شُبُهاتُ المُعترِضِ على الملثَّم: منازلة بين التأصيل والتأثيم (2)

الشيخ خالد أوصيف / 3/ تغيّرُ المناط بعد 7 أكتوبر 2023 م: إن قال المعترض: “إنّ ما وقع في 7 أكتوبر 2023 م ،كان من جهاد الطلب، وأنه خالف موازين الشريعة في شروطه ومآلاته ” فإننا نقول – تنزلا- على افتراض صحّته، أنه لا يُبطل الحكم الشرعي لما بعده، فإنّ وصف جهاد الدفع قد تحقّق …

الشيخ خالد أوصيف /

3/ تغيّرُ المناط بعد 7 أكتوبر 2023 م:

إن قال المعترض: “إنّ ما وقع في 7 أكتوبر 2023 م ،كان من جهاد الطلب، وأنه خالف موازين الشريعة في شروطه ومآلاته ”

فإننا نقول – تنزلا- على افتراض صحّته، أنه لا يُبطل الحكم الشرعي لما بعده، فإنّ وصف جهاد الدفع قد تحقّق منذ اللحظة التالية، بانقضاض العدو على المدنيين، واستباحة الأرض والعِرض، وقيام موجب الدفاع .

وهنا لابد من التفريق بين العِلّة التي تُناط بها الأحكام، والمقتضي الذي قد يكون سببًا سابقًا ممهّدًا لها، ولكنه لا يُعتبر مناطًا للحكم بذاته.

فـالعِلّة في جهاد الدفع هي وقوع العدوان، والحكم هو وجوب الدفع بحسب القدرة كما سبق. وهذه عِلّة منضبطة، نصّ الشارع على اعتبارها، أما ما قيل إنه كان جهاد طلب في 7 أكتوبر، فغاية ما يُدّعى فيه أنه مقتضٍ سابق أو سبب زمني للانفجار العسكري، لكنه ليس مناطًا شرعيًّا للحكم القائم اليوم، لأن الحكم لا يُعلَّق على مجرد البدايات أو النيات، بل على الواقع المحقِّق للعِلّة الشرعية.

وقد تقرر عند الأصوليين أن مجرّد وجود المقتضي لا يوجب الحكم ما لم تتحقق العلة المعتبرة شرعًا ويرتفع المانع، وأن العبرة في ترتب الأحكام بتحقق عللها التامة، لا بمجرد تقدُّم أسبابها(انظر الإحكام للآمدي 3/242، والبحر المحيط للزركشي 7/216).

وعليه نقول في خلاصته: لو فرضنا – تنزُّلًا – أن ما جرى في 7 أكتوبر كان جهاد طلب لم تُراعَ فيه شروطه، كما يدعي المعترض، فإن ذلك لا يُبطل الحكم الشرعي المترتب على ما تلاه، لأن الوصف الفقهي تغيّر، وانتقل من احتمالٍ اجتهادي إلى واقعٍ متفقٍ عليه، وهو جهاد الدفع، الذي لا يُشترط له ما يُشترط في الابتداء، بل يجب بمجرد وجود العدو واعتدائه، كما أثبت في الفقرتين السابقتين.

4/الفتوى إخبار لا إنشاء، وبيان لا إذن:

إن منشأ هذه الشبهة خلطٌ في فهم وظيفة الفتوى وموقعها من مناط التكليف ، فاعتبر المعترض الفتوى إذنًا بالتكليف، وليس كذلك، بل هي بيانٌ لحكم الله في الواقعة، لا تُنشئ حكما ولا ترفعه بعد انعقاده، ولا يُعلّق التكليف الشرعي على صدورها، فهي كاشفة لا مُنشئة، والمفتي ما يُبلِّغُهُ منَ الشَّريعةِ؛ إِمَّا مَنقولٌ عن صاحبِها، وإِمَّا مُستنبَطٌ منَ المنقولِ (انظر الموافقات، ت مشهور، 5/ 255)

وفرقوا بين قَاعِدَةِ الْفَتْوَى وَقَاعِدَةِ الْحُكْمِ: “أنَّ الفتوى محضُ إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، والحُكم إخبار ما له الإنشاء والإلزام، أي التنفيذ والإمضاء لما كان قبل الحُكم” الفروق للقرافي 4/ 89

فالمرجع عند النزاع هو البيّنة الشرعية، لا موافقة فلان أو صمت علان، فمن اشترط وجود فتوى لإثبات التكليف، فقد جعل الفتوى شرطًا في إنشاء الحكم والله تعالى يقول : ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾[الشورى: 13]

في صحيح مسلم: «فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى».

وانظر: “المنهاج القرآني في التشريع”، رسالة دكتوراه للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، بإشراف العلّامة أحمد الكومي، ص (300)، حيث أفرد فصلًا بعنوان: “مجتهدون وفقهاء لا شارعون”، قدّم فيه تحقيقًا علميًّا رصينًا يُجلّي وظيفة الفتوى والاجتهاد، ويُبيّن أن التشريع حقٌّ خالصٌ لله، وأن ما يصدر عن المجتهدين إنما هو بيان لا تأسيس، وتبليغ لا إنشاء.

والعدوان القائم اليوم في غزة هو موجب شرعي للتكليف ظاهر باليقين أو بغلبة الظن ، لا يفتقر إلى فتوى جديدة، بل يكفي فيه تحقق مناط الجهاد بمقتضى أدلة الشرع ومقاصده.

5/ تمهيدٌ تأريخي: قرنٌ من العدوان المتواصل : ليست الحرب القائمة اليوم في غزّة مجرّدَ انفعالٍ مؤقّتٍ، أو ردّةَ فعلٍ ظرفية، بل هي حلقةٌ في سلسلةٍ متّصلةٍ من الاحتلال والاستدمار الممتدّ منذ قرنٍ من الزمان.

لكنّ المعترض – عمدًا – اجتزأ مشهد الحرب من سياقه التأريخي، ففصلها عن جذورها العميقة الممتدة، وغضّ الطرف عن سجلٍّ طويلٍ من الجرائم والمجازر والعدوان، بما يُلبِس على الناس فيُظهِر أهلَ غزّة بمظهر المعتدين، ويصوّر المجاهدين فيها وكأنهم المتجاوزون للشرع والعدل.

وهنا تكمن مغالطةٌ كبرى، لأنّ تجزئة المشهد تُفضي إلى انقلاب الموازين، وطمسِ الحقائق، وانحرافِ النظر عن جوهر الصراع، الذي هو في حقيقته صراعُ وجودٍ مع احتلالٍ غاشمٍ واستيطانٍ لا يزال يفتك بالأرض والإنسان.

بدأ التمهيد له ، بوعد بلفور سنة 1917م، حين منحت بريطانيا – بغير حق – “وعدًا” لليهود بوطنٍ قوميّ في أرض فلسطين، ثم تتابعت فصول التمهيد للاحتلال في ظل الانتداب البريطاني (1920–1947م) التي سهّلت الهجرة اليهودية، وسلّحت العصابات الصهيونية الإرهابية كـ”الهاغاناه” و”الإيتسل” و”شتيرن”، فمارست عشرات المجازر والاغتيالات.

وفي 29 نوفمبر 1947م صدر قرار الأمم المتحدة (رقم 181) بتقسيم فلسطين، ومنح اليهود 55% من الأرض رغم كونهم أقلية، ما فجّر مقاومة فلسطينية واسعة، تلاها تصعيد دمويّ بلغ ذروته بمجزرة دير ياسين (9 أبريل 1948م) التي راح ضحيتها أكثر من 250 شهيدا من المدنيين، وفي 14 مايو أُعلن قيام كيان “إسرائيل”، فاندلعت حرب النكبة (15 مايو)، وانتهت بتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني واحتلال 78% من الأرض.

وتتابعت المجازر بعد ذلك: الطنطوره (مايو 1948)، الدوايمة (أكتوبر 1948)، كفر قاسم (1956)، وغيرها، وفي 5 يونيو 1967م اندلعت حرب الأيام الستة فاحتُلّت الضفة وغزة والقدس وسيناء والجولان، وبدأ التهجير الثاني والتدمير الشامل للقرى.

وفي سنة 1982، وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت، قُتل فيها بين 700 و3500 خلال 48 ساعة، بتواطؤ صهيوني مباشر، وفي 8 ديسمبر 1987 اندلعت الانتفاضة الأولى التي استمرت إلى 1993 ، واستمرّ العدوان في الانتفاضة الثانية (2000–2005)، تلاها حصار غزة بعد انسحاب شكلي سنة 2005، ثم توالت الحروب: الرصاص المصبوب (2008–2009)، عمود السحاب (2012)، الجرف الصامد (2014)، سيف القدس (2021)، وكلها شهدت قتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمشافي.

ثم جاءت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023م كردّ على الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة، فتبعها أكبر عدوان في تاريخ الصراع، خلّف – حتى يوليو 2025 – أكثر من 38,000 قتيل، و85,000 جريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط إبادة جماعية، وتدمير ممنهج، وحصار بريٍّ وبحريٍّ وجوّيٍّ خانق، وتجويع قاتل، تُوثّقه منظمات دولية وشهادات حيّة.

المجازر والتفاصيل الواردة سابقا مستندة إلى: قضية فلسطين لوليد الخالدي (ص52–55)، تاريخ فلسطين الحديث لعبد الوهاب الكيالي (ص93–97)، “الهاغاناه” – دائرة المعارف الفلسطينية (م2، ص313–315)، الصهيونية وأسطورة الأمن لعبد الوهاب المسيري (م1)، النكبة الفلسطينية في عام 1948 لعارف العارف (ج1، ص182)، موسوعة النكبة الفلسطينية لصلاح الخالدي (ج1، ص230–235)، النكبة والمقاومة لسلمان أبو ستة (ص82–89).

وهذه المراحل – بما اشتملت عليه من عدوانٍ واستيطانٍ ومجازر – لم تكن محلَّ خلافٍ بين العلماء والمجاهدين في مشروعية مقاومتها، بل أجمَعوا على وصفها بجهاد الدفع المشروع، وهو ما ستُبيّنه الفقرات التالية من فتاوى العلماء ومواقفهم في كلّ مرحلة.

7/ فتاوى العلماء بعد احتلال فلسطين (1948): تأسيس مشروعية المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

لم تكن المقاومةُ الفلسطينيّة في وجهِ الاحتلالِ الصهيونيِّ مجرَّدَ استجابةٍ جماهيريةٍ آنيةٍ أو اندفاعةٍ تلقائية، بل هي جهادٌ شرعيٌّ مؤصَّل، اندرج منذ أول ظهوره في مسمّى “جهاد الدفع”، الذي يثبت وجوبه على من نزل بهم العدو، دون توقفٍ على إذنِ إمامٍ أو قيامِ دولة، كما سبق تقريره،، وقد صدع العلماء بهذا الحكم منذ اللحظات الأولى للاحتلال، ودعوا إلى النفير والقتال، وأكدوا أنّ مقاومة المحتلّ فريضةٌ شرعيةٌ لازمةٌ تُناط بالاستطاعة.

وفيما يلي جملةٌ من فتاوى العلماء الذين يُوثَق بعلمهم ومنهجهم عند المعترض على وجه الخصوص، لتكون حجّةً مُلزمةً له، يعقبها ذِكر فتاوى علماء ومؤسساتٍ أخرى، ممن لا يُحسبون على ذات المشرب – بزعم المعترض – في الدعوة والإصلاح.

-من يُوثق بهم عند المعترض:

-دعوات الشيخ العالم المجاهد محمد عز الدين القسام، الذي جاهد الاحتلال في سوريا ثم في فلسطين، رافعا شعار “إنه لجهاد نصر أو استشهاد” ، وحاصرته القوات البريطانية وطلبت منه الاستسلام فأبى وقال لكتيبته ((موتوا شهداء)) وكان ذلك عام 1935 قبل تسليم الحكم ليهود، وخلف بعده مدرسة علمية جهادية سنيّة صافية، وهو محل إقرار من المعترض نفسه، واعتراف من جمهور أهل السنة بصحة عقيدته وسلامة منهجه، ويدل عليه كتابه ((الدفع والبيان في دفع أوهام حزيران))

(انظر تفاصيل دعوته السنية في كتاب السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر ص 6 للشيخ مشهور حسن، وانظر ترجمة موسعة له في كتاب: ” الشيخ المجاهد القسام” لعبد الستار قاسم، وكتاب “شيخ المجاهدين” لشراب )

– فتاوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: وفي طليعتهم الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي، التي نُشرت في جريدة البصائر عام 1948م، العددان 22 و25، ونصّت بوضوح على وجوب مناصرة الفلسطينيين بالسلاح والمال، واعتبار الجهاد ضد الاحتلال فريضة شرعية لا تقبل التأجيل.

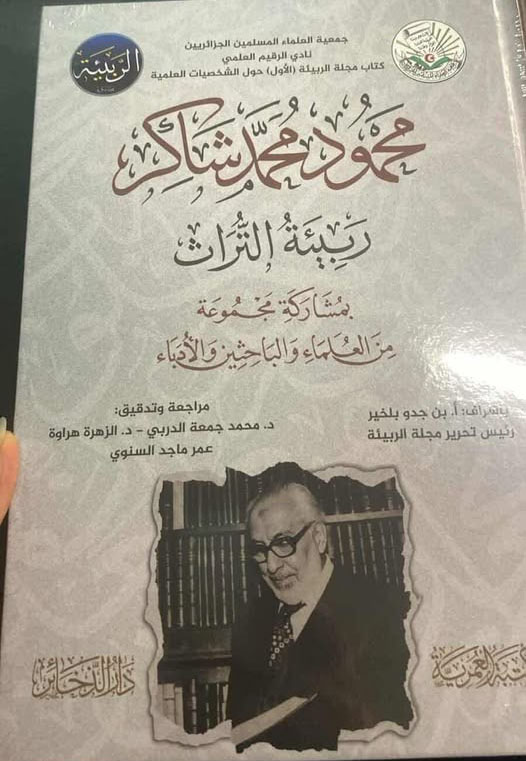

-مقالات الشيخ المحدث العلامة أحمد شاكر: في رسالته الشهيرة “كلمة الحق” (ص 195–198)، حيث أعلن وجوب الجهاد ضد اليهود والاحتلال البريطاني، وصرّح أن الأمة آثمة ما لم تنهض لدفع العدوان، وأن الجهاد في فلسطين فرضٌ لا يسقط.

وأزيد عليه أن الشيخ الألباني أعد نفسه لمقاومة الاستيطان الصهيوني وكاد أن يصل إلى فلسطين لولا المنع الحكومي للمجاهدين ، (انظر مقالة مجلة الفرقان العدد 115 ص 19 ) ويرى تلميذه الشيخ مشهور حسن أنه وصل إلى فلسطين عام 1948 وصلى بالمسجد الأقصى (السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر ص 36) وإنما زدت هذا الخبر في هذا الموضع لأن الكثير من المتكلمين في هذا الشأن لا يذكرونه، وإنما يكتفون بذكر فتاواه الأخرى في جهاد أهل فلسطين ومنها فتواه في وجوب الهجرة منها، وقد تولّى تلميذه الرد على الشبهات المثارة حول موقف الشيخ من الجهاد في فلسطين، مفندًا الأقوال المنتزعة من سياقها، (انظره كاملا في كتابه السابق من ص 16 إلى ص37 ).

يتبع