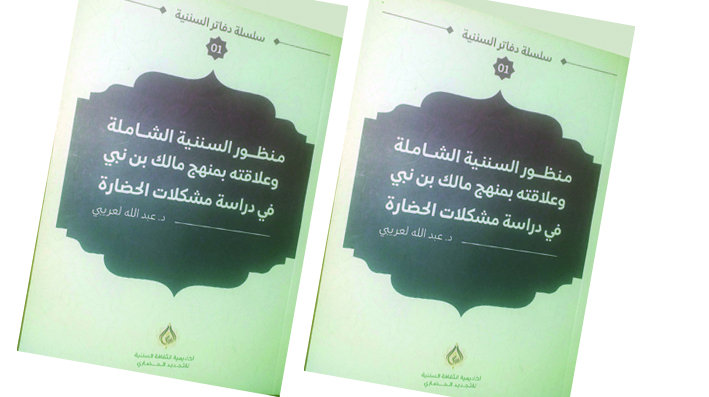

هندسَة منْظور «السُّننيَّة الشّاملة»

لمباركية نوّار/ عندما بلغتني نسخة كتيّب: «منظور السّننية الشّاملة وعلاقته بمنهج مالك بن نبي في دراسة مشكلات الحضارة» هديّة من الأخ الكريم الدّكتور عبد الله لعريبي، أفردت لها اعتناء خاصا، وانكببت على قراءة سطورها في تأن وتوأدة. وأعدت القراءة مرّة ثانيّة وثالثة؛ لأنني كنت تحت دافعيّة إرواء ظمأ معرفي سكنني. وكلّفت نفسي جهدا إضافيا للتّدبر …

لمباركية نوّار/

عندما بلغتني نسخة كتيّب: «منظور السّننية الشّاملة وعلاقته بمنهج مالك بن نبي في دراسة مشكلات الحضارة» هديّة من الأخ الكريم الدّكتور عبد الله لعريبي، أفردت لها اعتناء خاصا، وانكببت على قراءة سطورها في تأن وتوأدة. وأعدت القراءة مرّة ثانيّة وثالثة؛ لأنني كنت تحت دافعيّة إرواء ظمأ معرفي سكنني. وكلّفت نفسي جهدا إضافيا للتّدبر والاستيعاب الدّقيق والصّائب بقدر الإمكان.

حينما يقتحم صاحب تخصّص علميّ، وأقصد تحديدا العلوم الصّلبة، ساحة معرفيّة تنتمي إلى العلوم الإنسانيّة، ويرتمي باحثا في موضوع من مواضيعها أو منقّبا في تربته أو معرّفا به، فإنه كثيرا ما تكون أدواته في النّبش والبناء، خاصة تصوّراته ومفاهيمه، مستمدة من حقيبة تخصّصه. وقد لمست شيئا من هذا النّزوع البريء مثبّتا في الكتيّب المذكور الذي تخصّص كاتبه في الهندسة المدنية. وتبيّن لي وكأنه عمل على هندسة المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الثانوية التي ينبني عليها (منظور) «السّننية الشاملة» وعلى رسم العلاقات بينها لتسهيل عملية الفهم وتقريبها من الأذهان. ومن هذه الملاحظة العابرة استلهمت عنوان هذه السّطور.

لا يبدو مفهوم: «منظور» مفهوما محاطا بالوضوح الشّامل في هذا السياق؛ لأنه مفهوم مبهم وضبابي وشديد الانحسار ومهجّر من أحواز عالم الفنون، ثم أعيدت تبيئته في أفنية وأقبية عوالم العلوم المتشعبة الأخرى. واعتقد أن الخطأ تسلّل من التّرجمة، فأولئك الذين أخذوا عن طوماس صموئيل كوهين T. S. kuhn (1922ـ 1992م) مثلا، وهو فيلسوف ومؤرخ أمريكي، لم يوفّقوا في اختيار الألفاظ المناسبة المقابلة لكلمتي: Paradigme أو .Modèle وإنّ اختيار لفظة: «نموذج» أو «منوال» يكون أصوب؛ لأن النّماذج باختلاف أنماطها، وحتى في صوّرها النّظرية المجرّدة، يمكن اعتبارها نوعا من المعرفة العلمية التي تحتل مكانها بين التعميمات والنظريات. وتعدّ أصنافها التفسيرية التي يستنجد بها كثيرا، وتوضع كأدوات في غاية الأهمية بين أيدي الباحثين في مختلف التخصّصات لتحقيق مآرب معرفيّة من أعمالهم التي ينظرون فيها. ولا تستقيم الفكرة، في هذه الحالة، إلا إذا قُصد أن لفظة: «المنظور» هي مرادفة يمكن أن تصطف مع بقية الألفاظ الكثيرة التي توظف كنظائر تكافئ كلمة: «النّموذج»؟؟.

حدّد صاحب الكتيّب في مقدّمته الهدف من وضعه، إذ قال: (وتهدف هذه الدّراسة إلى تسليط الضّوء على منظور السّننيّة الشّاملة، من خلال التّعريف به، وبمنظوماته السّننيّة الكبرى، وكلّياته السّننيّة النّاظمة له، وبيان العلاقة من وجوه متعدّدة بين هذا المنظور، باعتباره ليس رؤية فكريّة كلّية فحسب، ولكنه منهج للنظر والتّحليل والتّفسير والاستشراف والعمل كذلك، ومنهج مالك بن نبي «المركّب» في دراسة مشكلات الحضارة وصناعة إنسان النّهضة).(ص: 06).

تعرّض الكتيّب، في البدء، إلى تعريف ثلاثة مفاهيم مدخليّة مع محاولة ضبط منطوقاتها، وهي مفاهيم: «السّنن» و»المعرفة السّننيّة» و«الثّقافة السّننيّة». إلاّ أنّ ما يلاحظ هو أن التّعريفات المقترحة يغلب عليها الطابع التّركيبي (تعريفات تركيبية) رجح فيها الوصف وطغى عليها الشّرح. ويفترض أن تعرّف تعريفات أكاديمية إجرائية تتّسم بالدّقة والإحكام والإيجاز. وعلى سبيل المثال، عرّف مفهوم: السّنن كما يلي: (بُنيّ الكون على نظام دقيق بديع، «ليس فيه عبثيّة، بل كلّ شيء فيه مخلوق وموزون وفق غائيّة ومقاصديّة دقيقة، مُحكمة ثابتة، كما قال تعالى: «إن كلّ شيء خلقناه بقدر». أي: بنظام وحكمة وغائيّة وميزان دقيق، يحافظ على هوّيات أو ذاتيات المكوّنات الكونيّة، ويجعلها صالحة ومهيّأة للتّسخير، بشكل مطّرد لا يتأخّر». وتلك الأنظمة الذّاتية المُودَعة في المفردات الكونيّة الموّزعة في عوالم الآفاق والأنفس والهداية والتأييد، من أجل أن يؤدّي كل منها وظيفته الذّاتية التي تحافظ على هُوّيته ووجوده واستمراريّته من جهة، وعلى وظيفته التّسخيرية الكونيّة المرتبطة ببقيّة المفردات الكونيّة الأخرى، ذات الصّلة بها من جهة أخرى، هي ما يعرف بالسّنن، أي أنها تلك القوانين الثّابتة المُودَعة في تلك العوالم، من أجل أداء وظائفها التّسخيريّة المنوطة بها في الكون، «تحقيقا للتّناسقيّة والتّكامليّة والتّوازنيّة الكلّية التي ينتظم بها الوجود الكوني كلّه، ويحافظ على توازنه، وتتحقّق به الغائيّة والمقاصديّة التي وُجد من أجلها).(ص: 09) .

على نفس الشّاكلة، جرى تعريف المفهومين الآخريْن المذكورين سابقا. أي من غير حصر واختصار لأهم المواصفات Les attributs التي تحدّد كيان كل مفهوم، وترسم ملمحه في الذّهن في انكشاف وجلاء. ولا شكّ أن الرّكون إلى التعريفات الأكاديمية ذات الصبغة الإجرائيّة هو المخرج الذي يخلّص من الغرق في التنظيرات الاستطرادية المُملّة، ويسهّل عمليّة الانتقال للبحث عن أمثلة يصدق عليها المفهوم (الماصدق: كما سمّاه أهلنا السّابقون) وعن الأمثلة المُضادة التي تزيل الخلط وتزيح اضطرابات اللّبس والتّداخل وتيسّر التّمييز وتسهّل الفصل والتفريق.

من أجل الوصول إلى المعرفة السّننيّة يوصي الكاتب (بالتزام منهج دقيق في التّفكير وفي العمل، ويتميّز بخصائص وسمات حتى يكون مفتاحا للتحليل والتفسير والفهم الصحيح للظواهر المركبة (ص:11). ومن المعروف في كل صنّافات القدرات المتداولة أن الفهم يسبق التحليل والتفسير؛ لأن الفهم قدرة عقلية دنيا على خلاف قدرتي التحليل والتفسير اللّتين تنتميان إلى القدرات الذهنية العليا، فكيف يُقبل أن يجري الانتقال من الأسمى إلى الأدنى؟.

لا تولد المفاهيم مكتملة السّمت والكيان ولا تأتي على درجة عالية من النّضج منذ الوهلة الأولى، وحالها كحال الأفكار من حيث هذا الجانب. فالمفهوم يمرّ، ومهما كان الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه، بأطوار ومستويات تتتابع متدرّجة من البسيط إلى المعقد حتى لا يكون تمثّله في الأذهان صادما وعسيرا، ولكي يلامس مختلف طبقات المعنيين والمهتمّين والمتابعين. ومع هذا النّمو المتمهّل تتغيّر الشبكة المفاهيميّة التي ينتمي إليها، وتذهب في التمدد والتّوسع شيئا فشيئا.

قد يفيد عرض كل عناصر نموذج السّننيّة الشاملة في شكل مخطط شبيه بمخطط بناية في الحفظ الذهني (الصفحة: 24). ولكن لا يمكن الجزم أن الخطاطة المقدّمة تشيع فهما عن العلاقات التي تجمع بين هذه العناصر من جهة أولى، وبينها وبين المفهوم الرئيس التي تدور في فلكه. ومن الأحسن أن تعرض في صورة شبكة تتضمّن خطوطا وعقدا ناجمة عن التقاطع. وعندما يأخذ المفهوم الرئيس مكانه في المركز، يفوز كل مفهوم ثانوي بمكان على إحدى العقد المرسومة بشكل منظم.

من يُمعن النّظر في الكليّات التي تؤلف منظومة سنن الوعي الوقائي الحضاري الشّامل يدرك وجود نظائر لهذه المفاهيم الموضوعة في علوم أخرى كالبيداغوجيا على سبيل المثال. فالسّنن الوقائيّة المبتكرة تدل على التقويم التشخيصي. وتعبّر السّنن الوقائية المرافقة عن التقويم التكويني الذي يكشف عن صعوبات طريق السير ويفيد في اقتراح مخطط للتعديل والتّسهيل. وأما سنن الوقاية الاستدراكيّة فتمثل التقويم النهائي. ومن يوقظ حواسه، لا يقف على فروق جوهرية بين تعريف مفهوم سنن الوقاية المرافقة وتعريف سنن الوقاية الاستدراكية، ويكاد يكون التعريفان المقترحان لهما متطابقين. (ص: 21 و22).

أثناء الحديث عن منهج المفكر مالك بن نبي في التطرّق لمشكلات الحضارة، يذكر مفهوم ناشئ عن الدّمج والاقتران، هو: «منهج مركب بمقاربات متعدّدة التخصّصات». وأحسب أن لفظة: «المقاربات» (مفردها مقاربة) قد زُجّ بها في سياق لا يصلح لها، وظهرت كقطعة نشاز. ولئن كانت مناهج البحث على العموم متعدّدة ومتباينة، فإن المقاربة تحتفظ بحالة من الثّبات، ولا يمكن أن تفضي، في نهاية المطاف، سوى إلى إحدى النتيجتين، فإما مطابقة وتكون غير تامة في أغلب الحالات لعدة أسباب؛ لأنها مجرد محاولة للاقتراب من موضوع ما، وإما مفارقة، أي ابتعاد عن النتائج المأمول بلوغها من طرف الباحث. وفضلا عن ذلك تبقى عبارة: «المنهج المركّب» في مسيس الحاجة إلى توضيح لطرد الغموض الذي يلفّها حين الاستعمال. وحينما يقرأ القارئ في الكتيّب تعريف عبارة: «المقاربات المتعددة التخصّصات» (والأسلم لغويا أن تحذف «أل» التعريف لكلمة: المتعدّدة»، عندما يقرأ: (ويقصد بها مختلف العلوم والمعارف التي قارب بها مالك بن نبي دراسته لمشكلات الحضارة وصناعة إنسان النّهضة…).(ص: 40)، يتبادر إلى ذهنه سؤال لا يجوز أن يبقى معلّقا ومن دون ردّ، ومؤدّاه: هل المقاربة ملتحمة بالمناهج أم بالمواضيع؟؟.

لم يفرد الكاتب للإشكاليّة التي يمكن توليدها من عنوان كتيّبه إلا أربع صفحات فقط، ولا نجد فيها أثرا للنقطة التي يلتقي فيها الآنف مع المُستأنف لتغليب أسلوب المقارنة بين المرحلتين. فهل فرض عليه التركيز في عمله الاقتضاب؟. أم أنه ترك ذلك لنباهة القارئ؟.

لا ترتقي هذه الإشارات الطفيفة والخفيفة إلى مستوى الملاحظات، ولا يمكنها أن تلبس لبوس المآخذ أو الهَنات. ولا تستطيع أن تهضم أو تقّلل من قيمة الجهد الذي بذله الأخ الكريم الدّكتور عبد الله لعريبي الذي أمحض له الودّ والتّقدير، وإنما قد تطمح أن تتحوّل إلى منافذ للعبور إلى مناقشات تثري الموضوع وتغنيه، وتجلب النّفع إلى كل من ينشد الاستزادة ويتوق إلى الاستفادة.