Néo-harkis : la dialectique du maître et de l’esclave telle que pensée par Hegel (II)

L’indépendance de 1962 n’a pas clos la scène coloniale. Elle a déplacé les formes, mais laissé intacte la structure. Le... L’article Néo-harkis : la dialectique du maître et de l’esclave telle que pensée par Hegel (II) est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

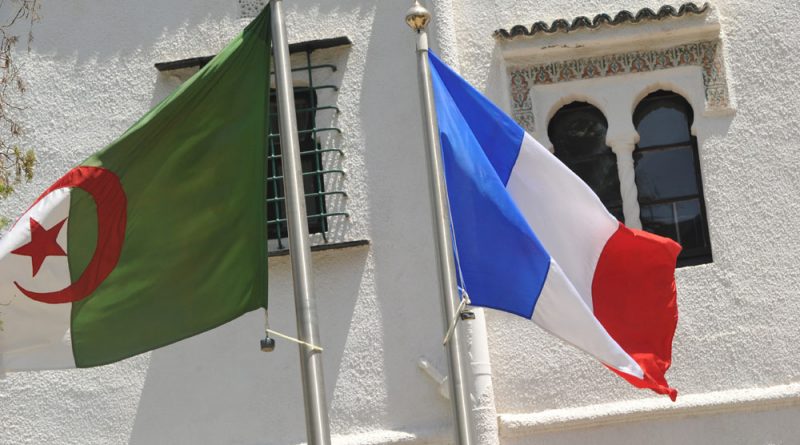

L’indépendance de 1962 n’a pas clos la scène coloniale. Elle a déplacé les formes, mais laissé intacte la structure. Le maître a quitté le territoire, pas le rôle. Le colonisé a levé le drapeau, mais traîne encore le regard du maître dans ses plis. Ce lien n’a pas été dépassé, mais refoulé, recyclé, travesti et rejoué. Aujourd’hui encore, dans les tensions diplomatiques, médiatiques, culturelles, il refait surface sous des visages multiples ; certains familiers, d’autres inattendus.

Dès 1962, la France n’a jamais véritablement accepté l’idée d’une Algérie souveraine. La célèbre formule de De Gaulle – « L’Algérie ? On en reparlera dans trente ans» – n’était pas une provocation, mais un aveu brutal : le colon n’a jamais cru à l’émancipation du colonisé, car cela supposerait que le Français renonce à une part constitutive de son identité. Une identité forgée dans l’imaginaire de la grandeur – «La France, c’est la grandeur !» clamait le même De Gaulle – et dont le colonialisme constitue un pilier ontologique. Accepter un ancien dominé libre, égal, debout, reviendrait à démolir le socle narcissique de la nation impériale. Et cela ne relève pas d’une simple posture politique qu’on pourrait abandonner comme une ligne doctrinale. Les sciences sociales contemporaines, notamment à travers la notion d’intersectionnalité, nous apprennent que les formes de domination s’enracinent profondément dans les structures sociales, les pratiques, les langages, les corps. Ce legs colonial est infusé dans les interstices du tissu social, niché dans les mots les plus anodins, dans les gestes les plus quotidiens, dans les hiérarchies implicites, dans la façon de raconter l’histoire, de présenter l’autre, de poser une question.

Autrement dit, le rapport colonial n’est pas qu’un souvenir politique : c’est un inconscient actif, un automatisme de pensée, un réflexe de langage. Bref, la France n’était pas prête et elle est loin d’enclencher son émancipation de la camisole coloniale. Alors elle s’est employée à saboter l’Algérie de l’extérieur, en s’attaquant à ses flancs : alliances troubles, pressions souterraines, relais régionaux. La stratégie fut claire : affaiblir l’Algérie par ses marges. Dès la guerre des Sables en 1963, le Maroc, cette officine néocoloniale héritée de Lyautey, devient le bras armé de cette volonté, au service d’une France qui veut empêcher la consolidation de l’Etat algérien. Puis vient le Sahara Occidental, où le soutien français au Makhzen, constant quoique maladroitement dissimulé, cherche à contenir l’Algérie dans un conflit sans fin. Puis ce fut la culture : un pillage symbolique assumé, où le Maroc s’approprie sans contestation gastronomie, musiques, vêtements, et jusqu’aux figures historiques algériennes.

La manœuvre est claire : dépecer l’Algérie pour la réduire à une coquille sans mémoire, à une carapace. Mais ce sabotage n’est pas resté aux frontières. Il s’est infiltré dans le religieux et le politique. Dès les années 1980/90, l’émergence d’un islamisme radical, formaté à l’étranger, porte la trace d’un projet de subversion. Ces réseaux venus d’Afghanistan ou du Pakistan, et abrités par l’officine alaouite, ne relèvent pas de la tradition algérienne : ils sont les vecteurs d’une stratégie de démolition intérieure. L’attaque n’est plus frontale : elle devient virale. Et que fit la France ? Elle accompagna. Elle acclama la victoire du FIS, ce parti qui crache sur la démocratie au nom du dogme. Elle accorda l’asile à des islamistes sanguinaires, tout en refusant refuge aux républicains et démocrates algériens. Elle garda le silence sur l’attentat contre l’Airbus d’Air France, un événement obscur devenu prétexte à un blocus diplomatique contre une Algérie meurtrie. L’islamisme, en Algérie, n’a jamais été une tentative de dépassement à la Bennabi, mais un outil néocolonial entre les mains de colonisés vampirisés, téléguidés pour saboter l’Etat postrévolutionnaire. Le maître, incapable d’accepter l’émancipation, réintroduit la fracture, réactive la guerre civile, mine de l’intérieur ce sujet postcolonial qu’il ne peut tolérer libre.

C’est dans ce continuum que s’inscrit l’Algérie-bashing contemporain : il n’est ni spontané, ni innocent. Il prolonge une dynamique engagée dès 1830, une mécanique d’effacement constante, dont seules les formes évoluent au gré des conjonctures. Aujourd’hui, ces formes sont modelées par le système impérial sionisant, qui impose ses relais, ses priorités, ses ennemis désignés. Le rapprochement entre le Makhzen alaouite et l’entité sioniste n’est pas un accident de l’histoire, mais une convergence stratégique, une conséquence mathématique d’une logique de domination toujours active. Ce n’est pas un épisode isolé : c’est un chapitre de plus dans une série ininterrompue dont l’objectif final est la destruction de l’Algérie. C’est une guerre sans morts, mais une guerre à mort pour paraphraser Mitterrand. L’usurpation historique, le pillage culturel systématique, la falsification symbolique par l’entité alaouite sont les munitions de cette guerre. Les figures comme Sansal, néo-harki par fonction, Zemmour, sur-assimilé halluciné, ou Benjelloun, esclave narcissique à plume servile sont les soldats.

La dialectique du colon/colonisé ne produit pas seulement des résistants, des révolutionnaires ou des insoumis. Elle engendre aussi chez le colonisé ses ratés, ses aberrations, ses monstres tristes. Car lorsque cette dialectique échoue à se dépasser (par la reconnaissance, par la rupture, par la libération), elle laisse derrière elle des êtres cassés, des subjectivités fragmentées, des identités vampirisées. Eric Zemmour, Boualem Sansal et Tahar Benjelloun sont trois figures symptomatiques de cette pathologie postcoloniale. Des doubles maudits des Ali La pointe, Abane Ramdane et Malek Bennabi. Chacun à sa manière, ils incarnent ce que la vampirisation coloniale laisse derrière elle : des corps habités par une parole étrangère, des chambres d’échos où résonnent les spectres des monstres du colonialisme. Tous trois souffrent du syndrome du «Nègre de maison», cette figure décrite par Malcolm X, qui désigne l’esclave qui aime plus son maître que lui-même, qui le défend avec plus de zèle que ses propres intérêts, et qui hait avec une violence particulière ceux qui lui rappellent sa servitude. Mais chacun traduit ce syndrome à sa façon – à travers sa trajectoire, son discours, sa névrose.

Zemmour est le prototype du colonisé sur-assimilé. Plus français que les Français de souche, il érige son origine en faute, sa différence en menace. Son zèle identitaire n’est pas de l’adhésion : c’est une tentative désespérée de dissoudre sa condition dans l’image du colon.

Sansal, lui, a repris à son compte le discours négateur du maître. Son anti-islamisme n’est pas une critique politique : c’est un rejet culturel et identitaire de l’islam comme l’un des socles de son peuple. Il ne veut pas réformer, il veut effacer. Et, paradoxe cruel, il partage avec l’islamiste qu’il combat la même haine de soi : tous deux veulent dissoudre l’Algérie, l’un dans Paris, l’autre dans la oumma.

Benjelloun, enfin, est l’aspirant colonisé. Depuis son royaume chimérique – un «ailleurs de l’espace-temps historique» –, il jalouse l’Algérien, non pour sa liberté, mais pour l’attention que sa blessure attire. Il envie cette centralité douloureuse, ce statut de victime au cœur de l’histoire. Il est un afrocentriste compulsif qui remplit le vide de sa mémoire nationale en pillant celle de l’Algérie : figures, récits, patrimoine. Mais ce vol n’est pas neutre : il cherche la disparition du volé. Benjelloun ne veut pas seulement emprunter, il veut effacer, occuper la place. Il est cet esclave de maison qui hait le révolté, non pour ce qu’il est, mais pour l’attention que lui porte le maître. Sa haine naît moins du mépris que de la frustration de rester invisible.

Ces trois figures du colonisé vampirisé – Zemmour, Sansal, Benjelloun – sont à la fois pathétiques et redoutablement dangereuses. C’est justement pour cela qu’elles ont été choisies par les dominants dans leur opération continue de destruction symbolique de l’Algérie. Elles sont les fantômes du colonialisme, des résidus actifs, capables à eux seuls de bloquer l’achèvement du dépassement de la dialectique colon/colonisé. En apparence, elles dialoguent, débattent, écrivent. En réalité, elles rejouent une scène intérieure non résolue, un drame psychique dissimulé derrière le masque de l’argumentation. C’est pourquoi les combattre ne consiste pas à débattre avec eux, ni à démonter point par point leurs discours, ce serait leur prêter un statut qu’ils n’ont pas. Il faut plutôt les désarmer en exposant leur condition, les ramener à ce qu’ils fuient : leur propre aliénation. Les confronter à leurs reflets, à leurs blessures, à cette haine de soi qui suinte derrière chaque phrase. Ils ne relèvent pas du champ politique ou intellectuel, mais du registre psychologique. Ce sont des cas, pas des voix.

Mais le drame ne se limite pas à ces figures et à leurs acolytes, qui poussent récemment comme des champignons. Il est aussi dans l’échec de l’Algérie postindépendance à transmettre l’héritage intellectuel et politique de sa Révolution. Si Ali La Pointe, par son martyre, a su incarner un dépassement total en recouvrant le territoire au prix du sang, les figures politiques et intellectuelles de cette Révolution (Abane Ramdane, assassiné ; Malek Bennabi, marginalisé) n’ont pas été suivies, ni relayées. Leur legs a été laissé en jachère. Et ce silence, ce vide, a été occupé par une foule d’agents inconscients de leur propre aliénation, des héritiers sans transmission, sans filiation, porteurs d’un discours vide, privé de colonne vertébrale.

Le plus frappant est que beaucoup d’entre eux se croient les héritiers de la Révolution, alors qu’ils n’en sont que la gesticulation vide. Leur posture, toute en slogans, en poses viriles et en patriotisme bruyant, trahit leur incompréhension profonde de la nature du colonialisme, de la dialectique colon/colonisé, et de l’enjeu historique qu’était l’indépendance. Ils crient plus fort qu’ils ne pensent, agitent plus qu’ils ne transmettent. Ce sont des ombres sans matrice, des orphelins sans repères, des colonisés vampirisés qui s’ignorent. Leur haine de la langue française est révélatrice : ils croient la combattre au nom de l’Algérie, alors qu’ils participent à un double effacement. En la rejetant sans nuance, ils se privent du «butin de guerre» dont parlait Kateb Yacine, et confirment le regard méprisant du colon. Ils tuent l’héritage qu’ils prétendent honorer. La langue française n’est pas l’ennemi : elle est un champ de bataille où se joue encore la mémoire, la réappropriation, le récit. L’abandonner, c’est abandonner le terrain. Ceux qui la diabolisent ne sont pas des résistants : ce sont des fuyards travestis en combattants.

Le véritable territoire du dépassement ne réside pas seulement dans la rupture, mais dans la reconquête de l’être civilisationnel multimillénaire, dans la résurrection du patrimoine enfoui ou négligé, dans la refondation d’un projet de société autonome, fondé non sur le rejet de l’autre, mais sur l’affirmation de soi. Reprendre le fil d’Abane, c’est refonder un Etat de droit adossé à la souveraineté populaire, à la justice sociale, à la transparence. Sans cela, aucune libération ne peut être complète. Bennabi a dénoncé la colonisabilité et tracé les contours d’un nécessaire dépassement civilisationnel. Il nous revient aujourd’hui d’inventer les outils concrets pour réactiver cet être civilisationnel : retrouver ce qui a été volé, fragmenté, effacé. Il faut exhumer le passé non pour le figer dans une vitrine, mais pour en tirer des armes de résistance vivantes.

Nous avons cette chance rare : notre nation exprime sa profondeur historique dans le moindre caillou, dans chaque rituel, dans le plus modeste mets ou le tissu le plus simple. Réhabiliter les savoirs autochtones n’est pas une coquetterie identitaire, mais une nécessité stratégique. La graine de couscous devient un lien tangible avec les ancêtres et leurs luttes, depuis la proto-Numidie. Les ksour du M’zab témoignent d’une intelligence climatique à réactiver. L’architecture ziride et son Alhambra signent notre identité esthétique. Le droit coutumier berbère offre des modèles de démocratie participative et de justice réparatrice, mais aussi une voix pour dialoguer avec nos aglids [dirigeants en berbère, ndlr] fondateurs. Nos aglids comme l’ADN de notre insoumission. Enseigner la Numidie comme notre Algérie antique, le Royaume d’Alger comme une puissance méditerranéenne, Saint-Augustin et Ibn Khaldoun comme penseurs universels : voilà le socle d’une reconquête de soi. L’art et la littérature seront les outils de ce réveil. Quand Baya, Dib, Kateb, Djebar s’expriment, ils ne décorent pas le passé, ils reconstruisent un sujet vivant.

L’ironie de l’histoire veut que le pillage culturel mené par l’entité alaouite et le discours négateur de l’Algérie-bashing aient renoué le lien entre la jeunesse et l’histoire algérienne. Il nous revient de transformer cette tension en acte fondateur, en moment de réconciliation avec notre propre histoire, le dernier acte du dépassement de la dialectique colon/colonisé. Dépasser l’héritage colonial, c’est faire du passé un tremplin et non une prison. En politique, il ne s’agit plus de brandir un nationalisme fossilisé, mais d’exiger la restitution des archives volées, pour les numériser et les ouvrir à tous. Il faut protéger tous les sites archéologiques et architecturaux de toutes les époques de l’Algérie, des prédateurs modernes, non pour les figer mais pour qu’ils vivent dans l’imaginaire collectif.

Cessons de folkloriser le passé ; racontons-le par ceux qui l’ont incarné. Et, au cœur de ce chantier : la jeunesse. Elle est l’archéologue de l’avenir. Le hirak l’a démontré : elle refuse les prisons de l’histoire imposée. Ses slogans, sa créativité, sa volonté de restaurer des bibliothèques médiévales ou des qanats(*) ancestraux témoignent d’un instinct de survie hérité de siècles de résistance. L’Algérie n’est pas condamnée à être l’éternel «autre» de la France. Elle peut devenir le laboratoire d’une modernité enracinée : ni imitation servile de l’Occident ni repli identitaire figé. Une modernité qui ne nie pas son passé, mais s’en nourrit pour s’élever. Le colonialisme a voulu nous enterrer vivants. Notre réponse n’est pas de crier notre souffrance, mais de déterrer nos racines pour en faire des arbres géants.

F. B.

(Suite et fin)

(*) Ouvrage hydraulique destiné à la captation d’une nappe d’eau souterraine et à l’adduction d’eau vers l’extérieur.

L’article Néo-harkis : la dialectique du maître et de l’esclave telle que pensée par Hegel (II) est apparu en premier sur Algérie Patriotique.