Nationalisations des hydrocarbures en Algérie : L’autre rupture avec le colonialisme

Pour la majorité des historiens, la nationalisation de l’industrie gazière et pétrolière en Algérie a été un véritable tournant dans les relations avec l’ex-puissance coloniale. Depuis quelques années avant cet acte majeur, ces rapports étaient devenus déjà conflictuels et des négociations serrées ont eu lieu. La jeune République algérienne, indépendante depuis peu, avait compris que […] The post Nationalisations des hydrocarbures en Algérie : L’autre rupture avec le colonialisme appeared first on Le Jeune Indépendant.

Pour la majorité des historiens, la nationalisation de l’industrie gazière et pétrolière en Algérie a été un véritable tournant dans les relations avec l’ex-puissance coloniale. Depuis quelques années avant cet acte majeur, ces rapports étaient devenus déjà conflictuels et des négociations serrées ont eu lieu.

La jeune République algérienne, indépendante depuis peu, avait compris que la réelle indépendance et la totale souveraineté ne peut négliger le secteur économique. Pour les autorités de l’époque, le pari est certes risqué, mais il fallait coûte que coûte conquérir cette autonomie économique, notamment sur l’une des ressources naturelles, un gisement immense, seul vecteur qui engrangera des recettes et permettra de lancer les programmes de développement du pays, exsangue par une longue guerre de Libération.

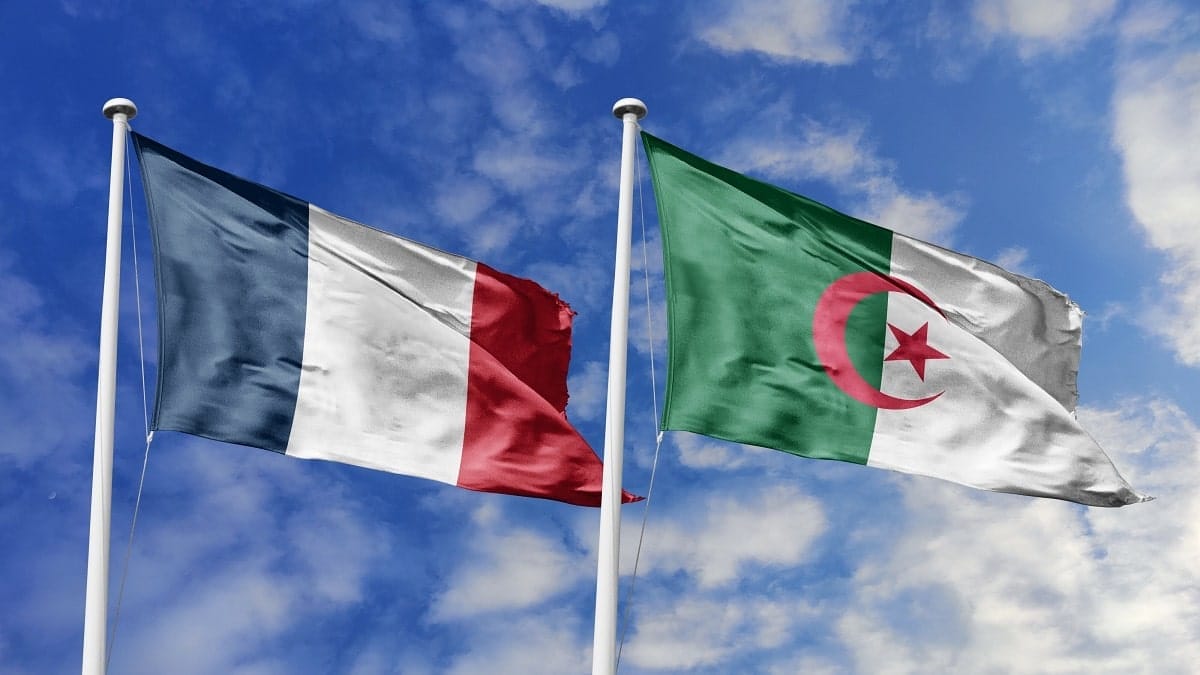

Pour cela, Alger a décidé de nationaliser son industrie des hydrocarbures. Cela a été difficile, ardu face à des Français qui ne s’attendaient guère à cette démarche algérienne. Les relations deviennent rapidement tendues, marquées par d’abord des pourparlers qui débordaient sur le champ politique et diplomatique. Les stigmates de la guerre de Libération et ses conséquences socio-économiques s’invitent dans les réunions serrées entre négociateurs. Au départ, on évoquait des frictions pour des questions techniques, ensuite on parlait de litiges financiers, avant de confirmer l’existence d’une crise entre l’Algérie et la France.

Pour les Algériens, ce pétrole se trouve sous le sol algérien, donc il appartient à l’Algérie. Un argument massu, en forme de principe, que Paris n’a jamais pu admettre. La décolonisation économique est alors en marche.

« Nous avons décidé ce jour… » C’est par ces mots que, le 24 février 1971, le président Houari Boumédiène commence son annonce devant des dirigeants et de cadres du syndicat UGTA, la nationalisation des hydrocarbures du pays.

L’annonce spectaculaire a surpris tout le monde, car ni la France ni ses compagnies ne croyaient que les Algériens étaient capables de relever un nouveau défi. La décision a pris de court les sociétés françaises, qui pensaient que le pétrole algérien était une chasse gardée, le dernier butin de la colonisation.

Il est vrai que cette politique de nationalisation des richesses minières et énergétiques n’était pas mentionnée dans les Accords d’Evian du 19 mars 1962, qui avaient scellé l’indépendance du pays.

Seulement, les Français ont ignoré, ou feint d’ignorer, que cette politique figurait en toutes lettres comme objectif dans le programme de Tripoli, adopté par le Conseil national de la Révolution, qui était l’instance suprême du FLN. Elle est également adoptée par la Charte d’Alger, à l’issue du premier Congrès du FLN en avril 1964.

Pour les historiens, il y a erreur d’appréciation chez Paris, pensant que les Algériens étaient incapables d’assurer par eux-mêmes l’exploitation et la gestion des hydrocarbures. Or, cette volonté de récupérer les richesses nationales détenues par le capital privé étranger, essentiellement français, s’est manifestée dès 1963, quand l’Etat algérien créa la compagnie pétrolière Sonatrach, qui deviendra le principal outil de l’indépendance pétrolière.

Après cette annonce, le monopole de la distribution en Algérie de ces produits et des autres dérivés des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que leur stockage et leur transport, sont confiés à la Sonatrach (Société pétrolière nationale).

Le choc en France est terrible. Avec la nationalisation, l’ex-puissance coloniale perd ses grands privilèges économiques et financiers en Algérie. Dans le monde, le retentissement est immense, cela préfigure déjà le début d’une nouvelle conscience pour les pays producteurs, notamment dans la région arabe, avec les premiers soubresauts dans la conquête des richesses énergétiques.

L’effet a fait boule de neige. La Libye, puis l’Irak et d’autres pays décidèrent de prendre le contrôle de leur pétrole. A cette époque, le cartel de l’OPEP (Organisation des pays producteurs) amorce une révolution dans la géopolitique mondiale, qui finira par créer un incroyable séisme en Occident en octobre 1973, bouleversant complètement le marché. Le boycott pétrolier et la fermeture du canal de Suez ont chamboulé les donnes. De deux dollars et quelques cents le baril, les cours de l’or noir s’envolent, et les Trésors des pays producteurs gagnèrent au change.

Entre l’Algérie et la France, l’impact a été ressenti différemment. Les premiers temps, c’est un coup de froid dans les relations algéro-françaises et qui va peser lourdement dans les prochaines années.

Les compagnies françaises décidèrent de ne plus acheter du pétrole algérien et de porter les contentieux en cours devant les tribunaux internationaux. Elles exigèrent des indemnisations colossales. Pis encore, le vin algérien est même boycotté par les sociétés françaises, en signe de représailles et de pression.

Rapidement, les compagnies étrangères allèrent jusqu’à cesser tout enlèvement du pétrole brut stocké en Algérie et menacèrent de poursuites judiciaires tout autre client qui voudrait acheter ce pétrole algérien. Selon les témoignages des acteurs de l’époque, l’Etat français a suggéré aux grandes banques et consortiums financiers de ne pas accorder des crédits ou des prêts aux autorités algériennes pour les asphyxier et de donner ainsi un exemple de dissuasion à d’autres Etats qui voudraient suivre le même chemin algérien.

Ces menaces et coups d’épouvantail se sont évaporés quelque temps après la visite du président français, Giscard d’Estaing, en Algérie. Une visite qui mettra fin aux conflits. Mais les compagnies pétrolières françaises n’ont jamais pu revenir au premier plan en Algérie, ni dans l’investissement, ni dans l’exploration, ni dans le forage et l’extraction, ni même à travers de partenariat ou montage financier.

Pour Alger, cette nationalisation est une revendication historique, un « 1er novembre économique », une restauration de la souveraineté nationale. Elle est devenue un moment-clé de l’histoire de l’Algérie contemporaine.

The post Nationalisations des hydrocarbures en Algérie : L’autre rupture avec le colonialisme appeared first on Le Jeune Indépendant.