Boualem Sansal l’anti-Kateb Yacine ou le scribe de la servitude (I)

Par Ali Farid Belkadi – «C’est pour moi une grande victoire d’être sorti de la gueule du loup, de la... L’article Boualem Sansal l’anti-Kateb Yacine ou le scribe de la servitude (I) est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Par Ali Farid Belkadi – «C’est pour moi une grande victoire d’être sorti de la gueule du loup, de la France et de son système.» (Kateb Yacine). Kateb Yacine, sommet mondialement reconnu de la littérature algérienne du XX° siècle, a souvent exprimé son rejet des honneurs et des récompenses qui lui étaient offerts par des institutions françaises, avec lesquelles il avait rompu. Son engagement politique et sa volonté de défendre la culture algérienne l’ont conduit à privilégier une voix authentique et critique, plutôt que de se conformer aux attentes du marché littéraire français.

La critique d’un pays ne doit jamais devenir son reniement

Dans le monde de la littérature, certains écrivains refusent de plier, de se conformer aux attentes des milieux dominants, et de sacrifier leur vérité au profit d’une reconnaissance opportuniste. Kateb Yacine est l’un de ces rares écrivains qui, face aux tentations du milieu littéraire français, n’a jamais courbé le dos. Sa trajectoire, marquée par une intransigeance intellectuelle et un engagement radical envers son peuple, contraste farouchement avec celle d’auteurs comme Boualem Sansal, qui ont choisi la compromission et la servitude intellectuelle en échange d’une validation occidentale.

Kateb Yacine n’a jamais cherché à séduire les salons littéraires de Paris, ni à adopter un discours qui irait dans le sens des attentes des éditeurs français. Il a écrit pour l’Algérie, avec l’Algérie et dans l’Algérie, tout en maîtrisant la langue française mieux que quiconque. Il en a fait un instrument de lutte et non un passeport vers les cercles académiques parisiens.

Une plume rebelle face aux canons littéraires français

Lorsque Kateb Yacine publie Nedjma en 1956, il ne s’agit pas d’un simple roman. C’est un cri, une révolte, une explosion stylistique qui rompt avec les canons de la littérature française classique. Contrairement aux écrivains maghrébins qui tentaient d’adopter une écriture conforme aux attentes hexagonales, Kateb déconstruit le récit linéaire, pulvérise la syntaxe conventionnelle et impose une narration fragmentée, symbolisant la blessure coloniale et la quête identitaire de l’Algérie.

La France littéraire, à l’époque, célèbre Kateb Yacine mais elle ne le comprend pas totalement. Elle veut en faire un écrivain «français», alors que lui se considère avant tout comme un écrivain algérien en exil linguistique. Contrairement à d’autres, qui auraient pu capitaliser sur ce succès pour s’intégrer au milieu littéraire français, Kateb refuse cette domestication.

Il aurait pu devenir un écrivain parisien à succès, comme d’autres auteurs postcoloniaux qui ont préféré s’installer en France et écrire selon les codes attendus. Mais il choisit un autre chemin : celui de la résistance culturelle, du combat par le théâtre et de la langue populaire.

La langue française : un butin de guerre, pas un instrument de servitude

Kateb Yacine a souvent été cité pour sa célèbre phrase : «La langue française est un butin de guerre.» Cette déclaration résume toute sa posture. Il n’a jamais vu la langue française comme un héritage culturel bienveillant, mais comme une arme prise à l’ennemi, un outil qu’il pouvait utiliser contre ceux qui avaient cherché à coloniser son peuple.

Là où d’autres écrivains algériens de langue française cherchaient à s’intégrer dans le système littéraire hexagonal, Kateb Yacine, lui, utilisait cette langue comme un outil de subversion et de dénonciation.

A partir des années 1970, il prend une décision radicale : il abandonne la littérature française pour se consacrer au théâtre en arabe et en berbère-tamazight, conscient que la véritable lutte culturelle ne se joue pas à Paris, mais sur les scènes populaires d’Algérie. Il tourne le dos aux salons et aux prix littéraires français pour aller à la rencontre des ouvriers, des paysans et des jeunes Algériens, dans un engagement révolutionnaire total.

Un écrivain face aux pressions et aux compromissions

Dans un monde où la reconnaissance littéraire passe souvent par l’adhésion aux codes dominants, Kateb Yacine a refusé tout compromis. Il savait que le milieu littéraire français exigeait une certaine image de l’écrivain maghrébin : celui qui critique son pays, qui adopte une vision occidentale du monde arabe, qui se conforme aux attentes du lectorat parisien.

Kateb Yacine n’a jamais écrit pour plaire aux Français.

Ses critiques de l’Algérie postindépendance n’étaient pas motivées par un désir de satisfaire un certain public occidental, mais par un engagement sincère envers son peuple. Lorsqu’il dénonçait les dérives du pouvoir algérien, ce n’était pas pour se faire applaudir par les médias français, mais pour appeler à une véritable révolution culturelle au sein du pays.

A l’opposé, des figures comme Boualem Sansal ont adopté une posture inverse : celle de l’écrivain soumis aux attentes françaises, qui construit son discours en fonction de ce qui est attendu par le public occidental. Là où Kateb dénonçait toute forme d’aliénation, Sansal, lui, cultive un discours qui alimente les clichés néocoloniaux sur l’Algérie.

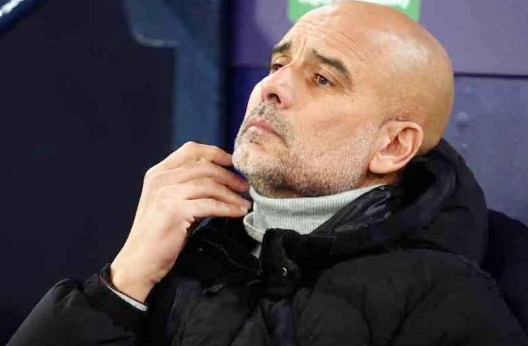

Boualem Sansal l’anti-Kateb Yacine

Alors que Kateb Yacine écrivait avec une totale indépendance, Boualem Sansal a suivi une trajectoire diamétralement opposée. Sa notoriété en France ne repose pas sur une œuvre littéraire innovante, mais sur un positionnement idéologique conforme à l’image que l’Occident veut voir d’un écrivain algérien.

Ses propos sur l’Algérie, ses attaques répétées contre son histoire et sa culture, ses tentatives de réécriture des frontières nationales ne relèvent pas d’une critique constructive, mais d’une stratégie de provocation calculée, destinée à séduire un certain lectorat.

Boualem Sansal, contrairement à Kateb, n’utilise pas la langue française comme un butin de guerre, mais comme une carte de fidélité pour accéder aux cercles littéraires européens. Il n’écrit pas pour son peuple, mais pour ceux qui veulent entendre du mal de son peuple.

L’histoire retient les écrivains courageux, pas les opportunistes

La postérité ne retient pas les écrivains qui se sont vendus à l’instant présent, mais ceux qui ont écrit avec intégrité. Aujourd’hui encore, Kateb Yacine est étudié, lu, traduit, compris. Il demeure une figure majeure de la littérature mondiale, non pas parce qu’il a été célébré par la France, mais parce que son œuvre parle une vérité universelle.

Boualem Sansal, en revanche, appartient à une catégorie d’écrivains éphémères, dont la notoriété est artificiellement construite sur des provocations. Son nom ne survivra pas à son époque, car son œuvre n’est pas portée par une vision authentique.

Kateb Yacine a choisi la lumière de la lutte intellectuelle, là où Sansal s’est enfermé dans la grotte de l’aliénation. L’un a construit, l’autre a détruit. L’un a combattu l’oubli, l’autre finira oublié.

L’Insoumission comme héritage

L’Algérie n’a jamais manqué d’écrivains et d’intellectuels courageux. Mais il y a une ligne claire entre ceux qui écrivent pour leur peuple et ceux qui écrivent pour plaire aux autres.

Pour Yacine, la littérature était un acte de résistance contre l’oppression coloniale et une affirmation de l’identité algérienne. Ses œuvres, comme Nedjma, explorent les thèmes de l’identité, de la mémoire et de la lutte, et reflètent une profonde connexion avec son pays et son peuple. Il reste un modèle pour de nombreux écrivains algériens et francophones, incarnant une littérature engagée qui refuse de se plier aux normes imposées par des institutions extérieures, littéraires ou autres. Son héritage continue d’inspirer des générations d’auteurs qui cherchent à exprimer leur identité et leur histoire de manière authentique.

La comparaison entre Kateb Yacine et les deux auteurs Kamel Daoud et Boualem Sansal met en lumière les différentes approches que les écrivains algériens peuvent adopter parfois, face à la reconnaissance littéraire et aux attentes du marché français. Alors que Yacine a choisi de refuser les honneurs au profit d’une voix authentique et engagée, Daoud et Sansal naviguent entre succès commercial compromettant et engagement politique pitoyable au sein de l’extrême-droite française.

Ces deux écrivains, qui ont perdu de leur légitimité algérienne, s’approprient une identité française en réaffirmant une ancienne condition d’indigènes, de sinistre mémoire. Ecrivant en français et en s’adressant à un public français, ils sont perçus en Algérie comme se distanciant de leurs racines algériennes. Cela soulève des questions sur la complexité de l’identité postcoloniale et sur la manière dont ces deux auteurs naviguent entre leurs héritages culturels. Ecrire en français peut être vu à la fois comme une manière de revendiquer une place dans le monde littéraire francophone et comme un acte de trahison envers leurs racines. Daoud et Sansal, en tant qu’écrivains, doivent beaucoup jongler avec ces tensions par les temps qui courent.

L’idée que ces écrivains «demandent la protection de Macron» selon Driencourt, l’ancien ambassadeur de France en Algérie, peut être interprétée comme une critique de leur dépendance à l’égard des institutions françaises pour obtenir reconnaissance et succès. Cela soulève des questions sur la manière dont ces deux écrivains algériens sont perçus dans le paysage littéraire français et sur les implications politiques de leur travail.

L’Algérie ne leur pardonne pas leur opportunisme et leur compromission qui renforcent des stéréotypes.

A l’autre bout, il y a Kateb Yacine, royal, toujours juste et égal à lui-même, connu et célébré pour son engagement transparent envers la cause nationale et son témoignage poignant sur les événements tragiques de l’histoire.

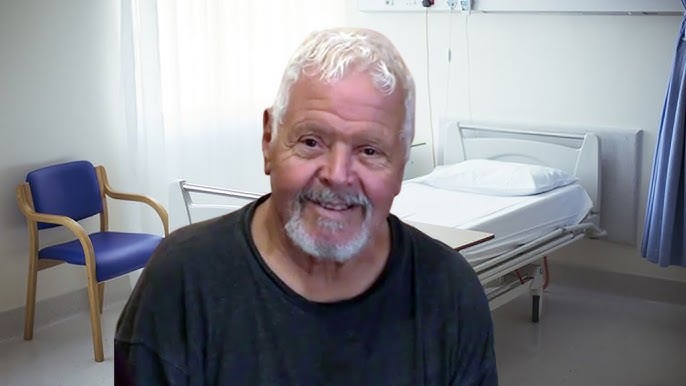

Kateb Yacine vient de loin

Adolescent, il participa aux manifestations du 8 mai 1945, au cours desquels il fut confronté à la cruauté du système colonial français. Cet événement marqua un tournant dans sa vie et sa conscience politique. La perte de quatorze membres de sa famille souligne l’impact dévastateur de la répression colonialiste. Sa détention et son expérience personnelle de la violence et de la perte transformant son rapport au monde et à sa propre identité.

Les mots que Kateb Yacine utilise pour évoquer la souffrance de sa mère et la folie qui l’emporta sont puissants et chargés d’émoi. Ils révèlent non seulement sa tragédie personnelle, mais aussi celle de l’Algérie entière, meurtrie. Sa déclaration selon laquelle il dit «je suis né quand j’avais seize ans», souligne l’idée que sa véritable identité se forgea dans la douleur et le conflit. Ce récit de vie et d’engagement fait de lui non seulement un écrivain, mais aussi un témoin essentiel de l’histoire, dont l’œuvre continuera à résonner dans les luttes pour la dignité, la liberté et la justice.

Reconquête d’une autonomie culturelle et littéraire

Kateb Yacine a rompu volontairement avec ses éditeurs : «Je sais ce que signifie le milieu littéraire français et je ne veux absolument pas y retourner. Je ne veux pas renouveler ces rapports d’aliénation, je veux y mettre fin. J’ai d’ailleurs crié sur tous les toits, je l’ai écrit dans la presse ici, que nous avons une attitude qui relève d’un complexe d’infériorité. Nous avons l’attitude d’un peuple qui est encore dominé culturellement par la France […]. «Le travail de M. Jean Déjeux, rajoutait-il, montre que l’Algérie n’est pas encore sortie de l’impérialisme culturel français. Donc, il ne faut pas l’alimenter, la première chose à faire est de ne pas l’alimenter.» Il disait aussi : «J’ai vécu en France pendant 9 ans et je sais comment est reçu le message d’un écrivain algérien, comment il est détourné, déformé ; comment la machine littéraire, la presse, les salons, les prix littéraires aboutissent finalement à une immense conspiration contre l’Algérie, l’Afrique, le tiers-monde et tout ce que nous sommes, nous […]. C’est pour moi une grande victoire d’être sorti de la gueule du loup, de la France et de son système.»

Critiquant la manière dont les œuvres algériennes sont souvent interprétées et déformées dans le cadre d’un système qui perpétue une image déformée de l’Algérie et des écrivains africains, il décidera de ne pas publier pendant une longue période étalée sur une douzaine d’années, qu’il présente comme une forme de résistance et de revendication d’une identité littéraire propre, loin des attentes et des normes imposées par le marché littéraire français. De tout cela, on peut retenir qu’il s’agit ni plus ni moins d’un appel à la valorisation de la voix algérienne et à la nécessité de se libérer des chaînes d’un lourd passé colonial qui a défiguré l’esprit de nombreuses générations d’Algériens. L’idée centrale est celle de la reconquête d’une autonomie culturelle et littéraire, un message qui trouve écho dans de nombreuses luttes postcoloniales à travers le monde.

Littérature algérienne et influence culturelle française

Une profonde réflexion sur la relation entre la littérature algérienne et l’influence culturelle française, ainsi qu’une quête d’indépendance et d’authenticité dans la création littéraire, sont nécessaires pour tout auteur qui veut aborder ces thèmes sensibles. Kateb Yacine a toujours dénoncé ce qu’il percevait comme étant une aliénation causée par l’impérialisme culturel français, affirmant que même après des décennies d’indépendance, l’Algérie continue d’être culturellement dominée. Il évoque son expérience personnelle, soulignant les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de faire entendre la voix algérienne dans un contexte littéraire souvent biaisé, en critiquant la manière dont les messages des écrivains algériens sont déformés et comment le système littéraire français peut servir à renforcer des stéréotypes ou des malentendus sur l’Algérie et le tiers-monde en général.

Sa décision de ne pas publier pendant une longue période est une démarche qu’il considère comme un acte de résistance et d’affirmation de soi face à un système qu’il refuse de nourrir. Cette période de silence est présentée non pas comme une absence, mais comme une victoire personnelle, une manière de revendiquer son identité et sa voix en tant qu’écrivain algérien dans un monde littéraire francophone globalisé.

«C’est pour moi une grande victoire d’être sorti de la gueule du loup, de la France et de son système», dira-t-il, en poursuivant : «Je pense que si l’on fait le bilan de ma vie, plus tard, ce sera un grand honneur pour moi quand on dira : il est resté douze ans sans publier, c’est-à-dire sans alimenter la machine des éditeurs français. Je n’aurais jamais pensé que cela pourrait être possible et durable et que ce serait finalement ma vraie position ; que je serais capable de la tenir dans l’Algérie d’aujourd’hui, que ce ne serait pas un rêve.»

L’auteur évoque un rejet net de cette domination, soulignant un besoin impératif de rompre avec une dépendance qui a duré trop longtemps. Il met en lumière le sentiment d’aliénation ressenti par les écrivains algériens, qui voient souvent leur travail déformé ou mal compris par le milieu littéraire français.

Kateb Yacine reconnaît la complexité de ses relations avec la France. Bien qu’il critique vigoureusement le système littéraire français et ses effets sur la perception de la littérature algérienne, il souligne également l’importance de ses amitiés et collaborations avec des intellectuels français qui partagent ses valeurs progressistes. Cela indique une nuance dans sa position : il ne rejette pas complètement la culture française, mais il refuse de laisser son œuvre être façonnée ou définie par ce contexte.

Réévaluer le roman national

Il est primordial de réévaluer le récit national, historique et culturel, en encourageant une approche plus inclusive et respectueuse des diverses identités et histoires qui composent son héritage méditerranéen et maghrébin. Il est essentiel de promouvoir une recherche académique qui respecte et valorise toutes les voix, en particulier celles qui ont été désocialisées.

Les écrivains algériens, Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Mohamed Dib, Assia Djebar, ceux qui écrivaient en français, jouaient un rôle crucial dans la réappropriation de l’histoire et de l’identité. Leurs éventails d’écrits offrent des perspectives alternatives qui contestent les stéréotypes et mettent en lumière la richesse et la diversité de la culture algérienne.

Venons-en à Boualem Sansal.

Boualem Sansal : un discours au service d’intérêts extérieurs

«La France n’a pas colonisé le Maroc, parce que c’est un grand Etat. C’est facile de coloniser des petits trucs qui n’ont pas d’histoire, mais coloniser un État, c’est très difficile.» Les propos de Boualem Sansal ne sont pas innocents. Ils participent d’une stratégie plus large visant à affaiblir l’Algérie sur le plan international.

Ce type de discours est souvent récupéré par des cercles hostiles à l’Algérie, qu’il s’agisse de nostalgiques du colonialisme ou de groupes cherchant à diviser le Maghreb au profit de puissances étrangères. En remettant en cause l’existence même de l’Algérie, Sansal ne fait que servir des intérêts qui n’ont jamais accepté l’indépendance algérienne.

Son mépris pour l’histoire et pour le peuple algériens s’inscrit dans une longue tradition de figures qui, sous couvert de critique intellectuelle, alimentent des narratifs hostiles à leur propre nation.

L’Algérie : une nation inébranlable

Il est des écrivains qui, par la force de leur plume et la sincérité de leur engagement, transcendent leur époque et s’imposent comme des voix incontournables. Kateb Yacine en est l’exemple parfait : un auteur dont la profondeur intellectuelle et le sens critique n’ont jamais versé dans la compromission ni dans la négation de l’Algérie. A l’opposé, Boualem Sansal, privé du génie littéraire et de la rigueur historique de Kateb Yacine, s’est enfermé dans un rôle bien moins noble : celui du contestataire opportuniste, vendu aux circuits médiatiques occidentaux en quête de figures prêtes à attaquer leur propre pays pour mieux se voir encensées ailleurs.

Kateb Yacine et la plume de la révolte authentique

Si Kateb Yacine s’est distingué, c’est par sa capacité à critiquer sans trahir, à dénoncer sans renier. Son œuvre magistrale, Nedjma, n’est pas seulement une pierre angulaire de la littérature algérienne, elle est un cri poétique et identitaire, où l’Algérie n’est ni glorifiée aveuglément ni reniée stupidement.

Kateb Yacine, je m‘excuse d’insister sur cet auteur que j’ai bien connu et qui m’était cher, avait une conscience aiguë des failles de son pays, mais jamais il n’a sombré dans le rejet nihiliste de l’Algérie. Contrairement à Sansal, il n’a jamais cherché l’approbation des cercles néocoloniaux ou des médias européens en jouant le rôle de l’intellectuel indigène «éclairé» contre son propre peuple. Il savait que la critique devait être un acte de construction, et non un prétexte à l’autodénigrement.

Une phrase qui illustre bien la différence fondamentale entre Kateb et Sansal : le premier a utilisé la langue de l’oppresseur pour dire la vérité sur l’Algérie, le second l’utilise pour renier cette vérité et se vendre à ceux qui veulent voir l’Algérie toujours dominée.

Le discours servile et la quête du prix occidental

Contrairement à Kateb Yacine, Boualem Sansal n’est pas un écrivain engagé, mais un écrivain instrumentalisé. Sa démarche n’est pas de questionner la société algérienne avec honnêteté, mais de produire un discours qui satisfait les attentes occidentales en matière d’«intellectuel arabe critique».

Les attaques de Sansal contre l’histoire de l’Algérie, ses déclarations absurdes sur son existence somme toute banale ou encore ses tentatives de relecture biaisée des frontières, ne sont pas des actes de courage mais des gestes de soumission. Il ne se positionne pas en tant que penseur indépendant, mais en tant que produit du marché médiatique français, où les écrivains issus du monde arabe trouvent un accès privilégié aux tribunes, à condition de se plier à la rhétorique dominante : une vision négative de l’Algérie, une exaltation du modèle occidental et une posture de rupture totale avec leur héritage.

Loin de s’inscrire dans un débat authentique sur l’avenir de l’Algérie, Sansal calibre ses critiques en fonction des attentes d’un lectorat étranger. Là où Kateb Yacine écrivait pour les Algériens, même en français, Sansal écrit pour l’Occident, contre les Algériens.

Le rôle des «intellectuels médiatiques» : une vieille tactique

Boualem Sansal ne représente en réalité qu’une figure interchangeable dans un système où l’Occident a toujours cherché à promouvoir des «intellectuels» issus des anciennes colonies, non pas pour enrichir la pensée critique, mais pour légitimer des discours dépréciatifs sur leur pays d’origine.

L’histoire coloniale et postcoloniale est remplie d’auteurs et de penseurs qui, au lieu de défendre leur culture, ont préféré adopter le regard du dominant sur leur propre peuple. Ces figures servent une double fonction : valider le récit occidental en le présentant comme la seule alternative possible à la «barbarie» ou au «retard» du monde arabe et africain, et délégitimer toute forme de souveraineté nationale en présentant leur pays d’origine comme un espace voué au chaos ou à l’échec. Sansal s’inscrit parfaitement dans cette tradition, au même titre que d’autres figures qui ne trouvent de reconnaissance que dans leur capacité à trahir leur propre héritage.

L’Algérie et l’insoumission intellectuelle : un combat permanent

L’Algérie est une nation forgée par la résistance. Chaque époque a vu émerger des voix sincères, prêtes à se battre pour que l’histoire de ce pays ne soit pas écrite par d’autres. Des penseurs comme Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Malek Haddad et Assia Djebar ont démontré que la critique d’un pays ne doit jamais devenir son reniement.

La véritable intellectualité ne se vend pas. Elle n’a pas besoin de l’approbation des cercles médiatiques occidentaux pour exister. Elle s’affirme par sa lucidité, sa profondeur et son attachement à la vérité historique.

Boualem Sansal, en choisissant la facilité de l’opportunisme, restera à jamais dans l’ombre des grands esprits algériens qui, eux, ont choisi de servir leur peuple plutôt que de se servir d’un discours anti-algérien pour leur propre intérêt.

L’histoire juge les écrivains

Il y a une différence fondamentale entre les écrivains qui marquent leur temps et ceux qui ne sont que des produits du moment.

Kateb Yacine, malgré son exil intérieur, restera une figure incontournable de la pensée algérienne. Son œuvre, traduite dans le monde entier, continue d’inspirer car elle porte en elle l’âme d’un peuple.

Boualem Sansal, en revanche, appartient à une catégorie d’écrivains dont l’influence est artificielle : une construction médiatique qui disparaît avec son temps. Son nom ne sera cité que comme un exemple de servitude intellectuelle, une curiosité anecdotique dans l’histoire de la littérature algérienne.

L’Algérie avance, et elle n’a pas besoin de ceux qui se vendent pour exister. L’histoire ne retient que ceux qui ont écrit avec sincérité, et non ceux qui ont écrit pour plaire.

A.-F. B.

(Suivra)

L’article Boualem Sansal l’anti-Kateb Yacine ou le scribe de la servitude (I) est apparu en premier sur Algérie Patriotique.