Coopération médicale algéro-chinoise : Soixante-deux ans au chevet du patient algérien

Depuis l’arrivée de la première mission médicale chinoise à Saïda, en avril 1963, l’Algérie et la Chine entretiennent un partenariat unique qui a sauvé des vies, rendu le sourire aux patients, formé des générations de médecins et contribué à moderniser le système de santé national. Forgée dans les épreuves de l’après-indépendance, cette coopération, aujourd’hui portée […] The post Coopération médicale algéro-chinoise : Soixante-deux ans au chevet du patient algérien appeared first on Le Jeune Indépendant.

Depuis l’arrivée de la première mission médicale chinoise à Saïda, en avril 1963, l’Algérie et la Chine entretiennent un partenariat unique qui a sauvé des vies, rendu le sourire aux patients, formé des générations de médecins et contribué à moderniser le système de santé national. Forgée dans les épreuves de l’après-indépendance, cette coopération, aujourd’hui portée par la 28ᵉ mission chinoise, s’ouvre à de nouveaux horizons, de la télémédecine à la création d’une Académie sino-algérienne de médecine. Retour sur plus de six décennies d’engagement, d’humanité et de vision partagée.

Dans le tumulte d’une actualité souvent dominée par les crises et les tensions, certaines histoires résistent à l’épreuve du temps et témoignent, avec force, de la capacité des nations à nouer des liens fondés sur la constance, la solidarité et la reconnaissance mutuelle.

L’histoire de la coopération médicale entre l’Algérie et la Chine en est l’une des plus parlantes. Elle remonte à 1963, soit à peine une année après l’indépendance, lorsque le gouvernement chinois dépêche la première équipe de médecins, en réponse à l’appel de l’Algérie, en quête de soutien pour faire face aux impératifs de santé publique. Depuis, ce partenariat s’est poursuivi sans interruption, traversant les décennies comme un fil rouge de la coopération Sud-Sud, enraciné dans la mémoire collective des deux peuples.

Si la présence des médecins chinois en Algérie débute officiellement au début des années 1960, les racines de cette relation plongent dans les années de lutte pour la libération nationale. La Chine fut l’un des rares pays à apporter un soutien matériel et diplomatique au Front de libération nationale, et ce dès les premières années de la guerre. La Conférence de Bandung en 1955 reste, à ce titre, gravée dans la mémoire. C’est là que Zhou Enlai, Premier ministre de la Chine, et les représentants du FLN affirment la nécessité d’une solidarité active contre le colonialisme.

Lorsque l’Algérie accède enfin à son indépendance, en juillet 1962, elle hérite d’un système de santé exsangue. La colonisation avait laissé derrière elle un paysage médical profondément meurtri, une poignée de médecins algériens seulement pour des millions d’habitants.

La Chine répond la première à l’appel du gouvernement algérien. Elle envoie dès 1963 une équipe médicale dans la wilaya de Saïda. Ce geste, hautement symbolique, illustre une nouvelle conception de la coopération, celle d’un soutien entre pays du Sud, dénué d’arrière-pensées néocoloniales et basé sur des valeurs de solidarité.

Une aide médicale qui remonte au temps de la révolution

Deux ans et demi durant, ces pionniers chinois assurent plus de 370 000 consultations, pratiquent environ 3 000 opérations chirurgicales et assistent à plus de 1 000 accouchements, souvent dans des conditions rudimentaires.

Leur engagement dépasse largement le cadre médical. Ils partagent le quotidien des habitants ainsi que leurs difficultés. Parmi eux, la gynécologue Zhang Youming se distingue par un dévouement exceptionnel, devenu mythique. Un jour, après avoir sauvé la vie d’une jeune femme en couches, cette dernière choisit de prénommer son nouveau-né « Chinwiis » en signe de gratitude. Ce geste, simple mais chargé de sens, résume l’esprit de cette première mission : un lien humain indéfectible né de la solidarité et du respect mutuel.

28 missions et des millions de consultations

Depuis l’arrivée du premier contingent en 1963, des centaines, puis des milliers de médecins, chirurgiens, anesthésistes, gynécologues et infirmiers chinois se sont relayés dans les structures hospitalières sur tout le territoire national. Des grandes villes aux zones les plus enclavées, leur empreinte est indélébile. Les chiffres à eux seuls ne disent pas tout, mais ils donnent la mesure.

Au fil des décennies, ce lien ne s’est jamais rompu. Depuis 1963, 28 missions médicales chinoises se sont relayées sur le sol algérien, chacune déployée pour une durée de deux à quatre ans. Ainsi, plus de 3 500 praticiens ont été mobilisés dans différentes wilayas, souvent dans les régions où l’accès aux soins reste le plus difficile : Saïda, Médéa, Tizi Ouzou, Sétif, Djelfa, Mascara, entre autres. L’implantation des équipes médicales, décidée conjointement par le ministère de la Santé et l’ambassade de Chine, a pour principal objectif de répondre aux besoins sanitaires les plus pressants.

Mais au-delà des chiffres, c’est un lien humain qui s’est tissé. Un fil discret mais solide qui a traversé les régimes, les époques et les réformes. Des milliers de familles algériennes se souviennent encore du visage d’un « médecin chinois » qui, dans des conditions souvent précaires, a opéré un enfant, assisté à un accouchement difficile ou prodigué des soins là où l’Etat peinait à suivre.

Rapportés aussi bien par les médias nationaux que ceux chinois, les témoignages de la population soulignent la proximité et la disponibilité de ces praticiens qui, malgré la barrière linguistique, ont su instaurer un climat de confiance, basé sur l’écoute et l’humanité. Au-delà des générations et des contextes politiques, cette présence médicale chinoise est traduite dans l’imaginaire collectif algérien comme une forme de fraternité indéfectible.

Sur le terrain, les médecins chinois parlent souvent de l’Algérie comme d’une terre fraternelle. Ils évoquent la chaleur de l’accueil, la générosité des familles algériennes et la richesse des échanges humains. Certains, après plusieurs années de mission, gardent des liens personnels profonds avec leurs collègues ou patients algériens, allant jusqu’à apprendre quelques mots d’arabe dialectal ou de tamazight.

Du côté algérien, la reconnaissance est forte. De nombreux patients se souviennent encore du « médecin chinois » qui les a soignés dans des conditions difficiles. Ces récits, ancrés dans la mémoire populaire, confèrent à cette coopération une dimension affective qui dépasse les statistiques et bilans officiels.

A l’occasion de la cérémonie de distinction, à laquelle a assisté l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Jian, marquant la fin de mission de la 27ᵉ équipe, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a salué « le niveau et le degré de développement atteint par la médecine en Chine », y voyant naturellement « une destination privilégiée » afin d’établir des projets de coopération et de partenariat commun dans ce domaine.

Saïhi a également exprimé le souhait de voir ces relations se consolider à l’avenir, à travers la mise en place de grands projets dans le cadre des investissements, à l’instar de la proposition de création d’une académie sino-algérienne de médecine.

Des équipes non stop depuis 1962

Au cours de l’événement, l’ambassadeur chinois a félicité tous les membres de l’équipe pour avoir « mené à bien leur travail en Algérie » et « s’être vu décerner le certificat honorifique, qui témoigne de l’approfondissement de l’amitié entre les deux pays ».

Il a tenu à rappeler que la Chine fut pionnière en envoyant sa première équipe médicale en Algérie, à la demande de cette dernière, et que depuis, les équipes médicales chinoises ont non seulement fait bénéficier la population locale de leur professionnalisme, mais ont également contribué à renforcer l’amitié entre les deux peuples.

Li Jian a, encore une fois, assuré de la disponibilité de son pays à collaborer « sincèrement, ouvertement et sans aucune réserve » pour que l’expertise chinoise puisse pleinement être partagée avec les amis algériens ».

C’est dans cet esprit de partage et du renforcement du lien que certaines régions doivent beaucoup à ces missions. A Saïda, par exemple, wilaya emblématique de cette coopération fraternelle, l’hôpital local est devenu un centre de référence en obstétrique sécurisée grâce au travail conjoint des équipes algériennes et chinoises. Aujourd’hui encore, elles prennent en charge jusqu’à 90 % des accouchements par césarienne à risque. Les spécialités couvertes sont nombreuses : gynécologie-obstétrique, chirurgie générale, anesthésie-réanimation, ophtalmologie, médecine familiale et médecine traditionnelle chinoise.

Acupuncture, un pont culturel et thérapeutique

Introduite en Algérie dans les années 1970, la médecine traditionnelle chinoise (MTC) s’est progressivement imposée comme une discipline complémentaire. Depuis 2017, cinq praticiens spécialisés en acupuncture sont détachés chaque année afin de renforcer l’accès à ces soins alternatifs, particulièrement prisés par les patients souffrant de douleurs chroniques. Le centre de médecine traditionnelle chinoise du CHU Ben Aknoun, à Alger, enregistre une fréquentation croissante, confirmant l’intérêt du public pour ces pratiques.

Au-delà de l’acupuncture, la MTC englobe également la phytothérapie et le massage thérapeutique, désormais présents dans certaines structures hospitalières algériennes. L’année 2023, marquée par le 60ᵉ anniversaire de la coopération médicale sino-algérienne, a donné un nouvel élan à ce domaine. Une clinique solidaire d’acupuncture, organisée à l’hôpital Côte d’Azur, a permis à de nombreux malades de bénéficier gratuitement de traitements dont l’efficacité a été largement saluée. Aujourd’hui, des unités pilotes fonctionnent à Alger et à Oran, accueillant des patients atteints de douleurs chroniques, de troubles respiratoires ou de stress.

Cette dynamique témoigne à la fois d’une ouverture culturelle et d’une volonté croissante de diversifier l’offre de soins, à un moment où la médecine conventionnelle peine parfois à répondre à toutes les attentes. Pour les autorités sanitaires, l’enjeu est désormais de définir un cadre réglementaire précis, garantissant la qualité et la sécurité des traitements. L’intégration officielle de la MTC dans le système de santé national est ainsi à l’étude, signe de sa reconnaissance progressive et de son potentiel comme passerelle entre deux traditions médicales.

Une mission devenue transmission

La coopération médicale entre l’Algérie et la Chine ne s’est pas contentée de simples missions ponctuelles. Au contraire, très tôt, elle a pris une dimension structurelle, s’inscrivant dans une logique de formation et de transmission de savoir-faire. Dès les années 1970, plusieurs centaines de médecins algériens ont bénéficié de stages de spécialisation dans les plus prestigieuses universités médicales chinoises, de Pékin à Shanghai, en passant par Canton. Ces séjours ont offert aux praticiens nationaux l’opportunité de se familiariser avec des techniques de pointe et des approches novatrices dans des disciplines aussi variées que la chirurgie cardiaque, l’anesthésie, l’oncologie ou encore l’endoscopie.

Médecins chinois en Algérie de l’indépendance et d’aujourd’hui

L’apport n’a pas été unilatéral. En travaillant en Algérie, les médecins chinois ont eux-mêmes découvert les réalités sanitaires d’un pays en développement, confronté à une géographie complexe – du Sahara aride aux zones montagneuses isolées – ainsi qu’à des pathologies parfois différentes de celles rencontrées en Asie. Cette expérience a contribué à enrichir leur savoir-faire, leur permettant de développer une approche plus adaptée aux contextes variés du Sud global.

Aujourd’hui encore, la dimension formatrice demeure au cœur du partenariat. Chaque année, un contingent de jeunes Algériens obtient des bourses d’études pour se former en Chine dans des filières de médecine, de pharmacie et de recherche biomédicale. Ces cursus permettent de créer une génération de praticiens bilingues et biculturels, capables de servir de passerelle entre les deux systèmes de santé. M. Saïhi l’a rappelé avec force lors de la cérémonie de renouvellement du protocole médical algéro-chinois, affirmant que « cette coopération n’est pas un simple échange de praticiens, mais une véritable école de solidarité et de savoir, où chaque pays apporte et reçoit. »

Le bilan à ce sujet est éloquent. Selon les chiffres officiels, depuis 1963, plus de 15 000 professionnels de santé algériens ont été formés grâce à l’appui de leurs homologues chinois, que ce soit par le biais de stages, d’ateliers spécialisés ou de formations cliniques intégrées. Plus de 600 conférences bilatérales ont été organisées, abordant des sujets de grande importance comme la prévention du cancer du col, la gestion de l’hypertension gravidique, la vaccination périnatale ou la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Ces échanges, loin d’être anecdotiques, constituent de véritables transferts de compétences qui ont contribué à moderniser le système de santé algérien.

Ainsi, au fil des décennies, la mission médicale chinoise en Algérie s’est muée en un véritable laboratoire de coopération Sud-Sud, où la transmission du savoir est devenue le maître mot. Elle incarne une vision qui dépasse la simple assistance technique, pour s’inscrire dans une dynamique durable de codéveloppement et d’apprentissage mutuel. Dans un contexte mondial marqué par les défis sanitaires – des pandémies aux maladies chroniques -, cette coopération illustre l’importance stratégique de la solidarité médicale internationale et du partage de l’expertise au service des peuples.

Covid-19 : une alliance renforcée en plein tempête

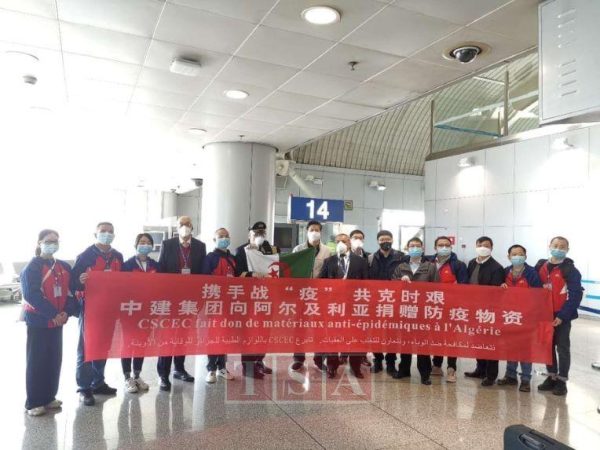

La pandémie de Covid-19 a été un moment de vérité pour toutes les nations, révélant les fragilités des systèmes de santé et la valeur des alliances éprouvées. Entre Alger et Pékin, le fil tissé depuis 1963 ne s’est pas rompu. Il s’est, au contraire, resserré. Dès les premiers mois de 2020, la Chine a dépêché vers l’Algérie plusieurs cargaisons de masques, respirateurs et tests de dépistage, dans un contexte mondial marqué par la rareté et la compétition acharnée pour ces ressources vitales.

Au temps du Covid-19, les médecins chinois apportent leur aide

En mars 2020, alors que le monde entier se confine, que les hôpitaux sont saturés, que les frontières se ferment, un avion en provenance de Pékin atterrit à Alger, chargé d’hommes, de femmes et de matériel médical. A son bord, 13 médecins et 8 infirmiers chinois, spécialistes des maladies infectieuses, accompagnés d’un lot vital de 500 000 masques chirurgicaux, 50 000 masques N95, 2 000 blouses de protection et des respirateurs pour les soins intensifs, pour une valeur de près de 450 000 USD. Ce premier geste symbolique scelle un réflexe immédiat de solidarité.

Les jours suivants, le flux ne s’interrompt pas. Deux avions militaires chargés de fournitures en provenance de Chine atterrissent sur le tarmac d’Alger. Dans les soutes 8,5 millions de masques chirurgicaux et 100 000 masques FFP2, pour un montant évalué à près de 5 millions USD. Une entreprise chinoise, la CRCC, offre, pour sa part, 100 respirateurs, répondant aux besoins les plus urgents des hôpitaux. Dans ce contexte d’urgence mondiale, où chaque pays tente de sécuriser son matériel, ces cargaisons apparaissent comme un fil de vie tendu entre les deux rives de l’Eurasie.

Au-delà de l’aide matérielle, des équipes médicales chinoises partagent avec leurs homologues algériens les protocoles de soins expérimentés à Wuhan, première ville frappée par le virus. Des visioconférences entre hôpitaux algériens et chinois permettent ainsi d’échanger sur la prise en charge des patients en détresse respiratoire, l’utilisation rationnelle des ventilateurs, la protection du personnel soignant. Pour Abdelhak Saïhi, « ces moments ont rappelé que la coopération médicale n’était pas une idée abstraite, mais une main tendue, concrète, au chevet des malades et des équipes épuisées ».

Pour sa part, l’Algérie ne se contente pas de recevoir des dons, elle s’organise. Dès avril 2020, un contrat est signé avec des partenaires chinois pour l’achat de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30 000 kits de dépistage, afin de constituer des réserves stratégiques. Pékin devient alors un fournisseur clé, garantissant l’accès à des équipements vitaux dans un marché international sous tension.

En février 2021, alors que la campagne de vaccination débute timidement, la Chine envoie un nouveau signal fort : 200 000 doses du vaccin Sinopharm sont offertes à l’Algérie. Ce geste consolide une relation déjà nourrie par l’échange de compétences, de matériel et d’expériences. La vaccination de masse devient ainsi le prolongement naturel de ce fil rouge de coopération, tissé dès les premiers jours de la pandémie. Cette même année, la coopération franchit un nouveau cap avec l’installation, à Constantine, d’une unité de production locale du vaccin anti-Covid développé par le laboratoire chinois Sinovac.

Une importante étape qui a permis à l’Algérie de lancer une campagne de vaccination de masse et de réduire sa dépendance aux importations. Cette réussite marque une forme de souveraineté sanitaire, rendue possible grâce à la confiance et au transfert de technologie consentis par Pékin. Ainsi, face à une crise planétaire, l’Algérie et la Chine ont confirmé que leur partenariat médical reposait sur une solidarité agissante. Comme un fil rouge, invisible mais solide, cette coopération a permis de traverser la tempête, rappelant que dans les heures sombres, les alliances se mesurent non pas aux discours mais aux gestes concrets de solidarité.

La pandémie de Covid-19 a également rappelé que le lien entre l’Algérie et la Chine n’est pas seulement diplomatique ou économique. Il est foncièrement humain. Derrière chaque masque, chaque respirateur, chaque dose de vaccin résonne l’écho d’une fraternité patiemment construite, éprouvée par l’histoire et consolidée par les épreuves.

Une coopération inscrite dans la géopolitique

Au-delà du champ sanitaire, la présence continue des médecins chinois en Algérie illustre la solidité et la profondeur des relations algéro-chinoises. Celles-ci s’étendent bien au-delà du domaine médical, pour s’ancrer dans une vision géopolitique où coopération et solidarité deviennent des instruments d’influence et de rayonnement.

Lors de sa visite d’Etat en Chine, en juillet 2023, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait déclaré avec conviction que « la Chine a toujours été aux côtés de l’Algérie, hier dans la lutte de libération, aujourd’hui dans le développement. Cette constance est la marque des véritables amitiés. ».

De son côté, le président Xi Jinping avait salué « le rôle de l’Algérie comme partenaire stratégique et voix respectée du Sud global ». Ces déclarations traduisent une convergence de vues qui dépasse la seule coopération bilatérale pour s’inscrire dans le projet plus large d’un nouvel ordre mondial, fondé sur l’équité, la complémentarité et le refus de l’hégémonie.

La coopération médicale, loin d’être un simple chapitre technique, est ainsi devenue un symbole diplomatique majeur. Elle incarne l’idée que les relations internationales les plus durables ne se bâtissent pas uniquement sur les échanges commerciaux ou les alliances militaires, mais aussi sur la solidarité dans les moments de vulnérabilité. L’action conjointe dans le domaine de la santé illustre concrètement cette amitié profonde, donnant un contenu tangible au concept de partenariat stratégique global.

C’est dans ce cadre que s’inscrivait la rencontre, en mai dernier à Genève, entre Abdelhak Saïhi, ministre algérien de la Santé, et son homologue chinois Lei Haïchao, en marge de la 78ᵉ Assemblée mondiale de la santé. Les deux responsables se sont félicités « du niveau élevé et exceptionnel des relations entre l’Algérie et la République populaire de Chine, notamment dans le domaine de la Santé ».

Ils ont rappelé « la dimension historique et profonde » de ce partenariat, nourri depuis plus de six décennies par des missions médicales, des échanges scientifiques et des formations conjointes, autant d’initiatives ayant renforcé l’amitié et la solidarité entre les deux peuples.

Au-delà du bilan, la rencontre a ouvert de nouvelles perspectives. Alger et Pékin ont convenu de renforcer la mission médicale déjà présente en Algérie par l’envoi de vingt gynécologues supplémentaires, afin d’élargir la couverture sanitaire et d’améliorer les services dans plusieurs wilayas. Les deux ministres ont également exprimé leur volonté d’approfondir la coopération en matière de formation initiale et continue, d’échange d’expertise dans la gestion des systèmes de santé, mais aussi de numérisation et de modernisation hospitalière.

Cette orientation traduit un choix stratégique, celui de consolider une coopération Sud-Sud qui propose une alternative crédible aux modèles dominants, souvent dictés par les institutions internationales ou les puissances occidentales. Pour l’Algérie, qui défend inlassablement le principe de multipolarité et le droit des peuples à disposer de solutions adaptées à leurs besoins, l’alliance avec la Chine dans le domaine médical revêt une portée symbolique forte. Elle confirme la volonté des deux pays de bâtir un partenariat équilibré, fondé sur l’échange d’expertise, le transfert de savoir-faire et la solidarité concrète.

A l’heure où la scène internationale est traversée par des crises sanitaires, climatiques et économiques, l’expérience algéro-chinoise apparaît comme un modèle de coopération pragmatique et équitable. Elle démontre que la diplomatie peut aussi se construire autour de la santé, ce domaine universel qui touche directement la vie des citoyens. Aussi, la mission médicale chinoise en Algérie n’est pas seulement un acte de solidarité, elle est le reflet d’une alliance géopolitique assumée, inscrite dans la géopolitique des temps présents et tournée vers l’avenir.

Télémédecine et hôpitaux connectés : le virage numérique

C’est dans cet esprit que, depuis 2023, la coopération sino-algérienne en matière de santé a franchi un nouveau cap, s’ouvrant résolument au numérique. Avec le programme « Action Programme 2024 », plusieurs CHU pilotes, notamment à Alger, Sétif et Tizi Ouzou, expérimentent la télémédecine et l’e-gouvernance hospitalière. L’ambition est évidente : moderniser la coordination des soins, assurer l’interopérabilité des dossiers médicaux et favoriser la formation à distance, un levier essentiel pour pallier le manque de spécialistes dans certaines régions du pays.

La Chine soutient activement cette transition. En mars 2024, elle offre au CHU Abdenour-Saâdna de Sétif un lot d’équipements obstétricaux et pédiatriques de dernière génération, destinés à sécuriser les accouchements à haut risque. Cette dotation constitue un modèle, appelé à être reproduit dans d’autres structures universitaires, notamment dans le Sud, où l’accès aux équipements modernes reste parfois limité.

Ce tournant numérique s’inscrit dans un vaste plan national de modernisation du système de santé lancé par les autorités algériennes. Construction de nouveaux hôpitaux, numérisation des dossiers médicaux, amélioration de la gestion hospitalière, formation accélérée des spécialistes, autant de chantiers qui trouvent dans la coopération avec la Chine un puissant accélérateur. Pékin ne fournit pas seulement des équipements, mais partage aussi un savoir-faire éprouvé dans la mise en place d’hôpitaux connectés et de plates-formes de suivi à distance, déjà déployées à grande échelle sur son propre territoire.

Une coopération qui s’inscrit dans la durée

Les discussions bilatérales en cours laissent entrevoir une nouvelle phase de coopération. Outre l’implantation d’hôpitaux conjoints dotés d’équipements de pointe, les deux pays projettent de lancer des programmes communs de recherche dans les biotechnologies, l’intelligence artificielle appliquée à la santé ou encore la lutte contre les maladies émergentes. Ces projets traduisent une volonté partagée d’inscrire la coopération médicale dans les grands défis du XXIᵉ siècle.

A l’horizon 2027, Alger et Pékin ambitionnent d’institutionnaliser ce partenariat. Plusieurs initiatives sont à l’étude, à l’instar de la création d’une académie sino-algérienne de médecine, l’harmonisation des formations universitaires, l’extension de la télémédecine aux zones les plus enclavées, la mise en place de laboratoires communs, ainsi que le développement d’un réseau hospitalier reliant Alger, Pékin et Hébei.

Cette vision à long terme traduit une double ambition : renforcer les capacités nationales de formation, de recherche et de production dans le domaine de la santé, tout en bénéficiant de l’appui technologique, humain et logistique d’un partenaire stratégique.

Au-delà de l’innovation médicale, ce virage numérique symbolise également une modernisation de la coopération Sud-Sud. Pour l’Algérie, il s’agit d’un moyen de répondre aux attentes d’une population jeune et connectée, exigeante en matière de qualité de soins, mais aussi d’égalité d’accès, y compris dans les régions éloignées. Pour la Chine, c’est l’opportunité de consolider son rôle de partenaire global en partageant ses avancées dans un secteur aussi stratégique que la santé. Ensemble, Alger et Pékin dessinent ainsi les contours d’un partenariat médical de nouvelle génération, à la fois technologique, humain et géopolitique.

Un fil rouge vers l’avenir

Soixante-deux années se sont écoulées depuis l’arrivée des premiers médecins chinois à Saïda. Le monde a changé, l’Algérie aussi. Pourtant, un fil s’est tendu dès ces premiers pas – fragile d’abord, solide ensuite -, reliant deux peuples par l’expérience partagée de la douleur, de l’espérance et de la guérison. De mission en mission, de génération en génération, ce fil rouge s’est tissé comme une trame invisible unissant les destins de l’Algérie et de la Chine.

Ce fil n’a jamais été rompu. Dans les années difficiles, il a apporté le réconfort d’une présence médicale là où tout manquait. Dans les années de croissance, il a accompagné les chantiers de modernisation des hôpitaux, soutenu la formation des jeunes praticiens, renforcé les compétences nationales. Et dans les moments de crise, il a su se transformer en corde solide, tendue entre deux rives pour porter l’effort commun face aux épreuves.

La coopération médicale algéro-chinoise n’a pas seulement soigné des corps. Elle a transmis le savoir, formé des générations entières, modernisé des structures, mais, surtout, elle a démontré que dans la fragilité de l’humain pouvait se construire une fraternité durable. Le geste du médecin au chevet du patient est devenu un symbole politique et diplomatique, rappelant que les amitiés les plus solides se forgent dans les moments de vulnérabilité.

Aujourd’hui, ce fil ancien se prolonge et dessine une nouvelle trame. Celle de la télémédecine, des hôpitaux conjoints, de la recherche partagée, d’une académie commune. Une toile complexe et vivante qui relie Alger à Pékin, Saïda à Hébei, dans un même dessein, celui de bâtir un système de santé moderne, humain et résilient. La mission médicale évolue mais l’esprit reste le même : la solidarité par la science, la fraternité par le soin.

A l’approche de 2027, ce fil rouge apparaît comme un véritable réseau, une chaîne continue reliant le passé héroïque à l’avenir en construction. Il rappelle que la solidarité n’est pas un geste éphémère, mais une œuvre patiente, capable de résister aux aléas du temps et aux bouleversements du monde. Ce fil, devenu trame, incarne une vérité simple et profonde : la santé est un langage universel, et lorsqu’elle est partagée, elle devient la plus belle traduction de la fraternité humaine.

La coopération médicale algéro-chinoise n’est donc pas seulement une page du passé. Elle est une promesse d’avenir, une promesse tissée patiemment, point par point, comme un tissu qui gagne en densité au fil des décennies. Ce tissu, désormais, couvre les salles d’accouchement et les laboratoires, les amphithéâtres universitaires et les salles de conférence, et s’étend jusqu’aux nouvelles frontières de la médecine numérique et des biotechnologies.

C’est dans ce fil rouge, tendu sans relâche depuis Saïda en 1963, que se lit la constance d’une amitié et la force d’une alliance. Une alliance qui, à travers la santé, traduit quelque chose de plus grand : la constance dans les relations internationales, l’art de bâtir des ponts durables et la certitude que la solidarité, lorsqu’elle est sincère, devient un patrimoine commun entre les nations.

A l’heure où l’Algérie s’affirme comme un acteur régional majeur et un partenaire respecté dans le concert des nations, ce pan de son histoire rappelle que la solidarité n’est jamais vaine. Elle est une promesse d’avenir, où la santé devient le langage universel d’une fraternité toujours renouvelée.

The post Coopération médicale algéro-chinoise : Soixante-deux ans au chevet du patient algérien appeared first on Le Jeune Indépendant.