5 juillet 1962: L’espace public se met à l’heure de l’indépendance

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les Algériens, toutes catégories sociales et professionnelles confondues, n’en parlent pas du tout. Et pourtant, il est question d’un épisode important dans l’histoire de l’Algérie à l’aube de l’indépendance. Il s’agit, le lecteur ne le devinera pas d’emblée, de l’inscription de la Révolution et de ses symboles dans l’espace […] The post 5 juillet 1962: L’espace public se met à l’heure de l’indépendance appeared first on Le Jeune Indépendant.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les Algériens, toutes catégories sociales et professionnelles confondues, n’en parlent pas du tout. Et pourtant, il est question d’un épisode important dans l’histoire de l’Algérie à l’aube de l’indépendance. Il s’agit, le lecteur ne le devinera pas d’emblée, de l’inscription de la Révolution et de ses symboles dans l’espace public. Etonnement absente des discussions, débats et récits des médias algériens, la débaptisation des places et rues aux noms des martyrs, des figures et des dates de la Révolution a été un temps fort dans le vécu de l’Algérie en fête en ces inoubliables journées de juillet 1962.

Mérite parmi tant d’autres de sa passionnante et très instructive « Histoire populaire », l’historienne Malika Rahal fait sortir de l’oubli ce moment fort dans la vie quotidienne de cette « Algérie 1962 ». En épluchant la presse algérienne naissante (Al-Chaâb) ou renaissante (Alger Républicain) pour les besoins de son travail de préparation d’une habilitation à diriger des recherches (HDR), l’historienne du temps présent a rencontré une somme d’articles non dénués d’intérêt tant pour le lecteur que pour l’historien et autre chercheur.

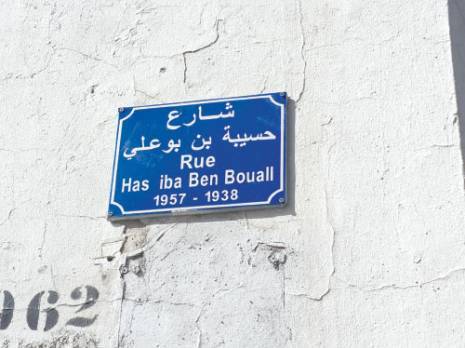

Daté du 30 septembre-1er octobre 1961, un numéro du quotidien Al-Chaâb (Le Peuple, en langue française) enrichit les thématiques d’« Algérie 1962 » d’un sujet inédit auquel les Algériens n’étaient pas habitués jusque-là : l’ odonymie. Un article au titre attrayant attise la curiosité du lecteur : « Oran ville libre a baptisé ses rues ». Dès les premières lignes, le lecteur réalise, enthousiasmé, que le recouvrement de la souveraineté nationale se fait aussi au moyen de plaques signalétiques.

’’Une première salve de débaptisations de rues a lieu dès l’automne 1962 dans plusieurs villes, à mesure que les nouvelles municipalités se mettent en place’’, précise Malika Rahal. Et l’historienne de faire remarquer, en le soulignant à grand trait, qu’’’Oran est pionnière en la matière’’. C’est El Bahia la Radieuse qui donne le la. Dimanche 30 septembre 1962, quelque cinquante-mille citoyennes et citoyens assistent, aux quatre coins de la ville, à une cérémonie officielle au cours de laquelle des places publiques et des rues sont débaptisées aux noms de symboles de la lutte de libération nationale. Le lendemain, une dépêche de l’AFP donne une résonnance à l’information d’Al-Chaâb.

L’étude fouillée de Fadila Kettaf

La place Foch (ex-place d’Armes) s’installe désormais dans l’espace public sous le nom de place du 1er novembre. ‘’Si les places d’Oran sont dénommées par des figures ou des évènements qui ont honoré la guerre de libération, chaque nouveau nom semble avoir été déterminé en analogie avec ce que représentait son ancien nom, commente l’architecte-urbaniste Fadila Kettaf, auteure d’une étude fouillée sur l’espace public d’Oran. Ainsi, explique-t-elle, la Place Maréchal Foch, qui symbolisait depuis sa création le vainqueur colonial, mémorisera la date du déclenchement de la Révolution algérienne : elle sera rebaptisée Place du 1er Novembre 1954’’.

L’avenue de Valmy se décline dorénavant sous le nom d’avenue des Martyrs de la Révolution. L’esplanade Joseph-Andrieu que les enfants oranais désignaient sous le nom de ‘’tah’taha’’ trône, depuis cette date, sous le nom d’esplanade de l’Indépendance.

La deuxième ville d’Algérie est dirigée à ce moment par Lahouari Souïah (1915-1990). Militant au long court sous les bannières du mouvement national, il est passé de l’association Al Falah fondée par les Oulémas au PPA/MTLD (membre du Comité central pendant dix ans). Il a également été élu adjoint au maire d’Oran sous l’étiquette MTLD. ‘’S’il n’a pas le prestige exceptionnel des anciens de l’OS, ni surtout celui des hommes du 1er novembre, il est sans conteste un militant FLN de la première heure et jouit de la confiance de tous’’, observe Omar Carlier.

Dates et faits à l’appui, l’historien (1943-2021) est celui qui l’a portraituré minutieusement sans rien omettre. Militant au courage remarquable, Houari Souïah a intégré un réseau urbain du FLN dès le second semestre de l’an II de la Révolution algérienne. Chargé, entre autres missions, des liaisons avec l’ALN et le FLN, il a été arrêté en mars 1956 et condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal permanent des forces armées d’Oran le 29 mai 1957. Il a fait le tour des prisons : Oran, Maison-Carrée/El Harrach, Lambèse et les Baumettes/Marseille.

Libéré juste à la veille de l’indépendance, il rencontre le chef de la Zone autonome d’Oran, le capitaine Bakhti (Nemiche Djelloul), un des organisateurs de l’attaque contre la poste d’Oran le 5 avril 1949. Le 5 juillet 1962, sur fond des derniers soubresauts terroristes d’une OAS agonisante, Houari Souïah est destinataire d’une lettre du commandant de la wilaya 5, le colonel Othmane. ‘’Monsieur le Préfet, comme suite à l’entretien que vous avez eu avec le capitaine Bakhti, commandant de la zone autonome d’Oran, j’ai l’honneur de vous informer des dispositions prises en vue de la prise en charge des services de la préfecture.

Membre de l’instance de Rocher Noir

J’ai décidé la nomination provisoire au poste de Préfet de Mr Souiah Houari qui a reçu toutes les instructions pour la passation des pouvoirs’’. Le 11 septembre 1962, un arrêté de l’exécutif provisoire signé Abderrazak Chentouf, membre de l’instance de Rocher-Noir et délégué aux Affaires administratives, l’officialise dans ses fonctions avec effet au 6 juillet.

‘’Loin de déplaire, rappelle Omar Carlier, cette décision rencontre au contraire l’assentiment d’une large partie de la population qui, d’ailleurs, ne connaît que lui, ou presque. Souiah avait pour elle acquis le statut de maire pendant près de huit ans. Au moment de prendre enfin possession symboliquement, à travers lui, du lieu même où se manifeste la souveraineté de l’Etat indépendant, la ville porte sur ses épaules jusqu’à la préfecture celui qui est sorti de ses rangs’’.

Fort de sa légitimité nationaliste et de son aura auprès de la population d’Oran, Houari Souïah – en collaboration avec les responsables de la municipalité – met le cap sur les tâches les plus urgentes. Après la ‘’première salve de débaptisations’’ du 30 septembre dont il a présidé les cérémonies, Oran est le théâtre, le 15 octobre, d’une seconde ‘’salve de débaptisations’’. Moments de recueillements, suivis, à chaque halte, d’une allocution du préfet pour rappeler le parcours du nom mis à l’honneur.

La rue du général Leclerc (ex-rue d’Arzew) est débaptisée au nom de Larbi Ben M’hidi, premier commandant de la wilaya 5 au déclenchement de la Révolution.

La rue Ali Chekkal – du nom de l’ancien vice-président de l’Assemblée algérienne, pro-français, assassiné en mai 1957 au stade de Colombes à Paris à l’issue de la finale de la Coupe de France – porte désormais le nom de ‘’square Me Auguste Thuveny’’, un défenseur de nationalistes algériens assassiné par la Main rouge en 1958 au Maroc. Le nom de la Paul Doumer (ancien président français, 1857-1932) a été remplacé par celui de Max Marchand, le directeur des Centres sociaux chers à Germaine Tillon, assassiné par l’OAS le 15 mars 1962 au Château-Royal (Ben Aknoun) en compagnie de cinq de ses compagnons : Mouloud Feraoun, Salah Ould Aoudia, Ali Hamoutène, Robert Aimard et Marcel Basset.

Autre changement notable : Hamou Boutlelis, membre de l’OS – engagé dans l’attaque contre la poste d’Oran –, il a été enlevé par la police française à sa libération en octobre 1957 au plus fort des pouvoirs spéciaux avant de disparaître à jamais. ‘’Chahid sans tombe’’ – c’est ainsi que le récit national le qualifie –, il porte, depuis 1962, le nom du boulevard appelé autrefois boulevard du Deuxième Zouave.

La rue Michelet devient Didouche Mourad

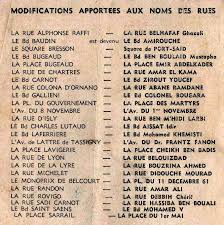

Après Oran, c’est au tour d’Alger de mettre son espace public à l’heure de l’indépendance. La ‘’première salve de débaptisations’’ dans la capitale a lieu le 27 octobre 1962 alors que le pays s’apprête à célébrer les commémorations du 8e anniversaire du 1er novembre 1954 en présence de représentants de 71 pays.

Aux manettes de cette opération ‘’mémoire’’ : la délégation spéciale du Grand-Alger, la collectivité mise en place pour remplacer la configuration municipale d’avant mars 1962. Quasiment, toutes les grandes artères de la ville changent de nom. L’avenue du 8 Novembre – appelée ainsi pour marquer l’anniversaire du débarquement des alliés en Afrique du Nord en 1942 – devient avenue du 1er novembre. Deux cent mètres plus loin, la place du Gouvernement, où trônait depuis 1845 la statue du duc d’Orléans, est dédiée à la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la libération du pays. ‘’Plaçat el ouûd’’ (la place du cheval) est morte, vive la place des Martyrs !

La rue Michelet est dépabtisée au nom de Mourad Didouche, l’un des neuf chefs historiques de la révolution algérienne et organisateur de premier plan des réunions décisives des « 22 » au Clos-Salembier (El Madania, juin 1954) puis des « 6 » à Pointe-Pescade (Raïs Hamidou, octobre 1954). Le nom de son compagnon d’armes Larbi Ben M’hidi jalonnera la d’Isly.

Autre figure de proue des conclaves décisifs de l’été-automne 1954 et le plus gradé des ‘’novembristes’’ (membre du Comité central du MTLD), Mustapha Ben Boulaïd, rayonne pour la postérité sur l’ex boulevard Bugeaud. Juste à côté, la rue Colonna d’Ornano – entre le Théâtre national d’Algérie et l’hôtel Aletti (futur Safir) – devient la rue Abane Ramdane, le catalyseur du Congrès de la Soummam assassiné par ses compagnons d’armes en décembre 1957. Le nom du colonel Amirouche se déploie sur l’une des artères les plus fréquentées d’Alger : l’ex-boulevard Baudin. Dans le prolongement du boulevard Amirouche, en allant vers la place des Martyrs, le boulevard Carnot cède la place au boulevard Zirout-Youcef.

L’avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, là où s’élève — en 1962 — la Bibliothèque nationale, est désormais visible sous le nom du docteur Frantz Fanon, le ‘’hakim’’ qui s’est illustré par sa dénonciation de l’’’école psychiatrique d’Alger’’. Une école dirigée par Antoine Porot dont le regard résolument colonial — « primitivisme », racisme biologique et essentialisme – a été combattu sans ménagement par l’auteur des « Damnés de la terre » et « Sociologie d’une révolution. L’An V de la Révolution algérienne » (éditions Maspéro et La Découverte).

Ali La Pointe chasse le sinistre Randon

La ‘’salve des débaptisations’’ de cet automne de tous les hommages et de toutes les commémorations s’est prolongé plus haut à la Casbah. La rue Randon – du nom d’un des maréchaux les plus cruels et les plus sanguinaires de la conquête coloniale – a été dédiée à un connaisseur des lieux : Amar Ali – Ali la Pointe –, membre de l’état-major de la Zone autonome d’Alger, qui a combattu la France coloniale et son armada : la 10e DP (division parachutiste) du général Massu, le 3e RPC (régiment des parachutistes coloniaux) du colonel Bigeard et les soudards du Groupe de renseignement et d’exploitation du colonel Godard, du capitaine Léger, du colonel Trinquier, du commandant Aussaresses, etc. La ‘’salve des débaptisations’’ se prolonge au fil des mois.

Le 5 juillet 1963, indique Malika Rahal, ‘’les lecteurs du journal Alger républicain découvrent en lisant leur quotidien que la place Maréchal-Lyautey vient d’être renommée place Maurice-Audin’’. ‘’Ni cérémonie ni rassemblement ce jour-là sur la place’’, précise l’historienne. Et d’ajouter : ‘’ce changement de nom fait partie d’une série de changements décidés par la délégation spéciale du Grand-Alger.

Cinquante artères ou places porteront désormais les noms de martyrs. Outre la place Maurice-Audin ou Fernand Yveton, on marchera désormais dans les rues Ali-Boumendjel, Larbi Tebessi, (disparu lui aussi dans la tourmente algéroise de 1957), Mourad Aït Saada (ancien journaliste sportif d’Alger Republicain pris par les parachutistes le 25 mai 1957), mais aussi rues Docteur Saadane et Colonel Lotfi. Dans les plus petites localités, des changements similaires sont décidés.

The post 5 juillet 1962: L’espace public se met à l’heure de l’indépendance appeared first on Le Jeune Indépendant.