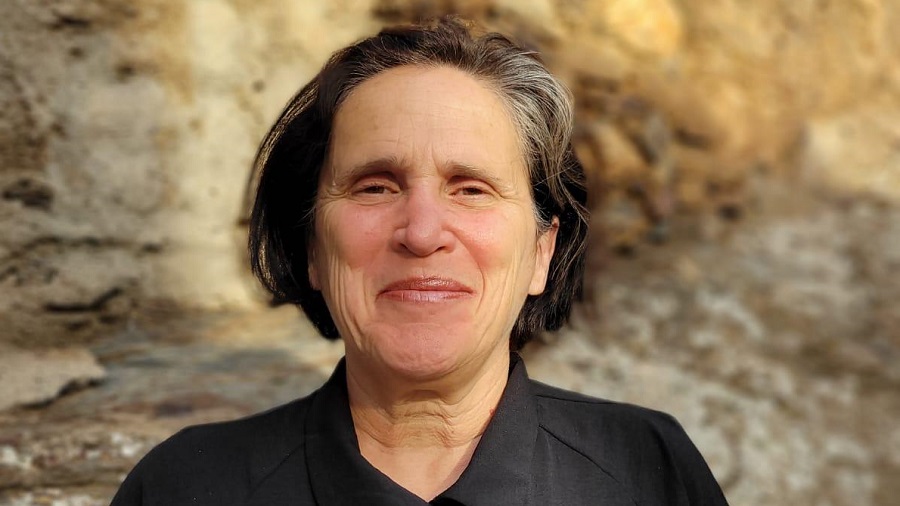

Exclusif – Ariella Aïsha Azoulay raconte à Algeriepatriotique son retour en Algérie

Dans cette interview exclusive, Ariella Aïsha Azoulay, intellectuelle engagée et cinéaste, revient sur son premier voyage en Algérie, terre de ses ancêtres. Porteuse d’une pensée décoloniale forte, elle raconte avec émotion son arrivée dans un pays qu’elle considère comme sien. Juive algérienne et palestinienne, elle déconstruit les narratifs coloniaux, interroge ... Lire la suite

Dans cette interview exclusive, Ariella Aïsha Azoulay, intellectuelle engagée et cinéaste, revient sur son premier voyage en Algérie, terre de ses ancêtres. Porteuse d’une pensée décoloniale forte, elle raconte avec émotion son arrivée dans un pays qu’elle considère comme sien. Juive algérienne et palestinienne, elle déconstruit les narratifs coloniaux, interroge les assignations identitaires et évoque les mémoires effacées. A travers son regard, l’Algérie devient un espace de retrouvailles, de réparation, mais aussi de luttes partagées, entre passé occulté et avenir commun à réinventer. Une parole puissante, entre histoire, résistance et espoir.

Algeriepatriotique : Objet d’une longue et persistante quête, vous avez, enfin, réussi à obtenir le visa pour vous rendre dans le pays de vos ancêtres, l’Algérie. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ?

Ariella Aïsha Azoulay : Avec joie, bien évidemment, et aussi avec espoir. Il me semble que le visa qui m’a été accordé a été également octroyé ici à un courant de pensée, dont les idées produisent une autre approche de l’histoire algérienne. Comme je l’ai démontré dans plusieurs de mes travaux, notre arrachement à l’Algérie (et à d’autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient) est l’aboutissement de plusieurs projets coloniaux qui continuent de détruire le monde, comme on le voit encore chaque jour à Gaza. Mon approche se propose, donc, à la fois d’étudier les crimes coloniaux, et de renouveler les liens aux héritages et aux mémoires réprimées ou effacées afin que la violence impériale ou coloniale cesse de paraître comme imparable, inévitable et irréversible.

Quel a été votre ressenti lorsque vous avez mis les pieds pour la première fois sur le tarmac de l’aéroport d’Alger ?

L’Algérie, ce n’est pas qu’un pays, il s’agit aussi de gens. Par conséquent, la première fois quand j’ai «mis les pieds en Algérie», c’était lorsque j’ai reçu le courriel d’un historien algérien qui m’a écrit au lendemain de la publication de ma lettre ouverte à Benjamin Stora. Il avait été ému et intrigué par le fait que je me présente comme une juive algérienne n’ayant pas oublié les crimes coloniaux de la France, tout en rejetant la narration hégémonique sur les «juifs d’Algérie». Ce discours, rendu possible par le décret Crémieux et par la violence coloniale, demeure pourtant un récit que la plupart des historiens(nes) soutiennent et diffusent encore dans leurs travaux.

C’est donc quand j’ai reçu cette lettre que les portes de l’Algérie se sont ouvertes à moi pour la première fois, et que de nombreux rapports d’amitié et d’échanges intellectuels se sont noués. Ainsi, lorsque j’ai enfin mis «physiquement» mes pieds en Algérie, mon émoi n’était pas lié à une idée abstraite de l’Algérie, mais plutôt à l’opportunité de pouvoir enfin rencontrer les miens, aussi bien les vivants que les morts.

Quels sont les quartiers et villes que vous avez visités pendant votre séjour en Algérie ?

J’ai la chance d’avoir des amis algériens et des amies algériennes avec qui j’ai pu visiter et me balader à Alger, Constantine et évidemment Oran, où se trouve encore la maison de ma famille, bien qu’abandonnée et délabrée. En la regardant, j’ai pu imaginer mes ancêtres écoutant plusieurs fois par jour la voix du muezzin jaillissant du minaret de la Mosquée du Pacha – très concrètement collée à leur immeuble. Mon père adorait les chantres juifs mais, quand j’étais au pied de ce minaret, j’ai compris que son amour de la liturgie devait être enchevêtré à cette écoute journalière. Le deuxième endroit que j’ai visité avec beaucoup d’émotion à Oran est la mosquée Abdullah-Bin-Salem. Ce n’est pas une coïncidence que cette mosquée soit mieux connue sous le nom de Jamaâ Lihoud : c’est comme si les musulmans et musulmanes étaient les gardiens et gardiennes de ce lieu, pour qu’un jour, ils et elles puissent se rappeler de la magnifique liturgie du Kol Nidrei, celle-là même que leurs ancêtres entendaient jaillir depuis cette maison de Dieu.

Comment avez-vous été accueillie par les Algériens ?

Avec une grande générosité et de la joie à l’idée qu’enfin je puisse être ici, «chez moi» – comme beaucoup d’entre eux et elles l’ont formulé. Il y avait quelque chose de fluide dans ces rencontres et dans ma présence ici. Est-ce lié seulement au fait que chaque personne que j’ai rencontrée et avec qui j’ai passé du temps voulait que je me sente à l’aise ici ? Ou est-ce aussi dû au fait que – malgré les tentatives pour effacer notre présence de l’Algérie et de son historiographie – la mémoire corporelle, elle, est plus forte, puisqu’elle ne se laisse pas effacer en une ou deux générations ?

Est-ce que vous avez ressenti la moindre perception d’antisémitisme parmi le peuple ?

Il ne faut pas oublier que l’antisémitisme est une pratique occidentale à laquelle les Algériens et Algériennes ont résisté à plusieurs reprises pendant la colonisation de l’Algérie. J’ai entendu beaucoup de récits que les gens tenaient à me raconter, sur la vie commune entre les juifs(ves) et les musulman(es). Ils/elles utilisent alors souvent le terme «amputation» pour se référer à notre départ. S’il existe bien ce sentiment d’antisémitisme dont j’ai entendu parler, mais que je n’ai pas rencontré, alors, il faut s’interroger sur les intérêts de l’Occident à s’innocenter de son propre antisémitisme, en s’octroyant le rôle de «police mondiale de l’antisémitisme». J’aborde ce sujet dans un texte que j’ai publié récemment dans un ouvrage collectif intitulé Contre l’antisémitisme et ses instrumentalisations (paru aux éditions La Fabrique). En encourageant la création de l’État d’Israël, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Occident a créé cette confusion entre «juifs(ves)» et «Israélien(nes)», et assigné aux juifs un triple ennemi, qui n’avait pourtant jamais été le leur : les Palestinien(nes), les Arabes et les musulman(es).

Vous écriviez dans une précédente interview à notre journal que le prénom de votre grand-mère, Aïsha, évoquait en vous un trauma et une blessure. Est-ce toujours le cas, même après avoir marché sur la terre de vos ancêtres ?

Le traumatisme ou la blessure, ce n’est pas le prénom, mais son effacement – le fait qu’on me l’ait caché jusqu’à la mort de mon père il y a treize ans. J’adore ce prénom et, au fil des jours, il devient de plus en plus mien. La blessure est donc coloniale : elle est relative au colonialisme qui a introduit une rupture dans les pratiques liées à l’attribution et transmission de nos noms. Et quand je dis «nos» ici, je parle à la fois des Algérien(nes) musulmans(es) et juifs(ves). Comme beaucoup d’autres choses, les prénoms aussi résistent à la taxonomie coloniale, même si on met parfois du temps à reconnaître leur force bouleversante quand ils rejaillissent dans nos vies. Qu’à l’âge de cinquante ans j’aie pu me donner moi-même le prénom de «Aïsha», cela démontre que l’incapacité de mon père à me donner ce prénom n’est pas si déterminante : nous pouvons continuer la lutte anticoloniale là où nos ancêtres ont échoué, et nous pouvons également «réparer» les choses là où ils/elles ont commis des erreurs.

Vous dites éprouver une sorte de gratitude du fait que «l’infâme décret Crémieux ait échoué à complètement convertir de force mes ancêtres à la francité». L’explication historique française attribue le refus de certains juifs de bénéficier de la citoyenneté française au seul souci de préserver leurs lois religieuses et coutumes et ne dit mot sur leur souhait de rester algériens à part entière. Qu’en était-il réellement ?

Cette lecture oublie souvent que le décret Crémieux est un décret colonial parmi tant d’autres. On lui donne beaucoup trop de poids dans l’histoire relative à notre arrachement de l’Algérie, tout en oubliant le refus presque total des juifs(ves) de devenir Français(es) cinq ans auparavant (le Senatus Consul). A partir du décret Crémieux, les juives et juifs algérien(nes) ont été doublement racialisé(es) : en tant qu’indigènes colonisés – comme les musulman(es), et en tant que juifs(ves). Cette citoyenneté coloniale française leur a été imposée pour servir le projet colonial, qui avait alors besoin de davantage d’«Européen(nes)», face à la défaite de la France contre la Prusse et en réaction aux révoltes continues en Algérie. Avoir d’un seul coup donné la nationalité française à 40 000 juifs a, entre autres, contribué à la transition d’un régime militaire vers une administration dite civile. Oui, le décret leur a bien donné des privilèges, mais il a aussi eu un coût intergénérationnel énorme : la perte de nos identités, aussi bien juives (avec l’application du modèle français du Consistoire) qu’algériennes. Tant que les juifs/juives sont resté(es) en Algérie, la perte de leur algérianité n’était pas aussi déterminante qu’au moment de notre déracinement physique du pays. C’est cette étape-là qui a abouti au fait que leurs enfants – c’est-à-dire nous – n’ayons pas grandi parmi vous, entouré(es) de ce qu’il reste encore de nos cultures après cette longue et horrible colonisation. Une telle perte n’est pas que la nôtre. C’est aussi la vôtre : celle de votre judéité, que l’islam avait pourtant protégée depuis son émergence, jusqu’à ce qu’elle soit attaquée par les colonialismes, aussi bien français que sionistes.

Vous évoquez trois identités qui vous furent assignées dès votre naissance, à savoir l’identité israélienne, juive et mizrahi. Quel est le but caché de chacune de ces identités, selon vous ?

Quand je suis née en 1962, cette identité qu’on appelle «israélienne», confectionnée, comme dans une usine, pour permettre la colonisation de la Palestine, n’avait à peine que quatorze ans. Pour imposer cette identité, il a fallu réduire à l’état de ruines nos divers modes de vie, et remplacer nos histoires, nos appartenances, nos mémoires et nos identités plurielles par celles qui étaient alors fabriquées pour nous. Le nationalisme israélien est le résultat, d’une part, de la destruction des différents noyaux qui formaient l’identité singulière de chaque communauté juive dans le monde et, d’autre part, de la destruction du monde juif musulman – devenu musulman au Maghreb et au Moyen-Orient, suite aux départs forcés de leurs communautés juives qui, pourtant, vivaient déjà là avant même l’arrivée de l’islam. De plus, l’idée d’une identité juive homogène est une invention européenne, conçue en dépit de la réalité de notre diversité – une diversité que Napoléon a justement été le premier à cacher, en codifiant le judaïsme et en créant le Consistoire. Les identités des juifs/juives dans cette région ont toujours été plurielles : elles se reflètent tant dans leurs appartenances à des communautés autonomes, ainsi que dans leur insertion au sein des cultures locales.

On était «juifs(ves) oranais(es)», «juifs(ves) constantinois(es)», «juifs(ves) damasien(nes)», etc. Dans mon nouveau livre (déjà paru en anglais, et qui sortira en français en avril 2026), je rejette l’invention de la tradition judéo-chrétienne qui sous-tend aujourd’hui le sionisme, ce projet qui est redevenu aujourd’hui (comme il était à l’origine) une force chrétienne. Me définir comme «juive musulmane» est à la fois une façon de revendiquer notre appartenance à ce monde où nos ancêtres ont vécu depuis toujours, et l’expression de notre refus d’être intégré(es) à un monde soi-disant «judéo-chrétien» qui n’est pas le nôtre. Par ailleurs, l’identité «mizrahi» – littéralement traduisible par «oriental» – est également une invention. Il s’agit cette fois d’une invention sioniste qui a amalgamé tous les juifs(ves) venant de l’Europe en une seule et même entité – les Ashkénazes – devenue le groupe dominant, et qui a assigné le reste des individus – c’est-à-dire ceux et celles qui parlaient arabe, amazigh, ladino ou perse – à la catégorie de «Mizrachis», opprimé(es) et ségrégé(es). Contre ces identités imposées, je revendique donc d’autres identités, que différents projets coloniaux ont voulu faire disparaître : «juive algérienne» du côté paternel, et «juive palestinienne» (avant l’arrivée du sionisme dans la région) du côté maternel.

L’assignation de l’identité israélienne aux juifs de Palestine et le processus par lequel le décret Crémieux fut imposé aux juifs d’Algérie ne découleraient-ils pas du même procédé, créé de toute pièce par la nomenclature euro-sioniste ?

Oui, tout colonialisme de peuplement est un colonialisme de peuplement. Aussi, l’un – le sionisme en Palestine – n’efface pas les crimes de l’autre – la colonisation française en Algérie. Au contraire, le sionisme ne fait que démultiplier encore les crimes commis. Ceci conduit également à l’obligation, même après une ou deux générations, de défaire les structures en place et de mettre en œuvre des initiatives pour renverser leurs effets.

Face à l’amplification des violences génocidaires contre le peuple palestinien depuis le 7 octobre 2023 par un régime raciste et colonial, certains pays occidentaux, qui restent de fervents soutiens à l’entité sioniste, déclarent reconnaître l’Etat de Palestine. Est-ce une prise de conscience mondiale soudaine ou bien une supercherie de plus pour endormir l’opinion publique ?

Depuis deux ans des millions d’habitant(es) des pays occidentaux appellent leurs dirigeants à arrêter ce génocide. Personne ne leur a demandé – surtout pas les Palestiniens(nes) – de reconnaître un Etat palestinien qui ne représenterait aucune réalité tangible tant que le génocide continue. Cette reconnaissance est une fraude. Il n’y a qu’une seule chose que ces pays occidentaux doivent faire, c’est arrêter d’armer Israël et de financer ce génocide.

Chez les médias mainstream, la date du 7 octobre devient une expression semblable à celle du 11 septembre. On évoque ce qui s’est passé ce jour-là, mais on occulte ce que ce jour a déclenché comme chaos, comme on occulte par là même ce qui s’est passé sur les terres palestiniennes avant ce 7 octobre…

Ceci remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les médias mainstream ont commencé à trahir aussi bien les Palestiniens(nes) que les juifs(ves) non-sionistes ou antisionistes. Un consensus s’est établi entre les pays occidentaux qui ont bâti l’ONU, selon lequel la création d’un Etat sioniste serait indispensable – soi-disant pour la rédemption du «peuple juif» post-holocauste mais en fait pour innocenter l’Europe de ses crimes contre ce peuple. Bien évidemment, que les juifs/juives n’ont pas été consultés, hormis les dirigeantes du mouvement sioniste, mandatées pour les représenter, pour provoquer leur départ de différents endroits dans le monde et pour détruire la Palestine. Où étaient les médias pour rapporter ce que les sionistes ont entrepris afin d’aboutir à de tels départs forcés ?

Pour raconter que des sionistes ont attaqué à l’explosif des synagogues en Irak, que des sionistes ont racheté des juif(ves) au Maroc, et que des combattants(es) de la colonie sioniste en Palestine ont été envoyés(es) en Algérie ? Où étaient les médias pour raconter la destruction de la Palestine en 1948 ? Et le refus persistant d’Israël à laisser les réfugiés palestiniens(nes) revenir ? Contre les médias mainstream qui diffusent la propagande sioniste, des dizaines de millions d’individus dans le monde ne croient pas en cette narration et refusent de voir le 7 octobre depuis le point de vue d’Israël – ils/elles dénoncent activement le régime génocidaire qu’est l’Etat d’Israël depuis sa création, en 1948.

Dans votre livre La Résistance des bijoux (Rot-Bo-Krik), contre les géographies coloniales, vous parlez de la destruction du monde juif musulman par le colonialisme français, avançant qu’à travers chaque bijou resté en Algérie, la présence des juifs parmi les musulmans persiste malgré leur départ forcé. Pouvez-vous être plus explicite ?

Jusqu’à notre départ, la majorité des bijoutiers(es) étaient des juifs(ves). Or, si les projets coloniaux ont bien réussi à vider l’Algérie des juifs(ves) ; les bijoux, eux, résistent à cette catégorisation séparatiste et restent mêlés à la vie des musulmans(es).

Maintenant que vous avez réalisé votre rêve de visiter l’Algérie, quelles sont vos aspirations, ambitions et rêves par rapport au pays et comment ce dernier pourrait-il vous aider à leur donner un sens ?

Au mois de mai, on a célébré à Paris la sortie du troisième volet de ma trilogie cinématographique Mille et un bijoux. Le film est conçu comme un collier de contes, où la pluralité des voix des descendants(es) du monde juif musulman s’entremêlent aux lignes de la prière du Kol Nidrei. J’ai invité trois femmes juives maghrébines (dont deux Algériennes) à chanter cette prière, à travers laquelle on exprime notre rupture vis-à-vis du sionisme, en révoquant les faux consentements qui avaient été extraits à nos ancêtres pour les arracher à leurs mondes. Pendant mon séjour en Algérie, je n’ai pas trouvé où fêter Rosh Hashana (ras el-Sana) et Kippour (qui ont eu lieu pendant que j’étais là), car il n’y a plus une seule synagogue encore active an Algérie. Inch’Allah, la prochaine fois, je reviendrai avec l’équipe du film, aussi bien pour le projeter ici que pour être accueillie dans une mosquée où l’on pourrait chanter cette prière, et où nos sœurs algériennes viendraient participer, pour continuer de rêver avec nous.

Interview réalisée par Kahina Bencheikh El-Hocine