« Kima Soixante-deux » : Aux origines de ‘’l’extraordinaire de l’évènement’’

« Kima Soixante-deux », « comme en 1962 » ! Il n’a pas décliné son nom, ni sa profession, ni le quartier d’Alger d’où il s’est ébranlé pour rejoindre la marche. Pour toute précision et elle n’est pas dénuée de sens, il a indiqué qu’à l’indépendance, il avait 14 ans. Un garçon à la quatrième année de son adolescence mais […] The post « Kima Soixante-deux » : Aux origines de ‘’l’extraordinaire de l’évènement’’ appeared first on Le Jeune Indépendant.

« Kima Soixante-deux », « comme en 1962 » ! Il n’a pas décliné son nom, ni sa profession, ni le quartier d’Alger d’où il s’est ébranlé pour rejoindre la marche. Pour toute précision et elle n’est pas dénuée de sens, il a indiqué qu’à l’indépendance, il avait 14 ans. Un garçon à la quatrième année de son adolescence mais un âge déjà mûr dans l’Algérie de l’époque où l’adversité coloniale incite à la précocité adulte.

C’est le 1er mars 2019, deuxième vendredi du ‘’hirak’’. Depuis les premières heures de la matinée, les cameramen des chaînes de télévision parcourent les grandes artères et places d’Alger-centre en quête de micros-trottoirs. Susciter des réactions, recueillir des échos et interroger le feeling des marcheurs sur ce qu’ils voient, ce qu’ils ressentent : telle est la tâche assignée par les équipes de télévision . La chaîne privée leur a demandé d’en faire le maximum. Précisément, c’est dans son micro que l’ado de 14 ans au moment de l’indépendance parle. Il vit son 71e printemps dont 57 sous les cieux de l’Algérie indépendante.

L’ambiance colorée dans laquelle il baigne en ce premier jour de mars 2019 ne le laisse pas insensible. Face à la caméra qui le filme en plan serré, il a du mal à contenir son émotion. Consolé par ceux qui l’entourent, il fait de son mieux pour cacher ses larmes.

« Kima Soixante-deux », comme en 1962, confesse-t-il dans une claire référence à sons et couleurs qui se jouent sous ses yeux à la Grande Poste et à la place Audin : drapeaux de 1962 dont certains maculés de sang de chouhadas et de moudjahidine blessés au combat ; pancartes à l’effigie des grands chefs de la révolution qui sont tombés au champ d’honneur ; chants patriotiques parmi les plus emblématiques de l’Algérie en lutte entonnés par la foule qui ‘’hirak’’.

Hirak de 2019

Le même jour, à environ 400 kms de là, à Sidi Bel-Abbès, les marcheurs brandissent une banderole qui ramène au-devant de la scène un slogan écrit en gros caractère sur les murs d’Alger et des principales villes du pays à l’aube de l’istiqlal : « Un seul héros, le peuple ».

Ces scènes – à commencer par l’expression ‘’Kima Soixante-deux’’ — ont parlé à Malika Rahal et ont captivé sa sensibilité de chercheuse toujours à l’écoute et constamment sur la brèche. En mars 2019, l’auteure d’une remarquable thèse de doctorat sur l’UDMA et le courant de Ferhat Abbas mettait les bouchées doubles sur un manuscrit inédit : une histoire populaire de l’année 1962. ‘’Historienne du temps présent, de ce temps dont les témoins et acteurs sont encore en vie’, comme elle se présente dans son dernier livre (1), elle a saisi au pied levé les deux mots prononcés par l’ado de l’indépendance devenu septuagénaire à l’heure de la ‘’révolution du sourire’’.

Une histoire populaire

Face à la caméra, le marcheur du vendredi ne sourit pas mais revisite, ému, un jour glorieux vieux de cinquante-sept ans. « Soixante-deux », note Malika Rahal en parlant du micro-trottoir, ‘’était volontiers prononcé en français, comme un nom propre de l’événement, un de ces chrononymes qui nomment une portion de temps’’. Comme elle l’avait fait pour sa thèse sur l’UDMA en s’ébranlant d’un dialogue entre deux acteurs de « Chronique des années de braise », l’histoire se lance dans la rédaction de son manuscrit inédit sur 1962 à partir de la confession de l’ex ado de 14 ans parlant au micro d’une télévision privée.

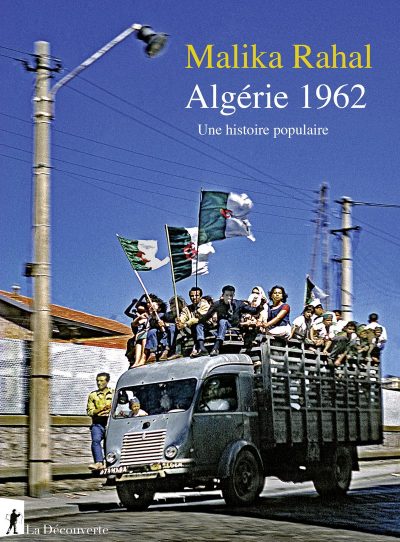

Avant d’aller à la rencontre du grand public via les librairies dès janvier 2022 sous le titre de « Algérie 1962. Une histoire populaire » (2), le texte inédit est d’abord un exercice universitaire. Une pièce à conviction académique destinée à séduire un jury composé d’examinateurs exigeants et illustres au rang de la communauté des historiens. Challengeuse à l’envi, la spécialiste de l’UDMA et des ‘’Udmistes’’ choisit de soutenir – avec brio — son habilitation à diriger des recherches (HDR) en discutant un sujet jamais ‘’labouré’’ par ses pairs à pied d’œuvre, depuis 1962, sur le terrain de la guerre d’indépendance algérienne.

Le mérite de l’’’historienne du temps présent’’ est précisément d’avoir portraituré – au grand bonheur des lecteurs — l’évènement de l’indépendance « kima fi Soixante-deux », comme il a été vécu : un épisode festif, une chronique profondément populaire. Alors que les Algériens en commémorent le 63e anniversaire, « Algérie 1962. Une histoire populaire » s’érige, en s’y invitant, au rang d’un singulier ‘’acteur’’.

Un narrateur qui, plus et mieux que d’autres, ramène au-devant de la scène Juillet 1962 dans toute sa splendeur et exactement comme il a été ressenti et vécu « kima Soixante-deux ». Au fur et à mesure des commémorations, jamais la fête de l’indépendance ne s’est rappelée au souvenir des Algériens sous la dimension qui était vraiment la sienne au lendemain du référendum d’autodétermination : un évènement qui se raconte par des gens simples et des anonymes, passionnés de voir leurs histoires et leurs anecdotes consignées dans un livre. Depuis 2022, année du soixantième anniversaire, « Juillet Soixante-deux » s’enorgueillit, enfin (!), de jouir d’une « Histoire populaire ».

Date-jalon

Et elle est signée une historienne venue au monde en 1974, une douzaine d’années après la journée célébrée par l’artiste El Hadj M’hamed El Anka avec les accents de la délivrance bénie : « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi bladna », « Dieu soit loué, il n’y a plus de colonisation dans notre pays » !

Au soir de sa vie, Pierre Vidal-Naquet (1930-2006) – immense historien et militant anticolonialiste de tous les instants — saluait l’émergence d’une ‘’nouvelle génération d’historiens’’ de la guerre d’Algérie. Et, par anticipation, ne tarissait pas d’éloges sur les travaux prometteurs que ses figures de proue étaient à même de livrer au bénéfice du savoir académique.

Quand le défenseur de la mémoire de Maurice Audin s’était lancé, optimiste, dans cette projection, Malika Rahal n’avait pas encore soutenu sa thèse de doctorat « L’Union démocratique du Manifeste algérien (1946-1956) : Histoire d’un parti politique : l’autre nationalisme algérien ». Elle le fera avec brio quelques petits mois après le décès de celui qui, le premier, avait dénoncé, document accablant à l’appui, le passé tortionnaire de Jean-Marie Le Pen à Alger.

A l’évidence, Malika Rahal peut se targuer à raison de faire partie de ces nouveaux historiens, successeurs féconds de la génération des doyens : Vidal-Naquet, Charles-Robert Ageron, André Noushi, René Gallissot, Mahfoud Kaddache, Mohammed Harbi, Gilbert Meynier.

Au miroir de l’Histoire, « Soixante-deux » résonne, jusqu’à aujourd’hui, comme une date-jalon à multiple empreintes. Juillet 1962, rappelle Malika Rahal avec des accents de valorisation, ‘’met fin à une longue colonisation française marquée par une combinaison rare de violence et d’acculturation’’. « Soixante-deux » constitue également pour l’Etat nouvellement indépendant un défi doublé d’un challenge : ‘’assurer sa propre stabilité et la survie de sa population’’ sur fond de ‘’terrorisme OAS’’. Autre singularité et non des moindres, le 5 juillet 1962 a une résonnance à l’international et acquiert la qualité de date-référence. Une date ‘’devenue dans les pays du Sud le « symbole des indépendances de l’ensemble des pays colonisés »’’.

Le récit de la déploration

Date constitutive de l’Histoire, « Soixante-deux » n’a pas été ‘’peinte’’ comme il se doit par le feuilleton éditorial. De part et d’autre de la Méditerranée, l’histoire de 1962 a pris place dans les rayons des librairies avec un contenu et des thématiques tronqués sinon parcellaires. Qu’il s’agisse des romans, des essais, des témoignages, des récites, des Mémoires et autres ‘’documents’’, la quasi-totalité des livres publiés entre 1962 et 2022 aborde la sortie de guerre et l’indépendance sous l’angle de la seule violence, de la ‘’transition chaotique’’ entre le cessez-le-feu et la proclamation de l’indépendance, du devenir des pieds-noirs et des harkis, de la crise de l’été 1962 et du conflit violent entre les compagnons d’armes. En France, le sort des pieds-noirs et des harkis s’est taillé la part du lion.

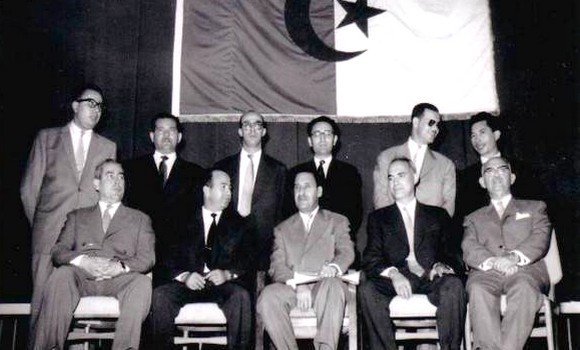

Premier GPRA dirigé par Ferhat Abbas

En Algérie comme en France, les écrits et les témoignages sur le seuil de l’Algérie indépendante se sont attardés sur le seul antagonisme violent entre le GPRA et l’état-major. ‘’L’historiographie de l’année 1962 se réduit pour l’essentiel à la crise politique du FLN et aux luttes fratricides qui l’ont accompagnée, fait remarquer l’auteur de l’ «Histoire populaire » de l’année soixante-deux. Mais on connaît encore très mal l’expérience des habitants du pays qui y restent alors’’.

En Algérie, la production livresque et éditoriale a été dominée par ce que Malika Rahal qualifie de ‘’récit de la déploration’’, narratif mémoriel selon lequel l’Algérie indépendante a raté le virage à cette date. Ce récit a rythmé la profusion d’articles et d’interviews publiés par la presse tout au long de ces trente dernières années.

Le récit de la déploration a également imprimé nombre de mémoires et de témoignages d’acteurs. Exemples parmi d’autres : « L’indépendance confisquée » de Ferhat Abbas (Flammarion, Paris 1984), « La crise de 1962 : l’Algérie à l’indépendance » de Benyoucef Benkhedda (Dahlab, Alger 1997), « L’été de la discorde : Algérie 1962 » de Ali Haroun (L’Harmattan, Paris – Casbah, Alger 1999).

Dans l’imaginaire du plus grand nombre, tout se passe comme si « Soixante-deux » ne peut échapper au récit du ‘’virage raté’’ et le récit de la déploration. L’histoire a croisé ce sentiment ambiant. ‘’Ces dernières années, lorsque j’annonçais à des témoins potentiels ou à des collègues que je travaillais sur l’« année 1962 », nombre d’entre eux penchaient la tête d’un air peiné car j’allais m’affronter à ce mauvais départ ; d’autres se réjouissaient que je contribue à « régler » la crise et à en révéler les secrets pour apurer le présent’’.

L’histoire ‘’la mieux connue’’ de l’année 1962, est ‘’principalement institutionnelle et politique’’. Centrée sur la crise de l’été 1962 et les luttes fratricides, cette histoire politique ‘’a servi largement de soubassement à un récit – répandu ultérieurement – de la déploration de 1962’’. Les trois moments allant de mars à septembre 1962 — le cessez-le-feu, l’indépendance, la proclamation de la République –et ‘’l’histoire politique qu’ils dessinent cache des expériences vécues’’. Malika Rahal raconte cette ‘’histoire populaire’’ au moyen d’une enquête tous azimuts. Un grand travail de terrain qui a mobilisé des matériaux nombreux et multiformes : témoignages, autobiographies, photographies et films, chansons et poèmes.

Approche digne d’intérêt sur le terrain du savoir, « Algérie 1962. Une histoire populaire » lève le voile sur les expériences ‘’du quart de l’ancienne population colonisée qui vivait dans des camps de concentration de population dont les portes s’ouvrent à partir du cessez-le-feu ; celles des quelque 300 000 réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie qui rentrent, en mai et juin 1962, au cours d’une opération humanitaire de grande ampleur, en franchissant les frontières minées’’.

Et que dire des autres expériences, aussi nombreuses que significatives de cette histoire populaire. ‘’(…) Nous ignorons encore presque tous des modalités de la démobilisation de l’ALN ou de la recherche des disparus à partir du cessez-le-feu, pointe l’historienne. Même les festivités de l’Indépendance, pourtant photographiées, filmées et racontées par de nombreux témoins, demeurent mal connues, de même que les expériences des combattants algériens liées à la sortie de guerre, phénomène très étudié dans d’autres contextes’’.

L’importance réside dans cette volonté clairement affichée par l’auteure au plus fort de sa préparation en vue de la soutenance de l’habilitation à diriger des recherches : ‘’restituer la façon dont la période a été vécue par cette majorité (…) faire réémerger la richesse des expériences occultées’’ et, surtout, ‘’faire resurgir l’« extraordinaire de l’événement »’’.

Depuis son entrée, résolument ambitieuse, dans le monde de la recherche académique, Malika Rahal a dévoré pour les besoins de ses travaux une masse de ressources bibliographiques et interviewé énormément de monde. Cela lui a permis de prendre la mesure de la ‘’puissance’’ du récit de la déploration et, chose lacunaire, la connaissance de l’évènement de 1962 ‘’par ses marges’’.

L’occultation de 1962

Les effets ont été dommageables pour une connaissance exhaustive de la période. ‘’Il résulte l’impression que la majorité des habitants du pays – ceux qui sont restés en 1962 – sont absents de leur propre histoire au moment où ils atteignent l’indépendance par la naissance d’un État algérien nouveau’’. En 2012, à l’occasion des célébrations du cinquantenaire de l’Indépendance, rappelle Malika Rahal, ‘’cette occultation de 1962 fut nettement soulignée’’.

Les commémorations officielles et les programmes télévisés produits en grand nombre pour la circonstance ‘’évoquaient plus volontiers une guerre d’indépendance vue à travers le prisme de l’entrée en guerre, le 1er novembre 1954. « Cinquante-quatre » et le « déclenchement » de la guerre de libération masquaient « Soixante-deux » et l’« Indépendance » (…) À Oran, un colloque intitulé « 1962. Un monde » montrait le rayonnement mondial de l’événement [19] , mais ne disait presque rien du « Soixante-deux » algérien’’.

Mis en valeur au moyen d’une couverture aux allures de ‘’bonheur’’ – des Algériens heureux célébrant à Bab-El-Oued — la Liberté à bord d’un camion –, « Algérie 1962. Une histoire populaire » est un livre qui fera date. Il est ‘’né de la frustration d’alors, de la nécessité de plonger aux racines de l’événement, dans les expériences des gens ordinaires, ou exceptionnellement normaux et du désir de proposer une histoire des gens en 1962’’. En somme ‘’l’évidence du peuple’’, explique l’historienne.

‘’L’« histoire des gens » est l’une des traductions possibles de la People’s history, une approche de l’histoire qui s’est développée depuis 1980 avec l’Histoire populaire des États-Unis de l’historien étatsunien Howard Zinn (1922-2010), une histoire du pays par les minorités et les classes populaires’’.

Ratissant large, Malika Rahal a emprunté volontiers à la People’s history et au courant des Subaltern Studies qui a fait de la notion de subalterne ‘’un concept clé de l’étude des situations coloniales et un outil pour faire enfin entendre les voix des populations soumises à l’hégémonie coloniale’’. Elle s’en est servie. Le résultat est à la hauteur des espérances de tous ceux, légion, désireux de revivre 1962 « kima Soixante-deux » et non par les marges et le récit de la déploration.

Des approches de la People’s history et des Subaltern Studies, le livre de Malika Rahal s’est livré à un sacré effort. Un effort ‘’pour recouvrer les voix que l’on entend rarement, celles de personnes de milieux modestes, de personnes analphabètes, des femmes et, de façon plus générale, de ceux qui émergent de la domination coloniale en 1962, afin d’approcher la façon dont ils et elles ont vécu l’avènement de l’indépendance’’.

(1) « Mille histoires diraient la mienne ». Editions de l’EHESS, Paris 2025

(2) « Algérie 1962. Une histoire populaire ». La Découverte (Paris), Barzakh (Alger). 2022

The post « Kima Soixante-deux » : Aux origines de ‘’l’extraordinaire de l’évènement’’ appeared first on Le Jeune Indépendant.