De l’avion en papier au premier vol à Wuhan: ‘’C’est en Chine que nous avons commencé à voler sur MiG-17’’

Le manuscrit se prêterait volontiers à un scénario adapté au cinéma. Récit d’un maquisard de la guerre de libération nationale qui a été parmi les fondateurs de l’Armée de l’air de l’Algérie indépendante, l’opus comporte une anecdote succulente. Tranche autobiographique digne d’une ‘’cerise sur le synopsis’’, la singulière anecdote commence à la fin de la […] The post De l’avion en papier au premier vol à Wuhan: ‘’C’est en Chine que nous avons commencé à voler sur MiG-17’’ appeared first on Le Jeune Indépendant.

Le manuscrit se prêterait volontiers à un scénario adapté au cinéma. Récit d’un maquisard de la guerre de libération nationale qui a été parmi les fondateurs de l’Armée de l’air de l’Algérie indépendante, l’opus comporte une anecdote succulente.

Tranche autobiographique digne d’une ‘’cerise sur le synopsis’’, la singulière anecdote commence à la fin de la page 27 et devient plus captivante à la page suivante. Mohand-Tahar Bouzeghoub l’a vécue à l’heure des jeux d’enfants, ce passe-temps ‘’insouciance’’ à la portée des plus modestes dans l’Algérie de l’après mai 1945 qui chemine vers la Révolution.

Quand, voilà quatre ans, il s’est décidé à raconter ses souvenirs de maquisard au journaliste Mustapha Aït Mouhoub (1), l’histoire a ressurgi avec une accroche de nature à tenir en haleine le lecteur. Nous sommes au soir des années quarante à Ilmayene, village perché à un millier de mètres d’altitude, au confluent de quatre balcons naturels : au Sud, la chaîne des Bibans ; au Sud-ouest, les monts des Babors ; à l’Est, la montagne Azro Iflane ; et, un peu plus loin, à l’Ouest, les monts du Djurdjura.

Ici, sous ces latitudes enclavées, la résistance du cheikh El Mokrani et d’El Haddad et la révolution ont érigé – entre 1871 et 1962 — un bastion de lutte résolument combatif. Orphelin de son père avant son deuxième printemps, Mohand-Tahar Bouzeghoub partage son temps entre l’école française, l’école coranique, les champs, et la maison familiale où il poussé son premier cri le 2 février 1937.

Aux ‘’jeux d’enfants’’, les bambins rivalisent de spécialités. ‘’Benhalla Abdellaâli, le plus ancien élève de notre école, avait le don de fabriquer des avions en papier qu’il troquait contre d’autres produits avec ses camarades’’. Abdellaâli et Mohand-Tahar empruntent souvent ensemble le chemin de l’école. Un jour, Abdellaâli lui propose une ‘’affaire’’ pour le moins atypique : échanger un avion contre un morceau de chocolat. ‘’J’ai vite accepté et effectué la transaction. J’avais de l’attrait et de la passion pour ce jouet’’.

Avant de rejoindre les classes, les deux copains ont l’habitude de s’offrir une pause à Thala Thajdhit, la nouvelle source. Là où, pas loin de l’école, ils se désaltèrent et se rafraichissent par temps de canicule. Mohand-Tahar rembobine : ‘’Je jette l’aéroplane en papier qui flotte très haut, moment qui provoque mon émerveillement. Il finit cependant sa chute dans le bassin emporté par les eaux. Aussitôt et sans la moindre hésitation, Abdellaâli avale, goulûment et avec impétuosité, son morceau de chocolat de peur de me voir changer d’avis !’’.

Le troc est ‘’bien sûr à l’avantage’’ de Abdellaâli. Sur le moment, loin de regretter, le ‘’pilote’’ en herbe à bord de l’avion en papier éprouve un ‘’intense plaisir à vivre cette scène’’. Un vécu qui ‘’allait avoir d’une certaine manière une suite dans ma vie d’adulte’’.

Et pour cause ! ‘’Grâce à l’Armée de libération nationale (ALN), je suis devenu pilote de guerre. Longtemps après ma formation, j’ai croisé devant l’école du village mon ami d’enfance Abdelaâli. Je lui ai donné de mes nouvelles et lui ai avoué qu’il avait indirectement participé dans le choix de mon métier. Je lui ai alors rappelé l’épisode de la rivière et du chocolat. Amusé, il rétorqua en riant : « Mohand-Tahar, tu dois m’en remercier ! C’est moi qui a donc auguré ton avenir d’aviateur ».

Sous les cieux de l’Empire du milieu

La vie d’aviateur ne va pas tarder à rattraper le bambin-pilote dont l’aéronef en papier a perdu de l’altitude au-dessus des Bibans avant de terminer son vol dans une clairière. Ça sera dans quelques petites années sous les cieux de l’Empire du Milieu. En attendant, l’écolier prend la mesure de l’injustice coloniale sous toutes ses facettes. ‘’Bon élève capable, de l’avis de ses enseignants, de réussir’’, Mohand-Tahar quitte l’école, victime d’une exclusion arbitraire de l’examen du Certificat d’études primaires.

Le jour de l’épreuve, débordant d’enthousiasme, il se rend au lieu d’où, à bord d’un camion, les candidats doivent rejoindre Medjana, village abritant le centre des examens. ‘’Mon nom était inscrit à la tête de la liste tenue par un enseignant qui faisait l’appel. Une fois tous les candidats montés, on m’intime l’ordre de descendre du camion, au grand étonnement de mes camarades (…) Je venais de subir l’arbitraire d’un système injuste et abjecte qui punissait et refusait l’accès au savoir à un enfant pour la simple raison de son appartenance à une famille de militants nationalistes’’.

Dépourvu de soutien financier, l’adolescent réalise, résigné, que le temps des études dans le cycle de l’école française a vécu. Changement de cap. ‘’Le hasard a été encore une fois du côté de mon grand-père – Mohamed Mokhtar –, qui ne cachait pas son désir de me voir intégrer une zaouia afin d’apprendre la langue arabe et approfondir mes connaissances en matière du culte musulman’’.

Il rejoint la chaire du cheikh Tahar Ait-Aldjet dans la zaouia du cheikh Yahia El Aydali à Tamorka à la lisière d’Akbou. ‘’Cette zaouia était mon ultime refuge, deux ans durant, après mon exclusion de l’école française’’.

Pendant cette période marquée par la « « félonie des suppôts de la colonisation’’, le jeune Mohand-Tahar est dans le viseur du bachagha Ben Ali Chérif et du caïd Smati Boulanouar. Entre deux activités au sein de la zaouia, Mohand-Tahar encadre à sa manière des villageois plus jeunes que lui en leur apprenant des chants patriotiques ‘’afin de les sensibiliser à la question nationale’’.

Les deux hiérarques musulmans de l’administration coloniale ne l’entendent pas de cette oreille. Le bachagha le convoque dans ce bureau à Aghrib. C’est dans ce contexte tendu et non dénué de risques que cheikh Djemaa — disciple du cheikh Tahar Aït Aldjet et militant actif de la cellule PPA d’Ilmayène — lui suggère de poursuivre ses études à la Zitouna. Les étudiants algériens qui rallient l’établissement de la médina de Tunis sont issus ‘’en majorité’’ de la zaouia de cheikh Yahia El Aydali et de l’Institut Ben Badis de Constantine.

C’est à Tunis à l’issue de la première année d’études que Mohand-Tahar Bouzeghoub rallie les rangs de la Révolution. Son irruption s’opère par le biais de Ahmed Larbes, un de ses intimes parmi son cercle d’amitié dans la capitale tunisienne.

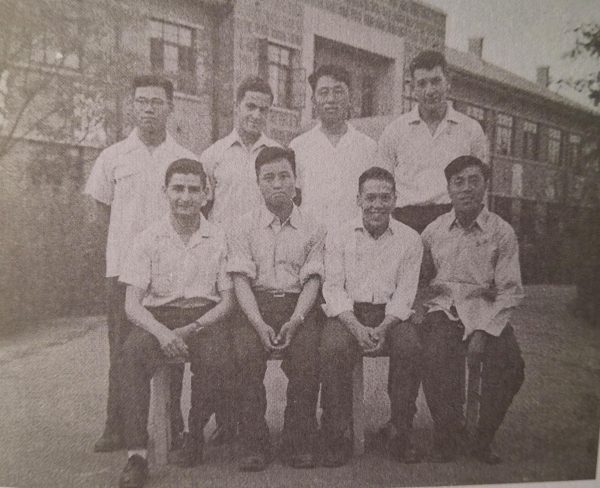

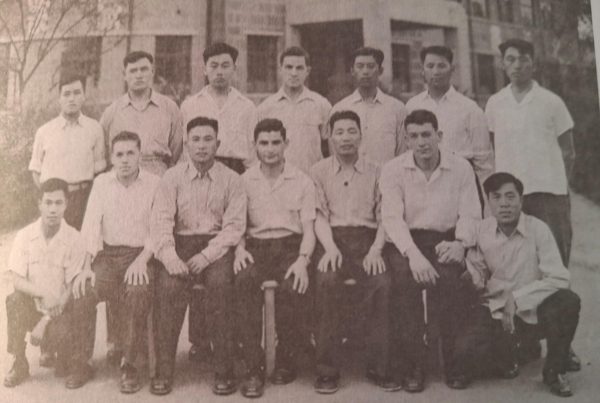

Stagiaires algériens avec leurs camarades chinois

Ahmed réside au quartier des étudiants à Bab M’nara. Un jour, à la faveur d’une de leurs flâneries du week-end tunisois, il informe Mohand-Tahar sous le sceau du secret et lève le voile sur sa vocation cachée : militant actif au sein d’une cellule du FLN-ALN sous la responsabilité de Chérif Abderrahmane. Ahmed Larbes enchaîne : ‘’Maintenant que je t’ai avoué et donné les raisons de mes fréquentes absences, aimerais-tu intégrer notre cellule et participer à la lutte pour l’indépendance de notre pays ?’’.

L’heure des Aures

Mohand-Tahar dit ‘’oui’’. Après une entrevue avec Chérif Abderrahmane en présence d’Ahmed Larbes, il prend la mesure de sa décision : ‘’Lorsque j’ai formulé ma demande d’adhésion, je ne savais pas que j’allais quitter mes études pour mettre pied dans un long et périlleux parcours qui me conduira aux Aurès, bastion de l’ALN’’. Chérif Abderrahmane, le chef de cellule, l’informe sur le champ de son intégration dans les rangs du FLN-ALN et dans la même cellule que celle de son ami Ahmed.

‘’Mon engagement allait connaître une évolution rapide. Après mon intégration à la cellule de Si Abderrahmane, je rencontre Djamel Guenane, étudiant et activiste de l’action armée de l’ALN. C’est lui qui m’enrôle dans un réseau d’armement de l’ALN. Je l’accompagnais dans ses incessantes pérégrinations à Tunis et ses environs auprès des familles algériennes qui nous procuraient l’arsenal parfois rudimentaire mais nécessaire à la lutte armée’’.

A la mi-avril 1956, traduisant sa volonté à l’épreuve des faits, il traverse les frontières. Le voici ‘’de retour au pays en maquisard’’ pour une ‘’autre destinée, plus exaltante dans mon esprit’’. Destination, la région de Mustapha Ben Boulaïd. A ce moment-là, la nouvelle recrue de la Révolution n’a ‘’aucune idée des difficultés du maquis ni des conditions d’une guerre asymétrique opposant des partisans en armes à la quatrième puissance militaire du monde’’.

De Djebel El Onk dans la région de Tébessa aux Aurès, Mohand-Tahar et les compagnons en route vers le maquis parcourent pendant plusieurs jours un vaste territoire. La marche se fait au rythme des vols de reconnaissance, des alertes et dans la peur permanente d’être repérés et d’être ‘’dans l’obligation d’affronter sans préparation des troupes de l’armée coloniale’’.

Djebel Guern El Kebch, dans le cœur des Nememchas, Djebel Labyadh, ‘’l’un des antres les plus imprenables de l’ALN’’, El Djorf, théâtre de la grande bataille éponyme qui a marqué les moudjahidines et les habitants de la région les 21 et 22 septembre 1955, Djebel Ergou, Djebel Boutaleb, lieu de transit entre les wilayas I, III et III, Stah Guentis, Oum Lakmakem, Oued El Bordj, Alinas, Khenchla, Oued Laarab, etc.

Des noms de lieux-dits qui ne disent pas beaucoup à ceux qui ne connaissent pas la géographie de la région. Mais, au miroir de la glorieuse lutte de libération nationale, ils résonnent comme autant de jalons de Novembre 1954 ! La marche de Mohand-Tahar Bouzeghoub et ses compagnons vers le front dessine la cartographie de bastion révolutionnaire au pluriel.

Secrétaire d’Abbas Laghrour

‘’Témoignage éclairé’’ sur des épisodes saisissants vécus par l’auteur, les Mémoires de Mohand-Tahar Bouzeghoub constituent un matériau précieux pour les historiens. Depuis une trentaine d’années, les maquisards ont ‘’changé de fusil d’épaule’’ au soir de leur vie en se mettant à l’écriture. Les catalogues des éditeurs nationaux – « Casbah », « Chihah », « Barzakh », «ANEP Editions », « ENAG », « Koukou », « Dahlab », etc – et français en témoignent.

La période qu’il a passée dans les Aurès comme secrétaire de Abbas Laghrour au cœur de la wilaya I et les missions – nombreuses et importantes – auxquelles il a été assigné par la direction de la Révolution en font un ‘’témoin précieux’’ sur une période cruciale de l’histoire de la révolution dans les Aurès après la mort au combat de Mustapha Ben Boulaïd. En mai 1957, alors qu’il se trouvait à Tunis dans les cadre d’une de ses missions autour de la situation de la wilaya I, Mohand-Tahar Bouzeghoub est appelé à une autre mission. Féconde et salutaire, celle-là, la mission l’assigne à une formation de pilote.

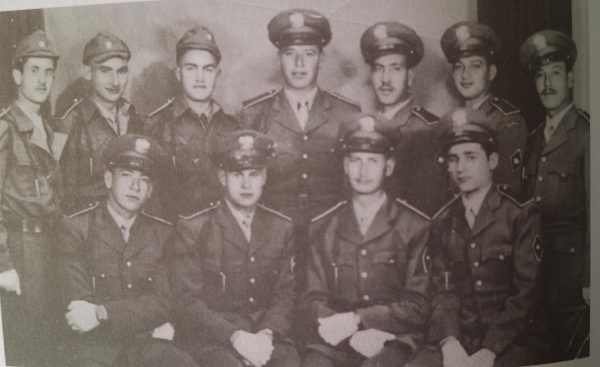

La décision a été prise par la direction de la Révolution, désireuse, ce faisant, d’anticiper l’avenir et de ‘’préparer les futurs cadres de l’Algérie indépendante’’. Après un passage par Le Caire, l’ex étudiant de la Zitouna arrive à Damas d’où il sera affecté à Alep pour une formation à l’académie d’aviation. Il y suit le cycle en compagnie de Yahia Rahal, Lounes Boudaoud, Ismaïl Ouyahia, Mostapha Doubabi, Kamel Chikhi et Azeddine Mellah. Ça sera la première promotion d’aviation dans l’histoire de l’Algérie.

‘’En fait, avant d’être inscrit sur la liste des candidats pour une formation militaire à Alep, le responsable du FLN à Damas, Abdelhamid Mehri, m’a reçu dans son bureau. Il s’est obstiné à m’orienter vers des études universitaires et a voulu me faire revenir sur ma décision. Son argument est que j’étais jeune et que je serais utile au pays si je faisais des études universitaires (…) J’ai quitté son bureau déçu, tourmenté et sans savoir quoi faire. Je ne saisissais pas l’intention de Mehri et son souhait de m’imposer des études universitaires. Mes camarades se préparaient pour aller à Alep et moi, j’étais désarçonné et à la recherche d’une solution. Mais la chance allait me sourire’’, dit-il, allusion à la présence, au même moment, d’Abane Ramdane dans la capitale syrienne.

‘’Convaincu qu’en toute logique qu’il allait rendre visite à Mehri, je me suis alors précipité au bureau du FLN. Sans trop attendre, j’ai aperçu Abane franchissant le seuil du bureau. Je l’ai vite accosté pour lui exprimer mon inquiétude. Il m’a invité, lui aussi, à réfléchir encore sur les avantages d’intégrer une université. En sentant ma persévérance, il s’est retourné vers Mehri pour lui demander de me laisser réaliser mon vœu et de rejoindre le groupe partant à l’Ecole de formation des officiers de réserve d’Alep’’.

L’arrivée à Pékin

Une formation de base et deux années plus tard, Mohand-Tahar et les ‘’aviateurs’’ en devenir avaient rendez-vous avec une formation plus poussée : poursuivre le cursus de base et, surtout, apprendre à piloter. Or, les Syriens n’avaient pas encore acquis des avions d’entraînement.

Faute de pouvoir accomplir la troisième année en URSS et en Egypte (les Egyptiens exigeaient, entre autres conditions dilatoires, de les soumettre à un nouvel examen d’admission), les stagiaires ont fini par voir leur rêve exaucé. ‘La solution est venue de Krim Belkacem. Avisé par le commandant Rebahi Nouar – responsable de la formation –, il a réussi à nous trouver des places en Chine’’.

Yahia Rahal, Lounes Boudaoud, Ismaïl Ouyahia, Mostapha Doubabi, Kamel Chikhi, Azeddine Mellah et Mohand-Tahar Bouzeghoub rallieront Pékin en compagnie d’un ‘’pilote confirmé’’ : Saïd Aït Messaoudène qui avait déserté l’Armée française pour rejoindre l’ALN en Tunisie. Autre bénéficiaire du stage chinois, Belkacem Moussouni, futur officier supérieur de l’Armée de l’air algérienne.

Les premiers pilotes de l’ANP

‘’Nous sommes arrivés à Pékin en décembre 1959. Le groupe est scindé en deux. Les élèves-officiers en aviation de chasse, dont je faisais partie, sont orientés vers l’académie de Wuhan’’. Ils sont quatre pilotes (Aït Messaoudène, Rabah Chellah, Yahia Rahal et Bouzeghoub) et cinq techniciens. Envoyée à Kharbin (nord), la seconde équipe – des spécialistes des bombardiers – est composée de trois pilotes (Boudaoud, Doubabi et Ouyahia) et deux techniciens. ‘’A Wuhan, chaque élève algérien est encadré par un pilote chinois qui a fait ses preuves en ayant participé à la Guerre de Corée.

Les encadreurs n’ont pas lésiné sur les moyens pour nous transmettre leur expérience et savoir-faire. La Chine était soucieuse de nous dispenser une formation de qualité et nous préparer aux conditions presque identique d’une guerre réelle’’.

Ce stage a coïncidé avec la visite en Chine d’une délégation du GPRA conduite par Krim Belkacem et composée de Abdelhafid Boussouf, Ahmed Francis, Saad Dahlab, Ali Ben Abdelmoumene et Me Mebrouk Belhocine. A leur arrivée à Wuhan, Krim et la délégation algérienne ont été salués ‘’par un vol de bienvenue d’un appareil piloté par Aït Messaoudène et son coéquipier chinois’’.

Les stagiaires quittent la Chine en 1960 à l’issue d’une formation ‘’vraiment bénéfique, de qualité et solide’’. ‘’Nous avons eu droit au même traitement que les élèves-officiers chinois. Notre séjour s’est déroulé dans de bonnes conditions. C’est dans cette base que nous avons commencé à voler sur MiG-17’’. A l’indépendance, le bambin d’Ilmayène qui raffolait d’avion en papier a été au rang des fondateurs de l’Armée de l’air algérienne.

(1) Lt-colonel Mohand-Tahar Bouzeghoub : « Des sentiers aux cieux de la liberté”. Mémoires d’un pilote de chasse. Editions Rafar, Alger 2024

The post De l’avion en papier au premier vol à Wuhan: ‘’C’est en Chine que nous avons commencé à voler sur MiG-17’’ appeared first on Le Jeune Indépendant.