Une palme d’or le vendredi 23 mai 1975, un départ le vendredi 23 mai 2025: Hamina, de la Hodna à Cannes

Cinéaste de talent aux yeux exigeants de la critique internationale, Mohamed Lakhdar-Hamina était aussi un lecteur vorace, un bouquineur qui aimait faire le tour des librairies et rendre visite aux bouquinistes. Des livres, il en a dévorés dans sa vie, désireux, ce faisant, de nourrir sa curiosité de scénariste et de réalisateur dans l’âme. Des […] The post Une palme d’or le vendredi 23 mai 1975, un départ le vendredi 23 mai 2025: Hamina, de la Hodna à Cannes appeared first on Le Jeune Indépendant.

Cinéaste de talent aux yeux exigeants de la critique internationale, Mohamed Lakhdar-Hamina était aussi un lecteur vorace, un bouquineur qui aimait faire le tour des librairies et rendre visite aux bouquinistes. Des livres, il en a dévorés dans sa vie, désireux, ce faisant, de nourrir sa curiosité de scénariste et de réalisateur dans l’âme. Des romans aux essais et des biographies aux documents, il a brassé une multitude de titres, histoire d’enrichir son background et d’y trouver matière à inspiration.

Deux ‘’titres’’ manquent à sa bibliothèque et pour cause ! Ils n’ont pas encore été écrits, encore moins publiés : « Chronique de l’Algérie qui gagne » et « Ces hasards qui jalonnent l’Histoire ». L’enfant de M’sila, qui nous a quittés, vendredi, à l’âge de 91 ans, appartiendra – pour la postérité – à cette galerie des ‘’meilleurs d’entre nous’’. Une large cuvée de noms de personnes physiques et morales auxquelles l’Algérie doit visibilité et rayonnement planétaires.

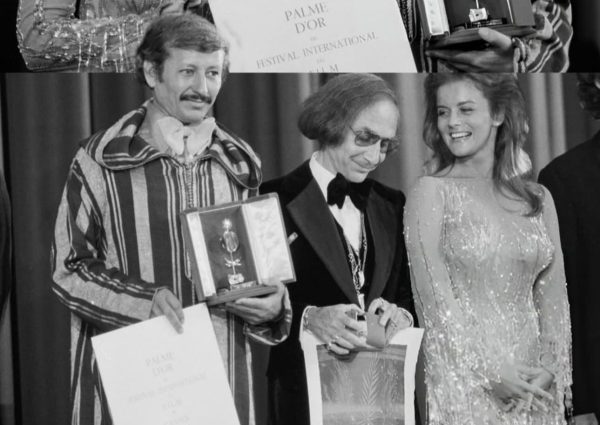

Hasard du calendrier, coïncidence parmi d’autres dont raffolent les amateurs d’éphémérides, Mohamed Lakhdar-Hamina a tiré sa révérence un vendredi 23 mai de l’an 2025. Le cinéaste à succès a ‘’joué’’ son générique de fin cinquante ans – jour pour jour – après avoir glané avec brio et une reconnaissance unanime la « Palme d’Or » (son appellation depuis 1955), la plus prisée des récompenses internationales du cinéma. C’était un 23 mai de l’an 1975 et c’était également un vendredi.

Jalon au rang de tant d’autres à l’actif de cette ‘’Algérie qui gagne’’, la consécration planétaire de « Chronique des années de braise » est un épisode constitutif de la fierté nationale. C’est un ‘’moment bonheur’’ que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. ‘’Le cinéma algérien en ce temps-là’’, serait tentés d’ajouter ces Algériens aux profils résolument éclectiques qui, entre deux sorties ‘’cinoche’’, alternaient leur temps musical entre Aznavour, El Anka, Ahmed Wahby, les Beatles, Abdelhalim Hafez, Brel and Co.

Un cinéaste visonnaire

Au grand dam de ce que le pays compte comme cinéphiles – et ils sont légion sous ces cieux et au sein de la diaspora –, l’Algérie de Rouiched, de Mohamed Zinet, de Hacène Laskri et autres Mohamed Bouamari ne possède pas de musée thématique dédié au Septième art du cru. Précisément, la Cinémathèque algérienne a vocation à jouer ce rôle de protecteur de la mémoire cinématographique nationale ; un rôle voulu par le regretté Mahieddine Moussaoui – son fondateur en janvier 1965 – et Boudjemaâ Karèche qui l’a dirigée de 1978 à 2003 en s’efforçant, malgré les écueils, de marcher dans le sillage du fondateur. Mais leur ambition commune n’a pas survécu à leurs départs du 26, rue Larbi Ben M’hidi.

Pour tout ‘’musée’’ et pour tout espace mémoriel, les moins de 50 ans, ceux qui n’ont pas connu ni entendu parler de Mohamed Lakhdar-Hamina et de son couronnement par le must de ses pairs internationaux, n’ont que la Toile et ses différents moteurs de recherche pour faire la connaissance de l’Algérien qui a gagné à Cannes. Une fois renseignés le nom de Lakhdar-Hamina et le nom de la fiction historique tournée entre les Hauts-Plateaux et l’Atlas saharien, une somme de pages s’affiche.

A tout seigneur, tout honneur un album photos signées « Getty Images », agence de photographie et banque d’images créée en 1995. A coup d’acquisitions, cette boîte américaine a mis la main sur plusieurs fonds dont ceux du ‘’podium’’ de la XXVIIIe édition du Festival de Cannes. Salutaire pour la mémoire du cinéma algérien. Pas moins d’une dizaine de clichés en ‘’noir et blanc’’ – tous non libres de droits – restituent l’instant du triomphe. Séquence atypique au regard du décor et des mises en scène habituels de la Croisette, le look de Lakhdar-Hamina contraste avec l’allure des autres figurants ‘’VIP’’ de la cérémonie protocolaire. Une fois n’est pas coutume, le ‘’podium’’ de la Croisette s’autorise une ‘’petite entorse’’ au rituel. Le lauréat de la XXVIIIe Palme d’Or vient chercher sa distinction non pas en smoking de rigueur en ces murs mais – contre toute attente — dans un habillement inhabituel pour les hommes de Cannes.

El Hodna dans le cœur

L’instant n’échappe pas aux regards des envoyés spéciaux de la presse internationale. Plus tard dans la soirée, à l’heure de ‘’câbler’’ leurs rédactions, nombre d’entre-deux ‘’émailleront’’ leurs articles d’une quinzaine de mots : le lauréat de la Palme d’Or a troqué le sacro-saint costard pour une djellaba.

Oulad Naïl dans le cœur

Visiblement, ce choix vestimentaire n’est pas neutre. Le réalisateur algérien est allé chercher le trophée du prestigieux festival de la Côte d’Azur, les yeux rivés sur son Hodna natal et le cœur avec les siens, Oulad Naïl et les Algériens. Entouré de l’actrice et chanteuse américaine Anne-Margret, de l’acteur italien Vittorio Gassman et du réalisateur et acteur allemand Werner Herzog, l’heureux élu tient affectueusement d’une main la Palme d’Or, de l’autre le diplôme. Sobre et serein, il esquisse un léger sourire pour les besoins des cameramen et photographes. L’un d’eux, Gilbert Tourte, figure de proue de l’illustre agence GAMMA – une moisson de Festivals de Cannes et d’ailleurs au compteur – ne résiste pas à l’envie d’appuyer sur le bouton déclencheur de son appareil photo.

Habitué à l’exercice à force d’éditions, il s’en donne à cœur joie. Et s’attache à glaner le maximum de clichés possible. La nationalité du 28e lauréat de la Croisette le vaut bien ! Au miroir du Palmarès de la Croisette, c’est une sacrée première. Le cinéaste à la djellaba est, en effet, le premier réalisateur arabe et africain à se lever heureux — et sur fond d’applaudissements nourris — à la prononciation de son nom et du titre de son œuvre par le président du jury.

En ce printemps 1975, qui marque – depuis le 30 avril – la fin de la guerre du Vietnam, le président du jury de la ‘’compétition officielle’’ se trouve être une présidente : l’immense cinéaste et chanteuse française Jeanne Moreau (1928-2017). Elle n’était pas la première femme à présider le jury de Cannes mais elle est, au jour d’aujourd’hui, — et hormis la première décennie – la seule à l’avoir dirigé à deux reprises : 1975 et 1995.

Acteur percutant

C’est dire ! C’est la preuve que Lakhdar-Hamina a gagné sa Palme d’Or en gagnant les faveurs d’un panel dirigé par une comédienne, une artiste et une cinéaste à l’aura et au professionnalisme mondialement connu. ‘’Cerise sur la Palme’’, le M’sili a reçu le trophée le plus prisé par les professionnels du cinéma des mains de Jeanne Moreau. Quelle valeur ajoutée au crédit de l’’’élection’’ de « Chronique des années de braise », quelle dose de légitimité au bénéfice de ‘’MLH’’ !

L’actrice aux 130 films – un indicateur ayant valeur de référence absolue – a ‘’adoré’’ le film ‘’au premier visionnage’’, avoue-t-elle paraphrasé par l’un des envoyés spéciaux. Rituel protocolaire et rituel organisationnel obligent, Mohamed Lakhdar-Hamina est invité à dire quelques mots après avoir reçu le trophée.

Après avoir remercié l’assistance, les organisateurs et les membres du jury, l’Algérien se contente d’un « c’est une victoire que je partage avec le peuple algérien ». Un smig sémantique mais qui vaut son pesant d’or sur fond de commémoration du 30e anniversaire des manifestations du 8 mai 1945 et leur répression sanglante par les forces du général Duval et les milices du sous-préfet de Guelma, André Achiary.

Quelques mois plus tard, dans une interview pour le magazine « Pour le cinéma » — diffusé le 19 octobre 1975 sur ‘’Télévision française 1’’ (ancêtre de TF1) —, le réalisateur de « Chronique des années de braise » dira, entre autres, en commentant les effets ultérieurs de son œuvre et de son succès à l’international : ‘’Pour les jeunes qui n’ont pas connu cette époque (1938-1954, ndlr), ça va les aider à comprendre certaines choses’’. Une de ces ‘’certaines choses’’ — les Algériens qui ont combattu pour la France sur le front anti-nazisme que la France coloniale ‘’remerciera’’ en mai 1945 à Sétif, Guelma, Kherrata, rue d’Isly (Alger) et ailleurs — sera au cœur de l’actualité du Festival cannois trente-et-un ans plus tard (« Indigènes » de Rachid Bouchareb).

Que dit Jean de Baroncelli ?

Au soir de 1975, Lakhdar-Hamina profite de l’opportunité d’un évènement thématique pour souligner à trait fort le regard qu’il porte à postériori sur la plus belle de ses œuvres, une œuvre chère à son cœur : ‘’ce film, dont le récit commence en 1939 et se termine le 11 novembre 1954, n’a pas la prétention de raconter toute l’histoire de l’Algérie. A travers des repères historiques, il essaie d’expliquer que le 1er novembre 1954 (date du déclenchement de la révolution algérienne) n’est pas un accident de l’histoire, mais l’aboutissement d’un long trajet entrepris par le peuple algérien’’.

Avant ce vendredi 23 mai 1975 et son ‘’misk el khitam’’ – son dénouement heureux – au crédit du cinéma algérien, tout se passait comme si « Chronique des années de braise » était fondé à concourir, résolument ambitieux, pour le sacre et avait bien des arguments à faire valoir.

Des signes avant-coureurs le laissaient présager. Qu’on en juge : le 15 mai, soit neuf jours avant l’annonce tant attendue du verdict, un critique cinéma internationalement connu accréditait cette hypothèse. Jean de Baroncelli – c’est de lui qu’il s’agit — faisant part de son ressenti dans le centre de presse érigé pour la circonstance. Ecrivain et critique de cinéma très sollicité par les rédactions, il avait été également membre du jury de plusieurs grands festivals internationaux : Berlin en 1957, Cannes à deux reprises (1958 et 1963) et Venise en 1961. Fils de cinéaste, il a même siégé au Conseil d’administration de la Croisette.

Une palme éternelle

Au septième jour de la XXVIIe édition, le quotidien Le Monde lui demande de visiter ‘’Cannes 1975’’ par la fenêtre du ‘’cinéma politique’’ (c’est le titre de sa critique). Au sortir d’une ‘’projection presse’’ du long métrage de l’ONCIC, Jean de Baroncelli (1914-1998) ne cache pas son admiration.

Dès les premières lignes du papier qu’il s’apprête à ‘’câbler’’ à la rue des Italiens – siège historique du Monde –, le critique salue à coups de mots forts la ‘’vaste fresque que trace Mohammed Lakhdar-Hamina’’ dans sa Chronique. Une fresque, écrit-il, qui relate « à plat », plus comme un chant que comme une épopée, le cheminement secret de l’histoire’’.

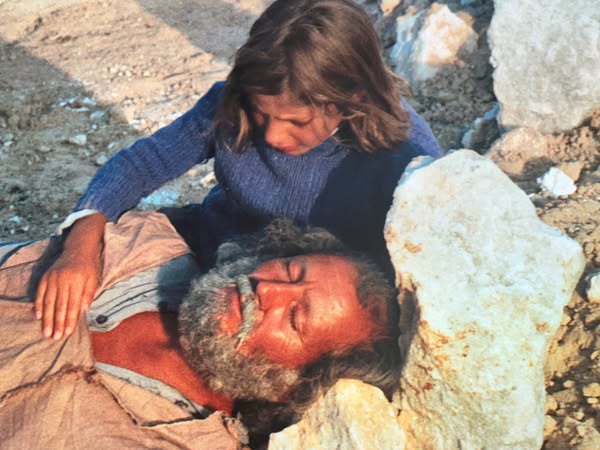

Et l’écrivain-critique d’enchainer, narratif : ‘’en fait, le film s’arrête le jour même où l’histoire se démasque, c’est-à-dire le jour où la révolte du peuple algérien devient révolution. Mais dans la geste qui précède, dans ce prélude à l’incendie, articulé autour de quelques événements significatifs (la sécheresse de 1939, la défaite de la France en 1940, une épidémie de typhus, les élections de 1947, l’organisation des premiers maquis), dans l’évocation des épreuves endurées par le personnage central, « héros » au destin à la fois symbolique et exemplaire, tout s’ordonne pour éclairer, expliquer, annoncer l’explosion de novembre 1954’’.

Jean de Baroncelli n’est pas historien, mais la critique qu’il destine au journal tient d’un narratif très usité par les historiens qui, de part et d’autre de la Méditerranée, ont ‘’labouré’’ les thématiques de la guerre coloniale. ‘’Au-delà de la multitude des faits rapportés, ce que l’auteur décrit est l’éveil d’une conscience populaire, la réaction socio-économique d’une paysannerie tenue dans la misère par la faute de quelques hommes, mais plus encore par celle du régime colonial.

C’est d’abord à ses compatriotes que Lakhdar Hamina s’adresse. Il le fait sous la forme la plus prosaïque possible. Parfois il a recours à l’imagerie simpliste ou au morceau de bravoure, mais jamais il ne verse dans le didactisme ou la démagogie. Le plus souvent son ton est celui du conteur familier. « Voilà pourquoi et comment vous avez voulu votre indépendance », semble-t-il dire aux siens. Le lyrisme de ce film est un lyrisme des profondeurs, l’élément poétique, prophétique, étant apporté par un vagabond que l’on croit fou, mais qui, en réalité, a la lucidité, la sagesse et le courage des âmes pures. Quels qu’aient été les sentiments individuels devant le drame algérien, on ne peut rester insensible au souffle puissant qui traverse ce film.

La critique vitriolée d’El Moudjahid

Un film dont certains détails sont discutables et dont la démarche est parfois un peu lourde, mais qui représente pour le jeune cinéma algérien un effort considérable’’, écrit le critique qui ‘’se félicite d’avoir vu à Cannes’’ la deuxième grande fiction de « MLH » après « Le Vent des Aurès ».

Cette critique à l’allure de ‘’vote’’ informel contraste curieusement avec une autre critique parue dans le supplément culturel du quotidien national El Moudjahid. Si le journal a salué dans l’édition daté du samedi 24 mai – et en première page — la Palme d’Or gagnée la veille, preuve s’il en est que notre pays est parvenu en quelques années (…) à avoir un cinéma national compétitif sur le plan international’’, le chroniqueur du supplément ne l’entend pas de cette oreille. Au matin du vendredi 23 mai – jour du verdict – le supplément cultuel publiait une critique signée ‘’Enncho’’. Sa teneur n’a pas échappé à la curiosité de Paul Balta, alors correspondant du Monde à Alger.

L’adieu à une légende

Loin de se faire prier, ce dernier se livre à une longue revue de presse. Sans lever le voile sur l’identité qui se cache derrière ce pseudonyme et sans dire s’il a visionné le film à Alger ou à Cannes, Paul Balta reprend de longs passages de cette critique qui, fait-il remarquer, ‘’descend en flèche’’ la fiction ‘’d’un triple point de vue sociologique, politique et idéologique’’.

El Moudjahid culturel reconnaît que ‘’le film est une réussite du point de vue esthétique’’ et contient des ‘’effets de style éblouissants’’. Pour autant, relève Paul Balta en paraphrasant le critique, ‘’Enncho’’ reproche à Mohamed Lakhdar-Hamina ‘’de donner l’impression que le principal ennemi du paysan n’était pas l’occupant colonialiste, mais l’élément naturel.

Dans la liste – fort longue – des griefs, Enncho s’étonne que le principal héros – un paysan algérien – soit campé par un acteur grec et que les événements du 8 mai 1945 soient à peine évoqués. Il ne comprend pas non plus pourquoi c’est un fou qui incarne le discours idéologique et estime que nombre de scènes n’ont pas seulement « un caractère défaitiste mais également réactionnaire ».

Le fond du procès est résumé dans cette phrase : le cinéaste « justifie une idéologie bourgeoise qui dévalorise la guerre juste et, par là même, il méprise et falsifie le rôle du peuple algérien ».

La critique du supplément culturel d’El Moudjahid ne pointe pas le seul « Chronique des années de braise » mais cible l’ensemble de l’œuvre du réalisateur à la date du printemps 1975. En poste à Alger depuis deux ans (1973), Paul Balta s’interroge – sans y répondre — sur la teneur de cette critique vitriolée qui résonne à contre-courant de la critique signée par Jean de Baroncelli. ‘’Enncho exprime-t-il une opinion personnelle ; reflète-t-il le sentiment de la majorité des cinéastes algériens, ou exprime-t-il un point de vue officieux au moment où le pouvoir donne une orientation plus radicale à certaines options, met plus nettement encore l’accent sur la révolution agraire et structure la jeunesse pour défendre « les acquis du socialisme » ?’’

The post Une palme d’or le vendredi 23 mai 1975, un départ le vendredi 23 mai 2025: Hamina, de la Hodna à Cannes appeared first on Le Jeune Indépendant.