Le 3 juillet 1962 : Les couleurs nationales flottent dans le ciel de Rocher-Noir

Le 23 octobre 1954, dans une de ses audaces dont ils avaient le secret, les six dirigeants de la Révolution, accomplissaient un acte que le récit national n’a pas suffisamment fait valoir. Venant de Pointe-Pescade (Raïs Hamidou) où ils venaient de tenir la réunion décisive, ils ont succombé à une suggestion de Didouche Mourad : se […] The post Le 3 juillet 1962 : Les couleurs nationales flottent dans le ciel de Rocher-Noir appeared first on Le Jeune Indépendant.

Le 23 octobre 1954, dans une de ses audaces dont ils avaient le secret, les six dirigeants de la Révolution, accomplissaient un acte que le récit national n’a pas suffisamment fait valoir. Venant de Pointe-Pescade (Raïs Hamidou) où ils venaient de tenir la réunion décisive, ils ont succombé à une suggestion de Didouche Mourad : se prendre en photo avant de se séparer et rejoindre, chacun son poste, pour l’instant fondateur de la Révolution.

Défi qui, à ce moment, n’osait pas dire son nom, ils ont été poser au photographe européen au cœur d’un îlot très surveillé : avenue de la Marne à Bab-El-Oued, à deux pas de la caserne Pélissier (actuel siège de la DGSN) et dans un quartier où résident fonctionnaires du gouvernement général et gradés de la DST et de la police des Renseignements généraux.

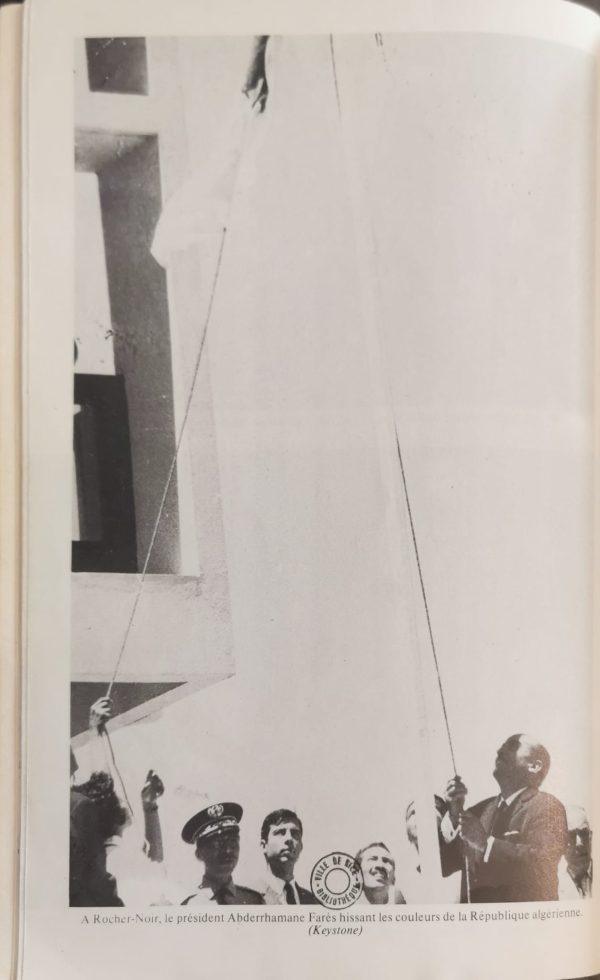

Ça sera ce que Le Jeune Indépendant n’hésite pas à qualifier de ‘’cliché fondateur de la Révolution’’. Il est à l’iconographie de la lutte armée ce que l’Appel du 1er novembre est aux textes fondamentaux de la Nation et la date du 1er novembre le jalon inaugural de l’acte d’émancipation national. Le 3 juillet 1962 vers 12h00 à Rocher-Noir, un autre cliché est capturé : le président de l’Exécutif provisoire hissant les couleurs algériens dans le ciel de l’Algérie indépendante depuis la matinée.

La qualité du cliché laisse à désirer. Nul besoin d’être un professionnel de la photographie pour s’en rendre compte au premier coup d’œil. Le cadrage est raté, le visuel réduit à sa plus simple expression esthétique, mais l’essentiel y est. Au grand bonheur de l’histoire et de la mémoire, le sujet, saisissant s’il en est, se donne à voir et nourrit la curiosité. Taillé dans un costume qui sied aux instants solennels, un homme, visiblement heureux, accomplit avec beaucoup d’envie l’ultime acte d’un exercice lourd de sens : élever un drapeau jusqu’au sommet du mât sous les yeux attentifs des présents à la cérémonie.

Raté, le cadrage ne permet pas d’emblée de reconnaître le drapeau qui prend de la hauteur. Mais on finit par le savoir au bout d’une poignée de secondes. C’est la légende qui, généreusement didactique, s’empresse de faire les présentations et situer le moment dans l’espace : ‘’A Rocher-Noir, le président Abderrahmane Farès hissant les couleurs de la République algérienne’’. Loin d’être banale, la photo restitue un moment glorieux du vécu de la nation. Preuve de sa portée historique, ce cliché s’est rappelé au souvenir du président de l’Exécutif provisoire à l’aube de 1982, année de commémoration du vingtième anniversaire de l’indépendance. A l’époque, Abderrahmane Farès (Akbou 1911-Zemmouri 1991) apportait les ultimes touches à son projet de mémoires politiques proposé aux éditions Plon (1).

Avant de prendre le chemin du 6e arrondissement – le quartier parisien dédié aux grandes maisons d’édition –, il avait rangé dans son cartable le manuscrit et – entre photos et fac-similés de coupures de presse — vingt-deux documents iconographiques pour les besoins d’un cahier-photos, un album de seize pages incrusté entre la page 64 et la page 65 du livre. Voulue à la fois par l’auteur et l’éditeur, cette matière visuelle ‘’scénarise’’ de manière synthétique le parcours d’un homme omniprésent dans les semaines de sortie de guerre et celles, heureuses, de la marche vers l’indépendance. Au plus fort de l’ultime round des négociations d’Evian, le premier notaire musulman et l’ancien président de l’Assemblée algérienne a été choisi pour présider l’Exécutif provisoire sur proposition du Gouvernement provisoire de la République algérienne et du gouvernement français.

La mission de Rocher-Noir (Boumerdes) est tout sauf une sinécure. En vertu des accords paraphés par Krim Belkacem côté algérien et par Louis Joxe, Robert Buron et Jean de Broglie côté français, Abderrahmane Farès et onze membres — huit algériens et trois français – sont chargés d’assurer la transition. Une période cruciale et une responsabilité collective extrêmement lourde entre le 21 mars 1962 – surlendemain de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu – et le 27 septembre 1962, date à laquelle le président Farès transmet à l’Assemblée nationale constituante les pouvoirs de l’Exécutif provisoire.

Si vingt-et-un documents iconographiques se partagent quinze pages à raison de deux visuels par page, un seul s’étale, attrayant, sur une page entière. C’est, on l’aura deviné, la photo qui met à l’honneur le président de l’Exécutif provisoire tout en bonheur, les yeux rivés vers le mât, hissant la bannière algérienne vers le ciel. Une mise en page sciemment voulue. La photo le vaut bien. A elle seule, elle couronne, en en résumant les éphémérides, l’épilogue de la guerre de libération nationale telle qu’imaginée et voulue par les auteurs de « A vous qui êtes appelés à nous juger », les six rédacteurs de la déclaration du 1er novembre 1954 en conclave fin octobre 1954 au domicile des frères Boukechoura à Pointe Pescade (Raïs Hamidou) : Mustapha Ben Boulaïd, Larbi Ben M’hidi, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche et Krim Belkacem.

Choix voulu et assumé, Abderrahmane Farès a recommandé aux éditions Plon de positionner le cliché ‘’levée des couleurs’’ à la dernière page du cahier-photos. Une manière de signifier qu’un jour nouveau se lève : l’aube de l’indépendance, le jour tant espéré ou la fin de la « Nuit coloniale », cette période de 132 ans mise en procès par Ferhat Abbas dans un livre publié à l’heure de l’indépendance. En dépit du cadrage raté et de la piètre qualité du tirage, la photo de Rocher-Noir est signée « Keystone », une des plus anciennes agences photos du monde.

La légende ne donne pas l’identité de l’auteur de la prise de vue. Peu importe qu’il soit professionnel détenteur d’une carte de presse ou un étranger au métier qui était de passage par la cité administrative et auquel l’agence a acheté le visuel. Jusqu’à preuve du contraire, il semble avoir été le seul à avoir immortalisé l’instant, un laps de temps parmi les plus importants de l’Histoire.

Course contre la montre

Rembobina, retour en arrière : nous sommes le 3 juillet 1962, c’est un mardi. Depuis l’avant-veille, le dimanche 1er juillet 1962, l’Algérie est engagée dans une passionnante et décisive course contre la montre. Quarante-huit heures avant la levée des couleurs algériennes à Rocher-Noir, les Algériens avaient rendez-vous avec un de ses nombreux épisodes qui ont changé le cours du mouvement national depuis le funeste été 1830. Entre douleurs et bonheur, tristesse et espoir, reculs et rebondissements, cassures dommageables et ruptures fécondes, la nation algérienne a été au rendez-vous d’une multitude de dates et autant d’instants qui, la monographie l’a gravé dans le marbre, ont changé le cours de l’Histoire, l’histoire martyrisée et héroïque de l’Algérie. Scrutin décidé par les négociateurs d’Evian, le ‘’référendum d’autodétermination’’ du 1er juillet a battu le rappel des Algériens pour répondre par un « oui » ou un « non » à une question cruciale et existentielle aux yeux des Algériens et de leur avenir.

Les séniors parmi les Algériens qui, en 2025, font partie déjà partie de ce que les démographes appellent le ‘’3e âge’’ se rappellent comme si cela datait d’hier de la physionomie des deux bulletins de vote imprimés pour la circonstance. Il suffit de ‘’googler’’ l’intitulé de la consultation électorale pour que la date et la question existentielle s’affichent instantanément sous les yeux : ‘’Voulez-vous que l’Algérie devienne un Etat indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ?’’. Le jour du vote, le 1er juillet, les accords d’Evian étaient signés depuis exactement 104 jours. Mais à l’épreuve de cette sortie de guerre à nulle autre pareille dans l’histoire des conflits contemporains, l’Algérie n’en a pas encore fini avec la violence, les assassinats au quotidien et les destructions à grande échelle. Grande perdante des accords d’Evian, l’OAS a décidé de faire jouer au conflit les prolongations en opposant la politique du pire. Arme choisie : le terrorisme aveugle, la politique de la terre brulée et le feu nourri contre tout ce qui bouge et tous ceux, Algériens et Français, qui avancent dans le sens du cours du cours de l’histoire.

Même pas peur ! Telle a été l’état d’esprit résolument courageux des six millions d’Algériens — plus exactement 6.017.680 sur les 6.549.736 d’inscrits – qui se sont précipités, dimanche à partir de 8 heures, vers les quelque six mille bureaux de vote ouverts aux quatre coins du pays. Rédigés à l’encre du sang et la sémantique de la terreur, les tracts de l’organisation terroriste n’ont pas dissuadé les Algériens – femmes et hommes – de dire leur mot. Bravant la peur, ils ont pris d’assaut les centres de vote dans la joie et la bonne humeur. Abderrahmane Farès s’en est rappelé vingt ans plus tard à l’heure de rédiger ses mémoires politiques. Sauf à passer sous silence la singulière audace des Algériens et leur désir déterminé d’en finir avec «La nuit coloniale », il avait estimé qu’il était de son devoir de le rappeler et de le souligner, mots et formules imagés à l’appui et au moyen du passé simple qu’il a appris à maîtriser dès l’école primaire. ‘’Le référendum du 1er juillet 1962 se déroula dans la joie. J’ai suivi une grande partie des opérations en hélicoptère. Je vis partout des groupes d’hommes et de femmes qui se dirigeaient avec empressement vers les bureaux de vote’’.

Effervescence nationaliste

Le ‘’même pas peur’’ de l’OAS, les Algériens l’avaient affiché plusieurs jours avant le ‘’Jour J’’. Preuve de leur ardent désir d’en finir avec le temps colonial, ils ont fait leur la sacrée profession de foi de Moufdi Zakaria, « Kassaman ». Aller voter en grand nombre malgré les menaces des commandos des Lagaillarde, Argoud, Ortiz, Bouyer, Lacheroy, Lefèvre, Meningaud, etc, c’était à leurs yeux une manière – patriotique — de répondre en chœur au poète de la Révolution et auteur de l’hymne national : « (…) nous avons décidé que l’Algérie vivra. Soyez-en témoin ! Soyez-en témoin ! Soyez-en témoin ! ». Philippe Herreman, un des envoyés spéciaux du quotidien Le Monde pour la couverture de la campagne électorale et des opérations de vote, n’a pas entendu les Algériens entonner « Kassaman ». Mais partout où il est passé, des grandes villes aux petits patelins enclavés, il a constaté de visu les signes avant-coureurs d’une grande participation et d’une effervescence nationaliste débordante. Un élément n’a pas échappé à sa curiosité de journaliste spécialiste du plus sanglant des conflits de décolonisation. Un conflit dont il couvrait l’actualité depuis 1956 aux côtés de Jean Daniel (L’Express), Robert Barrat (France Observateur), Jean Lacouture, Guy Sitbon et Robert Gauthier (Le Monde), Michel Leleu (AFP), Tom Bradey (New York Times), etc : le nombre de votants.

Plus de six millions d’Algériens ont glissé leurs bulletins dans l’urne au référendum du 1er juillet 1962 contre 4,5 millions d’Algériens (‘’Français musulmans d’Algérie’’) au référendum du 8 janvier 1961. Une augmentation supérieure à 1,5 million en l’espace de dix-huit mois. Philippe Herreman l’a souligné à grand trait dans un des nombreux articles qu’il a ‘’câblés’’ à la rue des Italiens, siège historique du journal du soir. Cet accroissement, soutient-il, ‘’s’explique aisément’’. ‘’Les musulmans ont tenu, cette fois, à participer à une consultation qui consacre leur indépendance’’ alors qu’en janvier 1961 ‘’les consignes du F.L.N. étaient de se tenir à l’écart’’. Le temps des vérifications légales passé, la Commission centrale de contrôle des opérations – instituée par les accords d’Evian – annonce le 3 juillet par la voix de son président annonce, en les officialisant, les résultats. Sur les 5.992.115 de suffrages exprimés, 5.975.581 ont voté « oui », 16.534 ont dit « no ». 25.565 n’ont pas été pris en compte, la commission les ayant considérés blancs ou nuls.

Sans attendre et fort de l’annonce de la Commission centrale de contrôle qui vaut ‘’verdict’’ d’un Conseil constitutionnel, le président de l’Exécutif provisoire fait une déclaration, reprise à l’unisson par la presse française et internationale. ‘’Le peuple algérien, dans la plénitude de sa souveraineté, vient de choisir librement son destin. L’heure des responsabilités à chaque échelon pour chaque algérien sonne en même temps que la reconnaissance de notre indépendance nationale’’. En votant par un « oui » massif – 99,72 % contre 0,28 % de « non » –, les Algériens ont plébiscité le travail des négociateurs algériens à Evian. La conviction de Abderrahmane Farès est sans ambages. Le verdict du scrutin vaut une ratification ‘’unanime et éclatante’’ des accords d’Evian est ‘’le plus bel hommage qui puisse être rendu au peuple algérien et à ses dirigeants. Maintenant, l’heure est aux responsabilités et au travail afin d’assurer par-dessus tout le bonheur et surtout la liberté de notre peuple’’.

Les algériens déjouent le piège de l’OAS

La déclaration du patron de l’Exécutif provisoire, ajoutée à la teneur des réactions festives suscitées par Philippe Herreman à la Casbah, Belcourt, Clos Salembier et le haut de Bab-El-Oued dès l’annonce des résultats et le lendemain, lui servent d’éléments et inspirent l’article qu’il envoie à sa rédaction. ‘’ On savait depuis les rencontres d’Évian que le référendum ne serait en quelque sorte qu’une ratification des accords conclus le 19 mars. Mais qui aurait pu prévoir alors qu’il consacrerait aussi la paix enfin rétablie et, ce qui paraissait encore plus aléatoire, la réconciliation des communautés ?’’, dit-il, faisant valoir, ce faisant, l’attitude de la population algérienne qui n’as pas succombé au piège tendu par l’OAS : s’engager dans une guerre fratricide avec la population européenne. Et l’envoyé spécial du Monde d’enchaîner : ‘’ On se félicitera donc de la décision prise de ne soumettre aux électeurs qu’une seule question portant sur l’indépendance dans l’association. Si les deux autres options avaient été maintenues, « francisation » et « sécession », le simple fait de les présenter aurait contrarié cette tendance à l’unité du peuple algérien que l’on constate aujourd’hui. Sans doute retrouvera-t-on les adversaires de l’association parmi ceux qui voteront » non » ou s’abstiendront, mais leur vote ne représentera pas ce ferment de division qu’auraient constitué deux minorités, si faibles soient-elles, en faveur de l’intégration ou de la rupture ».

Le même jour, dans le sillage de la déclaration de la Commission centrale de contrôle valant officialisation des résultats, le général de Gaulle réunit à quelque 1.300 kms de Rocher-Noir un Conseil des ministres extraordinaire à l’Elysée. Démarche institutionnelle convenue dans les conclaves du Conseil des ministres, Pierre Joxe, ministre d’Etat chargé des Affaires algériennes et chef de la délégation française à Evian, présente une communication sur les résultats du scrutin et énumère, en connaissance de cause, les ‘’dispositions à prendre en conséquence’’. Le Général conclut en dernier par un propos qui sera consigné dans le Journal officiel daté du lendemain : ‘’(…) Les rapports entre la France et l’Algérie étant désormais fondés sur les conditions définies par les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, le président de la République française déclare que la France reconnait solennellement l’indépendance de l’Algérie’’. Au moment où les ministres français quittaient l’Elysée et rejoignaient leurs cabinets respectifs, Christian Fouchet, Haut-commissaire de France en Algérie – ultime appellation du gouvernement général entre la signature des accords d’Evian et l’annonce des résultats du référendum – va à la rencontre du président de l’Exécutif provisoire à Rocher-Noir.

Le message de De Gaule à Fares

Conséquence des accords d’Evian et des dispositions immédiatement applicables – organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie entre le cessez-le-feu et la mise en place des institutions issues de l’autodétermination et du suffrage universel –, Fouchet est en Algérie depuis le 25 mars 1962. Il a succédé à Jean Morin, délégué général entre le 23 novembre 1960 et le 19 mars 1962. Mais à la différence de ce dernier et de ceux, innombrables, qui l’ont précédé, il n’officie pas à partir de la bâtisse du Gouvernement général mais à Rocher-Noir. Il est 11 heures, rappelle Abderrahmane Farès, lorsque Christian Fouchet franchit la porte de son cabinet à la Cité administrative. Il est accompagné de Bernard Tricot, ex conseiller à l’Elysée et un des principaux négociateurs d’Evian. En concertation avec Louis Joxe, le général de Gaulle l’a nommé auprès de Christian Fouchet durant la transition. En présence des onze membres de l’Exécutif provisoire, Christian Fouchet remet à Farès un message du général de Gaulle. En fait de message, il s’agit, pour l’essentiel, de la déclaration portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie qui sera publiée dans le JO du lendemain.

Le chef de l’Elysée personnalise le message destiné à ‘’Monsieur Abderrahmane Farès, président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien’’ en ajoutant un paragraphe juste avant la formule de politesse d’usage : ‘’En cette solennelle circonstance, je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, les vœux profondément sincères, qu’avec la France tout entière, je forme pour l’avenir de l’Algérie’’. Farès accuse réception le même jour par une lettre destinée au général.

‘’Conformément au chapitre 5 des déclarations d’Evian du 19 mars 1962, l’Exécutif provisoire a ainsi reçu ce jour transfert des compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire algérien’’. A la lecture de sa teneur, la lettre dépasse le cadre convenu de la réciprocité protocolaire mais signe – de facto – l’épilogue de la période 1930-1962 : la fin d’une colonie de peuplement qui n’a lésiné sur aucun moyen pour se maintenir et assurer sa survie : conquête sanguinaire, une société à collèges – les Français dotés de tous les droits et avantages et les ‘’Français musulmans d’Algérie’’ privés de tout –, guerre impitoyable qui n’a pas osé dire son nom jusqu’à 1999, « La Question » — torture pratiquée en mode industriel, dixit Henri Alleg –, guillotine sans répit, barrages électrifiés et jalonnés de mines antipersonnel (lignes Morice et Challe), camps de regroupements évoqués – dans un rapport longtemps non médiatisé – par un jeune énarque, Michel Rocard.

Dans sa lettre au général de Gaulle, le président de l’Exécutif provisoire parle d’une ‘’journée historique’’ et formule des ‘’vœux sincères’’ pour une ’’coopération féconde et prospère entre nos deux pays’’. Avant de prendre congé de son hôte, Christian Fouchet, instruit par le général de Gaulle, lui annonce la nomination de Jean-Marcel Jeanneney comme premier ambassadeur de France. En sa qualité de président de l’Exécutif provisoire ‘’de l’Etat algérien’’, Farès lui donne ‘’ de suite’’ son agrément. ‘’Avant de partir, Tricot me demanda s’il fallait donner l’ordre d’ouvrir les frontières’’, rembobine Farès dans ses Mémoires qui rappelle la teneur de sa réponse instantanée à son interlocuteur : ‘’Faites-le immédiatement, il y a tellement de compatriotes qui ont hâte de rejoindre le pays’’. Une demi-heure plus tard, Fouchet et Tricot partis, le ‘’Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien’’ – numéro un de l’Algérie dans l’attente de la mise en place des institutions et la proclamation de l’Assemblée nationale constituante de la République algérienne démocratique et populaire – elle sera le 25 septembre 1962 –, se livre à cet acte plus que symbolique qui n’a pas eu sa part de narration dans le récit national.

Accompagnés des onze membres de l’Exécutif, il rejoint l’entrée de la cité administrative pour présider la cérémonie de levée des couleurs. Une cérémonie ‘’simple et émouvante’’, écrit-il dans ses Mémoires. Le drapeau a été hissé par un scout et un djoundi avant que le président Farès ne prenne le relais. ‘’Le drapeau a été confectionné dans la nuit par ma femme’’, précise-t-il. ‘’Le 3 juillet 1962 est la date historique de l’indépendance, en non le 5 juillet comme il fut décidé par la suite. Mes collègues (membres de l’Exécutif) et moi avions les larmes aux yeux. Je me sentais aussi soulagé d’un fardeau’’.

Pour la première fois depuis le début de la ‘’nuit coloniale’’, le drapeau algérien était levée de la manière la plus solennelle, preuve par le protocole et l’acte institutionnel que l’Algérie est désormais indépendante’’.

Abderrahmane Farès : « La Cruelle vérité. L’Algérie de 1945 à l’indépendance ». Plon, Paris 1982

.

The post Le 3 juillet 1962 : Les couleurs nationales flottent dans le ciel de Rocher-Noir appeared first on Le Jeune Indépendant.