Reggane entre mémoire et réparation : la France face à ses responsabilités

Une contribution de Djamila Brahmia(*) – L’indemnisation des victimes des essais nucléaires de Reggane n’est pas seulement une question financière. Elle relève de la reconnaissance de la souffrance endurée, de la dignité des survivants et de la réparation d’un préjudice historique. En l’absence de mesures concrètes, les relations franco-algériennes risquent de ... Lire la suite

Une contribution de Djamila Brahmia(*) – L’indemnisation des victimes des essais nucléaires de Reggane n’est pas seulement une question financière. Elle relève de la reconnaissance de la souffrance endurée, de la dignité des survivants et de la réparation d’un préjudice historique. En l’absence de mesures concrètes, les relations franco-algériennes risquent de rester marquées par cette injustice non réparée. Au-delà des chiffres, c’est un véritable enjeu moral qui se pose. Les générations actuelles et futures, héritières des conséquences sanitaires et environnementales des essais, attendent une reconnaissance claire et un geste fort de la France.

L’absence de transparence sur les dossiers, le secret autour des archives et le silence officiel ont nourri un sentiment profond d’abandon et de frustration au sein des populations affectées. Il ne s’agit pas simplement d’indemniser des victimes, mais de rétablir une vérité et de rendre justice à des hommes, des femmes et des enfants dont la vie a été brisée. Il est impératif que la France assume sa responsabilité, reconnaisse les faits et mette en place un mécanisme d’indemnisation transparent et équitable. Cela passe par la déclassification des archives, la reconnaissance officielle des souffrances des victimes et la mise en œuvre de mesures de réparation adaptées.

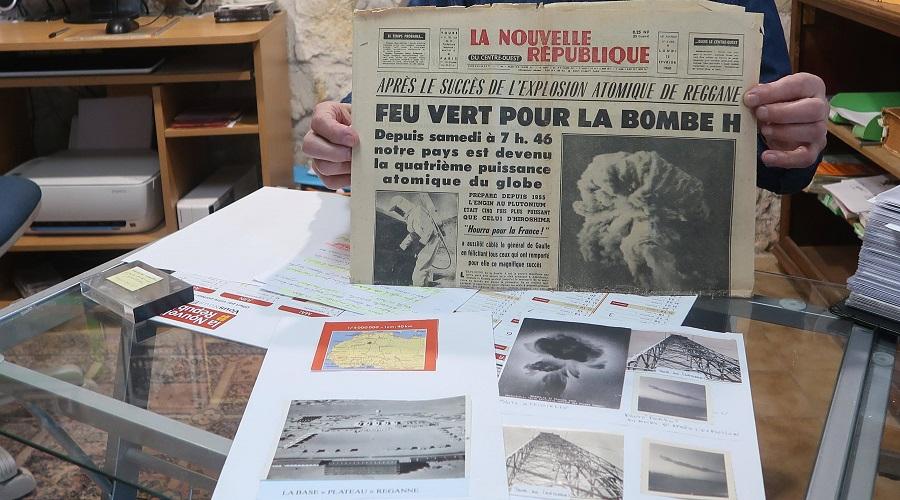

Les essais nucléaires réalisés à Reggane entre 1960 et 1966 ont laissé derrière eux un lourd héritage sanitaire et environnemental. Les explosions atmosphériques ont projeté dans l’atmosphère des quantités importantes de matières radioactives, contaminant durablement les sols, les eaux et l’air. Les populations locales, souvent ignorantes des dangers, ont été exposées à des niveaux de radiation très élevés, entraînant des effets dévastateurs sur la santé. De nombreux cas de cancers, malformations congénitales, leucémies et autres pathologies graves ont été recensés, affectant plusieurs générations. Par ailleurs, la contamination des terres a compromis durablement les activités agricoles et pastorales, plongeant certaines communautés dans la précarité.

Au-delà des souffrances humaines, ces essais ont également provoqué une crise écologique majeure. Les zones contaminées restent aujourd’hui des territoires sensibles, peu ou pas réhabilités, où les populations vivent dans une insécurité sanitaire persistante. La pollution radioactive continue de menacer la faune et la flore, tandis que les efforts de dépollution restent insuffisants. Cette réalité souligne l’urgence d’une action concertée, qui ne se limite pas à une compensation financière, mais englobe aussi la restauration environnementale et la prévention sanitaire afin de garantir un avenir plus sûr aux habitants du Sahara algérien.

Plusieurs responsables algériens ont à plusieurs reprises exprimé leur exigence de justice et de reconnaissance de la part de la France. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment souligné que «la question des essais nucléaires est une blessure ouverte qui nécessite une réponse claire et humaine». Il a appelé Paris à «assumer pleinement sa responsabilité historique» et à «ouvrir les archives afin que la vérité soit enfin établie». De son côté, Ibrahim Boughali, président de l’Assemblée populaire nationale, a qualifié ces essais de «crimes nucléaires» et insisté sur la nécessité d’«indemniser dignement les victimes et de prendre en charge les conséquences sanitaires encore visibles aujourd’hui». Ces déclarations traduisent la pression politique forte en Algérie pour une réparation complète.

Le gouvernement français a reconnu la souffrance des victimes via la création du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), mais les mesures concrètes restent limitées. Lors d’une audition parlementaire récente, un représentant du ministère des Armées a déclaré que «la France doit continuer à accompagner les victimes dans le cadre légal actuel tout en restant attachée à la préservation des intérêts stratégiques». Cette position, parfois perçue comme trop restrictive, est critiquée par de nombreuses associations qui réclament davantage d’engagement et de transparence. Le débat sur l’indemnisation révèle ainsi un clivage persistant entre reconnaissance symbolique et réparation effective.

D. B.

(Universitaire)