8 mai 1945 : Le témoignage de Saïd Mazouzi

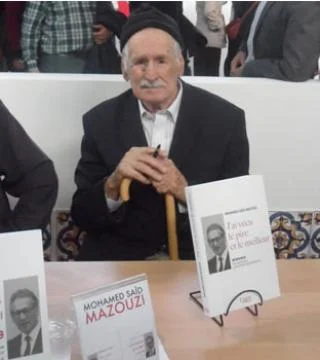

« J’ai vécu le pire et le meilleur », soulignait-il en 2015 lorsque, aidé de la plume du diplomate Lahcène Moussaoui, il choisissait un titre accrocheur et fidèle pour les besoins de ses Mémoires (Casbah éditions). Un an avant de tirer sa révérence à l’âge de 92 ans (1924-2016), Mohamed Saïd Mazouzi achevait, avec le […] The post 8 mai 1945 : Le témoignage de Saïd Mazouzi appeared first on Le Jeune Indépendant.

« J’ai vécu le pire et le meilleur », soulignait-il en 2015 lorsque, aidé de la plume du diplomate Lahcène Moussaoui, il choisissait un titre accrocheur et fidèle pour les besoins de ses Mémoires (Casbah éditions). Un an avant de tirer sa révérence à l’âge de 92 ans (1924-2016), Mohamed Saïd Mazouzi achevait, avec le sentiment du devoir mémoriel accompli, la rédaction des souvenirs d’un vécu au long cours et aux multiples déclinaisons. Bouquet final d’un parcours exemplaire, sincère et dénué de calculs politiciens et matériels, Moh Saa (comme l’appellent les intimes) s’était assigné une ultime tâche.

Une dernière mission qui s’est jouée dans le registre de la narration : écrire pour ‘’dire aux jeunes d’aujourd’hui ce que nous avons vécu’’, nous les Algériens de cette génération. ‘’Il ne s’agit pas tant de nos petites histoires individuelles, somme toute sans importance, mais de ce que ce peuple a subi, de ce qu’il a sacrifié et enduré pour que l’Algérie continue à exister’’.

Avec le concours de Lahcène Moussaoui, ancien du collège Sarrouy (Casbah-Soustara), ambassadeur (Tunis et Brasilia) et secrétaire d’Etat à la coopération et aux Affaires maghrébines (1996-1999), Mo Saa s’est décidé à léguer un long récit (431 pages). ‘’Je ne suis pas un Héros. Et je n’ai nullement la prétention de l’être. J’ai été militant, arrêté (dans les semaines qui ont suivi Mai 1945) et j’ai passé dix-sept ans en prison (…) Je n’ai pas fait l’Histoire, je suis, au plus, un témoin de l’Histoire (…) Je n’ai pas fait l’histoire de l’Algérie ; bien au contraire, c’est elle qui m’a fait (…) Je crois qu’à différents moments de ma vie, j’ai eu la chance – ou par le fait du hasard – de me retrouver à tel endroit, ou à tel moment, ou avec tel et/ou tel autre’’.

Né à la rue Sidi M’hamed Chérif au lieu-dit ‘’Houanet Sidi Abdellah’’ au cœur de la Casbah d’Alger, Mohamed Saïd Mazouzi s’est engagé dans le militantisme indépendantiste au printemps 1944 à l’heure des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML). Recruté par Mohamed Zerouali, responsable PPA de tout le canton de Dellys, Moh Saa s’est forgé au militantisme fougueux et a découvert les structures du parti indépendantiste en compagnie notamment d’Omar Oussedik et de Ali Laïmeche.

En avril 1945, il participe, dans un café maure à Tizi-Ouzou, à une réunion d’arrondissement sous la direction de Ali Hallit, chef PPA. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour : le défilé du 1er mai, Fête internationale du travail. ‘’Après de longues discussions au niveau de notre arrondissement, nous avions décidé de surseoir à ce défilé parce que nous y voyions beaucoup plus de retombées négatives que positives. C’est qu’on était dans un arrondissement où il y avait la pire des administrations coloniales. Le fameux sous-préfet Feret était très répressif. C’était trop risqué. Et le parti a entériné notre décision’’. Le PPA – cela est documenté – a préféré donner la priorité au 1er mai à Alger (voir le témoignage de Hocine Aït Ahmed).

Quelques semaines plus tard, les participants à la réunion du café maure de Tizi-Ouzou — les mêmes – sont convoqués pour un nouveau conclave. ‘’On se retrouve pour nous entendre dire que le Parti avait décidé de réagir par une insurrection même localisée pour soulager les frères de l’Est, notamment Sétif, Kherrata, Guelma’’. Selon les directives de la direction du PPA clandestin, une ‘’insurrection générale’’ était décidée – et prévue — en Kabylie jeudi 23 mai à partir de zéro heure à l’effet de soulager Sétif, Guelma, Kherrata et d’autres contrées du Nord-Constantinois.

‘’Ces régions, écrit Moh Saa, étaient soumises à la répression de l’armée coloniale qui avait trouvé là une occasion de se déployer avec racisme, avec haine contre un peuple dont elle s’est servie pour se libérer, pour ensuite venir le réprimer dans le sang de la façon la plus ignoble. Même l’aviation et la marine y ont participé et malheureusement avec beaucoup de soldats des colonies : sénégalais, marocains, la Légion étrangère’’.

En vérité, reconnait Mohamed Salah Mazouzi, nous savions peu de ce qui se passait à l’Est du pays ; à peine des bribes d’informations. On a su de bouche à oreille que Lamine Debaghine a été obligé d’aller lui-même sur place pour avoir le maximum d’informations sur ce massacre ; il se serait même déguisé en vieille femme pour passer les barrages’’.

Pas de recul possible

Face à la férocité de la répression, ‘’il n’y avait pas de recul possible’’, explique Moh Saa. ‘’Il fallait assumer nos responsabilités malgré toutes les conséquences que cela comportait. Il fallait donc s’organiser pour déclencher l’insurrection dans notre région pour soulager un peu l’Est, en obligeant l’ennemi à éparpiller ses moyens répressifs’’. Finalement, un ‘’contre-ordre’’ de la direction a annulé l’insurrection. ‘Des envoyés de la direction du Parti sont venus nous dire finalement et en toute dernière heure : « Attention ! Arrêtez tout, le risque est trop gros ». Et ils n’avaient pas tort.

C’est que l’activisme déployé presque à ciel ouvert et l’engouement populaire assumé avaient évidemment permis à l’administration coloniale d’être informée de ce qui se tramait, de la révolte qui se préparait et des actions concrètes envisagées, et donc de l’affaire du bachagha Aït Ali’’. Le bachagha a fait montre d’un zèle particulier dans la ‘’répression aveugle’’ de l’après-8 Mai, Depuis la fin du régime de Vichy, il a ‘’repris du poil de la bête’’ en devenant ‘’très puissant’’. ‘’C’est ainsi qu’il a organisé sa milice (…) et faisait venir des militants qu’il interrogeait et giflait devant tout le monde. Sa milice dévalisait des maisons sous prétexte de fouille’’. Le bachagha ‘’personnalisait beaucoup l’administration coloniale et prenait des libertés inadmissibles. Il transgressait la loi, se livrait à des exactions nombreuses’’.

Devant la ‘’répression à grande échelle’’, l’ordre du Parti ‘’était de ne pas se faire boucler, et de réfléchir à une réaction’’. Au nombre des options préconisées et validées par les responsables locaux en concertation avec la Direction, le boycott des élections prévues, le boycott de la justice, de l’administration, des marchés et quelques attentats ‘’symboliques’’ contre le caïd de Bordj Ménaïel, le garde champêtre de Dellys et le bachagha Aït Ali. La liquidation de ce dernier était prévue pour septembre 1945. ‘’Voilà comment la région a riposté à ces évènements qu’on n’a pas toujours bien maîtrisés, qui nous étaient imposés. Mais on a essayé de répondre au mieux de nos capacités avec toutes les conséquences que cela a entrainées’’.

S’il ignore comment l’attentat contre le bachagha Aït Ali a été décidé, Moh Saa a bel et bien assisté à une réunion au cours de laquelle était discuté le mode opératoire de l’opération. Etaient présents Amar Haddad dit ‘’z’yeux bleus’’, Oussedik, Zerouali et d’autres. ‘’Ils organisèrent le groupe qui devait exécuter le bachagha. ‘’Z’yeux bleurs’’, qui participera, quatre années plus tard, à l’attaque de la poste d’Oran décidée par l’Organisation spéciale, a demandé ‘’absolument’’ à faire partie du groupe chargé de mettre le bachagha hors d’état de nuire. ‘’J’ai été désigné par Zerouali pour héberger le groupe chargé de l’opération qui passait par chez nous. J’ai fait appel à un proche pour préparer un repas’’. C’était au mois de Ramadhan. Blessé, le bachagha a échappé à la mort. ‘’ça a provoqué un déploiement impressionnant des forces de répression’’.

Cinq personnes de Makouda ont été arrêtés : Ali Hamraoui, Ben Djoudi, Amar Hamraoui, Saadi et Chabni. Sous la torture, ils ‘’m’ont cité comme étant leur chef alors que je n’avais jamais été en contact organique avec eux, même si Ali Hamraoui et Saadi été membres du PPA’’.

Mazouzi a été arrêté par la gendarmerie un jour de marché, au souk de Tizi-Ouzou’’. Après avoir ‘’vadrouillé’’ quelques semaines entre les mains de la gendarmerie et de la police – Tizi-Ouzou, Tigzirt, Dellys – ‘’avec le cortège d’interrogatoires musclés, de tortures et autres sévices que l’on peut imaginer’’, il a été transféré à Alger et plus précisément au sous-sol du Commissariat central. Le lendemain, il se retrouve au Tribunal permanent des forces armées (rue Cavaignac).

Au terme d’un énième interrogatoire, le juge militaire décide de l’écrouer à Barberousse (Serkadji). ‘’Je pouvais imaginer le pire, mais jamais il ne m’était venu à l’esprit, à ce moment-là, que j’allais rester près de 17 années à vadrouiller de prison en prison’’. Barberousse, Tizi-Ouzou, Blida, El Harrach, El Asnam, Marseille (Saint-Pierre, et, plus tard, les Baumettes), Paris (La Santé), Melun, (forteresse Saint-Pierre, Clairvaux (l’Aude), Chaumont (la Haute-Marne), Oran, Melun (Seine-et-Marne). ‘’En 17 ans de prison, j’en ai subi, vu et entendu (…) Si au départ, comme tout être humain, j’avais une appréhension naturelle de la prison, de ma longue détention, je tire davantage du positif que de mauvais souvenirs. La prison coloniale a été, pour moi, une école où se forge l’homme. Au total, j’y ai beaucoup plus appris que souffert : la connaissance fabuleuse de l’homme, celle, en l’occurrence, de l’Algérie et donc de l’algérien’’, dit-il en référence aux siens – dirigeants du mouvement national et de la Révolution, glorieux martyrs et militants – avec lesquels il a partagé cellules, parloirs et tribunaux. ‘’Les prisons, c’est long à raconter. Parce que ça été long et terrible’’.

1945 a été un tournant vers l’indépendance,

Moh Saa a beau avoir ‘’vécu le pire’’ en mai 1945 – mois de son arrestation pour un long séjour en prison –, il n’en finissait pas, au soir de sa vie, de remettre en perspective les évènements de 1945 au rang ‘’du meilleur’’. Grand moment de rupture s’il en est au miroir de l’histoire algérienne, l’épisode sanglant de Mai 1945 a changé la donne. Il l’a changée profondément aussi bien dans l’attitude du mouvement national que dans l’état d’esprit des colonisés. Au sortir du plus douloureux des printemps algériens, la mouvance indépendantiste a changé de fusil d’épaule. L’évènement sanglant ‘’s’est répercuté de manière extraordinaire sur la conscience populaire qui estimait qu’elle avait le droit de se soulever, de combattre la France. Ça été le moment d’aboutissement de l’éveil de la conscience nationaliste.

La France et l’Algérie, c’était terminé, le divorce était consommé. En mai 45 déjà. Mai 45 était prégnant de 54 dont il a fini par accoucher. C’est cela qui a déterminé novembre 54, avec la plupart des éléments impliqués déjà en 45’’. Exemple parmi tant d’autres, rappelle Moh Saa, Amar Ouamrane (1919-1992) s’est appuyé sur des hommes de 1945 quand il a été désigné à la tête de la zone IV après l’arrestation de Rabah Bitat et en a réorganisé les rangs. Il l’a fait avec des maquisards de 1945 comme Chérifi, Saadoun, etc. ‘’1945 a été un tournant dans la lutte de l’Algérie pour son indépendance, qui a bouleversé les continents et a permis à l’Algérie d’essayer, une nouvelle fois, de recouvrer sa souveraineté car, depuis 1830, il n’y avait pas eu arrêt des hostilités. Même si les choses paraissaient calmes en apparence, en réalité cela bouillonnait’’.

The post 8 mai 1945 : Le témoignage de Saïd Mazouzi appeared first on Le Jeune Indépendant.