L’histoire coloniale française en Algérie sous des regards anglo-saxons

Du Britannique Alistair Horne et sa remarquable « A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962 » (Viking Press, London 1977) à sa compatriote Natalya Vince et ses deux originaux travaux – « Our Fighting Sisters: nation, memory and gender in Algeria. 1954-2012 » (Manchester University Press, 2016) et « The Algerian War, The Algerian Revolution » (Palgrave Macmillan. 2020), les […] The post L’histoire coloniale française en Algérie sous des regards anglo-saxons appeared first on Le Jeune Indépendant.

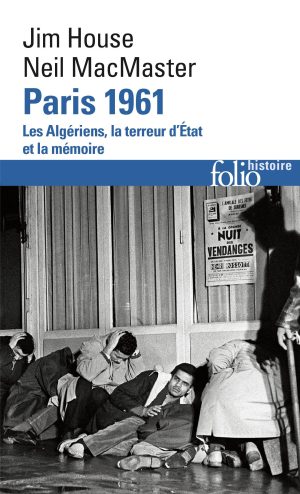

Du Britannique Alistair Horne et sa remarquable « A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962 » (Viking Press, London 1977) à sa compatriote Natalya Vince et ses deux originaux travaux – « Our Fighting Sisters: nation, memory and gender in Algeria. 1954-2012 » (Manchester University Press, 2016) et « The Algerian War, The Algerian Revolution » (Palgrave Macmillan. 2020), les historiens anglo-saxons rivalisent de travaux sur la guerre d’indépendance algérienne. Citons, entre autres, l’américain Todd Shepard (auteur de plusieurs livres dont « The Invention of Decolonization. The Algerian War and the Remaking of France »), les Anglais Jim House et Neil MacMaster, auteurs de «Paris 1961. Algerians, State Terror, and Memory » (Oxford University Press, 2006), l’Américain Matthew Connelly et son «Diplomatic Revolution: Algeria’s Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era » (Oxford University Press, 2002).

Elle est lointaine la période où les thématiques de la colonisation et de la guerre d’indépendance algérienne étaient l’apanage des seuls historiens français et algériens. Les temps ont changé. Depuis le début des années 2000, Britanniques et Américains sont à pied d’œuvre dans ce registre. Jusqu’à cette période, l’historiographie sur l’Algérie ‘’a été principalement et le plus généralement le fait d’historiens Algériens et Français qui n’ont pas privilégié une approche par le bas’’ ou ‘’subaltern approaoch’’, observe Aissa Kadri, ancien directeur de l’Institut Maghreb-Europe (Paris 8).

‘’L’historiographie française, comme celle algérienne qui s’est développée dans sa continuité jusqu’à ces dernières décennies, a consisté généralement à aborder cette histoire par le haut’’. Docteur à ‘l’université de Cambridge depuis 1972, Neil MacMaster vient de signer de fraîche date un remarquable travail en privilégiant la ‘’subalter approach’’ : une remise en perspective des évènements de mai 1945 sous un angle inédit.

Jusqu’au soir de sa vie (1923-2008) et tant que sa santé le permettait, Charles-Robert Ageron (1923-2008) continuait de s’adonner à une tâche qui le tenait beaucoup à cœur : l’exercice des recensions. Une longue carrière durant, entre activités pédagogiques, écriture au pluriel et obligations familiales, il se faisait plaisir de signaler et de commenter abondamment livres, thèses et articles pertinents produits par ses pairs de tous horizons sur la conquête coloniale et la guerre d’indépendance algérienne.

Manifestement, la recension était une de ses activités de prédilection. Curieux à l’envi, toujours en alerte dans le registre des nouveautés éditoriales, le doyen de l’histoire coloniale — après Charles-André Julien (1891-1991) –, scrutait en priorité les écrits à forte valeur ajoutée au bénéfice du savoir académique. S’il était encore de ce monde, nul doute qu’il se serait précipité, curieux, sur le dernier écrit de Neil MacMaster : « La politique de la famine : Adrien Tixier (1) et l’insurrection de Sétif en 1945 ». C’est le genre de texte auquel, tout au long de sa carrière, Ageron accordait un temps de lecture consistant.

Neil Mac Master

Crayon en main, l’auteur de « Les Algériens musulmans et la France. 1871-1919 (PUF, 1968) aurait souligné à double trait les passages forts de la longue contribution de l’historien britannique, tout ce qui s’apparente à l’inédit. ‘’En recherche historique, l’artisan méticuleux qu’est Ageron a toujours privilégié les documents écrits’’, allusion aux archives et aux publications des historiens, rappelait l’historien Gilbert Meynier lors d’un colloque tenu en juin 2006 à Lyon en présence de son aîné. Le texte de Neil MacMaster relève précisément de cette catégorie de travaux que Charles-Robert Ageron appelait de ses vœux. L’historien britannique réexamine une page importante de l’histoire de l’histoire franco-algérienne, la répression sanglante du 8 mai 1945. Mais il la revisite sous un angle jamais abordé jusque-là. Il s’y adonne au moyen d’une loupe de recherche similaire à la loupe privilégiée par le successeur de Charles-André Julien.

Auteur de nombre d’articles académiques sur les évènements sanglants du Nord-Constantinois – entre autres « Les troubles du nord-constantinois en mai 1945. Une tentative insurrectionnelle ? » (Vingtième Siècle), « Mai 1945 en Algérie. Enjeu de mémoire et histoire » (Matériaux pour l’histoire de notre temps) –, Ageron aurait reconnu, modeste et fair-play, que ses deux textes gagneraient à subir un ‘’update’’ à l’aune de la démonstration de son cadet Britannique.

Connu aux yeux de ses pairs pour son audace académique – un historien attiré par les sujets exigeants car inédits –, Neil MacMaster crédite la bibliographie générale d’un travail qui remet en perspective le sujet, enrichit l’information et contribue, ce faisant, à un renouvellement des connaissances accumulées en la matière. Autant de gains pour lesquels Ageron n’a jamais cessé de plaider dans les colloques, dans les cours magistraux ou à la faveur des encadrements de thèses au profit d’historiens en devenir. Publié dans un numéro spécial de Naqd, la revue d’études et de critique sociale dirigée par Daho Djerbal, « La politique de la famine : Adrien Tixier et l’insurrection de Sétif en 1945 » vient d’être mise en exergue dans un texte signé Aissa Kadri.

Neil MacMaster

Ageron — le passionné des recensions — n’étant plus de ce monde depuis dix-sept ans, c’est Kadri – résolument partageux et toujours soucieux de la circulation du savoir — qui a veillé à donner au texte de son collègue britannique un surcroit de résonance auprès des médias, des intellectuels et autres passionnés d’histoire. Professeur très porté, lui aussi, sur la remise en perspective de pans entiers du mouvement national, l’ancien directeur de l’Institut Maghreb-Europe s’en est chargé dans un long article publié sur le site Histoire coloniale et postcoloniale.

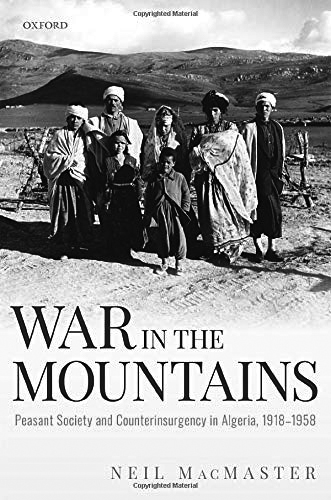

Réexaminant « les prémices des évènements tragiques du 8 mai 1945 », Aissa Kadri fait valoir l’importance de l’article de Neil MacMaster dont il avait préfacé, début 2024, l’édition française de « War in the Mountains: Peasant Society and Counterinsurgency in Algeria, 1918-1958 » (Oxford University Press) : « Guerre dans les djebels. Société paysanne et contre-insurrection en Algérie, 1918-1958 » (éditions du Croquant).

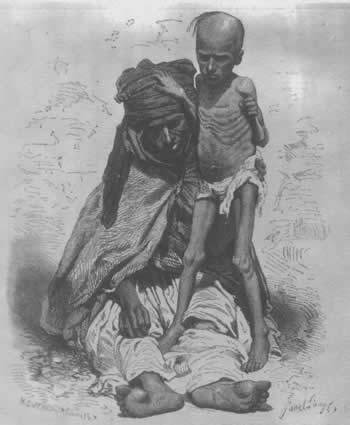

‘’En arrière fond’’ des évènements sanglants du Nord-Constantinois, rappelle Aissa Kadra en résumant l’article de MacMaster, la société algérienne ‘’connait alors le développement de la spéculation, du marché noir, la mise en place du travail forcé, l’ouverture de camps de détention en Algérie’’ mais ‘’surtout’’ la famine qui a frappé ‘’durement les indigènes’’ dans un contexte de ‘’pénuries généralisées’’. Cet épisode de disette de grande ampleur a été ‘’quelque peu occulté jusque-là’’, pointe Aissa Kadri, soulignant ainsi le caractère pionnier de la recherche de son collègue britannique au crédit du renouvellement du savoir académique sur l’épisode sanglant de mai 1945.

‘’Les historiens de l’insurrection et de la répression de Sétif en mai-juin 1945, observe MacMaster, ont peu tenu compte du fait que les événements algériens se sont déroulés dans le contexte d’une crise simultanée sur le théâtre méditerranéen, au moment où la France a envoyé des troupes, des chars et des navires de guerre au Liban et en Syrie pour réprimer un important soulèvement nationaliste’’.

Famine de 1865

Trois historiens en particulier ont travaillé très tôt sur le 8 mai 1945 : Mahfoud Kaddache dans « Histoire du Nationalisme algérien. Question nationale et Politique algérienne. 1919-1951 » (SNED, 1980) ; Redouane Ainad-Tabet dans « Le Mouvement du 8 mai 1945 en Algérie » (OPU, 1987) et Annie Rey-Goldzeigueur dans « Aux origines de la guerre d’Algérie 1940-1945. De Mers-el-Kébir aux massacres du Nord-Constantinois » (La Découverte, 2006). ‘’’Les historiens qui ont traité du 8 mai 45 n’ont généralement pas donné d’importance à la famine dans le soulèvement qui a eu lieu lors des journées de mai, appuie Aissa Kadri. Ces historiens n’ont pas établi de lien de causalité directe de la famine sur les manifestations. Neil MacMaster, par contre, en fait un élément important dans la compréhension du contexte’’.

En tant que ressource documentaire, Neil McMaster n’est pas le premier à braquer les projecteurs sur la famine qui a sévi en Algérie en arrière fond des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Albert Camus, alors rédacteur en chef à Combat, avait alerté sur la disette et la malnutrition aggravées auxquelles étaient confrontées les indigènes durant les années de la Seconde Guerre mondiale. Sept décennies plus tard, à l’heure de remettre en perspective les prémices des évènements sanglants du Nord-Constantinois, Neil MacMaster est allé bien au-delà de l’ancien gardien de but du RUA, le Racing universitaire d’Alger. L’un a livré un travail de journaliste, l’autre s’est assigné à un remarquable travail d’historien. Un travail qui mérite d’être prolongé par un livre.

De retour dans son pays natal après la fin de la guerre mondiale, Albert Camus a renoué avec sa vocation de journaliste et grand-reporter entre 1939 et 1940 à Alger Républicain et au Soir Républicain en sillonnant l’Algérie du 18 avril au 7 mai 1945. Spécialiste de Camus, Jacqueline Lévi-Valensi avait rassemblé, présenté et annoté dans un livre – « Camus à Combat » (Gallimard, 2002) – l’ensemble des articles écrits par l’auteur de L’Etranger à Combat entre le 21 août 1944 et le 3 juin 1947 : 165 articles dont une série de papiers de fond tirés de sa tournée algérienne de 1945.

La « talghouda » et Albert Camus

Neil McMacster les a relus tous et en a résumé la teneur dans l’article livré à la revue Naqd. Camus ‘’parcourt des milliers de kilomètres à travers l’intérieur des terres et est témoin des effets d’une terrible sécheresse, de scènes déchirantes de paysans affamés en bandes fantomatiques, « des silhouettes haillonneuses et hâves », qui parcourent le paysage brûlé, « la terre, craquelée comme une lave », à la recherche des racines amères du « talghouda »’’, cette tubercule sauvage qui était, dans ces années de misère, ‘’le seul recours pour ne pas mourir de faim’’. Adolescent à Sétif après une enfance de misère entre Bougaâ, Béni-Ourtilane et Béjaïa, Abdelhamid Benzine, officier de l’ALN et futur journaliste et dirigeant d’Alger Républicain, a connu cet ‘’aliment’’ de fortune dans l’Algérie des années de guerre (Omar Mokhtar Chaalal : « Talghouda », Casbah éditions, 2009).

l’Algérien sous la France

Albert Camus repart sur Paris la veille du 8 mai 1945. Neil MacMaster a plongé, studieux, dans la lecture de l’envoyé spécial de Combat en Algérie. De tous les articles du voyage algérien du journaliste-écrivain, l’historien britannique s’attarde sur un en particulier : ‘’La famine en Algérie’’. Il en résume la teneur. Camus, écrit-il, raconte les conditions dont il a été témoin et avertit le public métropolitain, si ignorant des affaires en Algérie, que la colonie est au bord de la catastrophe’’.

Selon l’envoyé spécial de « Combat » cité par l’historien, ‘’des milliers de personnes ne reçoivent même pas la ration minimale de 250 grammes de céréales ou de 300 grammes de pain par jour’’. Circonstance aggravante, ‘’il n’y a pas de réserves dans lesquelles puiser (…) la récolte s’annonce encore pire que celle de l’année précédente qui n’avait atteint que quarante pour cent de la norme’’.

A ce moment-là, ‘’bien que les événements de Sétif ne soient pas encore clairs, Camus ne doute pas que les Algériens connaissent déjà la famine et qu’il ne faut pas perdre une minute pour se procurer des importations d’urgence’’.

Le journaliste-écrivain tire la sonnette d’alarme : « Si l’on veut sauver ces populations malheureuses et si l’on veut empêcher que des masses affamées, excitées par quelques fous criminels, recommencent le sauvage massacre de Sétif ». Neil MacMaster note à quel point Camus est ‘’choqué de trouver un niveau de pauvreté et de faim pire que celui qu’il avait décrit dans une célèbre série d’articles – « Misères de la Kabylie » — dans Alger Républicain en juin 1939’’. Camus est à l’image du ministre de l’Intérieur, Adrien Tixier, et du gouverneur général, Yves Chataigneau. Comme eux, fait remarquer l’historien britannique, le rédacteur en chef de Combat ‘’établit un lien de causalité direct entre la faim des masses algériennes et l’éruption d’une révolte violente’’.

Fidèle à une démarche qui a toujours été la sienne dans ses travaux antérieurs – entre autres « Paris 1961. Algerians, State Terror, and Memory » avec Jim House et « War in the Mountains : Peasant Society and Counterinsurgency in Algeria, 1918-1958 » (Oxford University Press) –, Neil MacMaster a exploré une somme de documents très instructifs aux Archives nationales. Membre du gouvernement du général de Gaulle en charge des questions de sécurité en Algérie, Adrien Tixier est destinataire, tout au long des premiers mois de 1945, d’un ‘’flux de télégrammes urgents’’ signés du gouverneur général à Alger.

Cette correspondance, précise Neil Mac Master en la résumant, révèle ‘’un sentiment croissant de panique face à la perspective d’une famine imminente’’. Exemple parmi d’autres, dans un télégramme daté du 13 Mars, Yves Chataigneau – dans un style ‘’télégramme’’ –tire la sonnette d’alarme et redoute des incidents. ‘‘En raison de la situation exceptionnellement et tragiquement grave devant résulter grande pénurie grain et semoule à distribuer par SIP (ndlr, Sociétés indigènes de prévoyance) ai devoir vous supplier pour prévenir troubles dangereux intervenir urgence auprès Chef Gouvernement’’. Les mises en garde du gouverneur général trouvent écho auprès du ministre de l’Intérieur.

8 mai 1945 était prévisible

Des De l’hiver jusqu’au printemps 1945, note Neil MacMaster, Adrian Tixier ‘’s’est engagé dans une bataille constante et épuisante pour faire reconnaître aux ministres gaullistes, aux administrateurs coloniaux, aux militaires et aux puissances alliées qu’une famine catastrophique était imminente et menaçait de provoquer des troubles à grande échelle si des contre-mesures urgentes n’étaient pas prises’’. Entre autres responsables alertés par Tixier, le ministre du Ravitaillement, Paul Ramadier : ‘’Je n’ai pas besoin de vous rappeler que la situation, non seulement alimentaire mais politique y est extrêmement grave et que des évènements séreux sont à craindre’’.

De centre d’archives en bibliothèque en passant par la consultation de collections de journaux, Neil MacMaster s’est lancé dans une enquête fouillée propre à sa discipline. ‘’Les archives du ministère de l’Intérieur montrent que le gouverneur général, Yves Chataigneau, et Tixier, étaient tous deux d’accord au début de 1945 pour dire qu’un tel événement était en cours, mais il s’est avéré extraordinairement difficile de trouver des preuves concluantes pour convaincre un gouvernement gaulliste qui était préoccupé par d’autres questions urgentes et traînait les pieds (…)

Les archives du ministère de l’Intérieur de janvier à juillet 1945 fournissent un aperçu exceptionnel des processus par lesquels Adrien Tixier et ses conseillers, travaillant sous la pression intense de l’urgence de la tâche à accomplir, se sont battus tout au long du premier semestre 1945 pour avoir accès aux données sur la crise alimentaire afin de trouver des preuves tangibles pour convaincre divers décideurs clés de la réalité d’une famine imminente’’.

La répression, modus operandi de la France coloniale

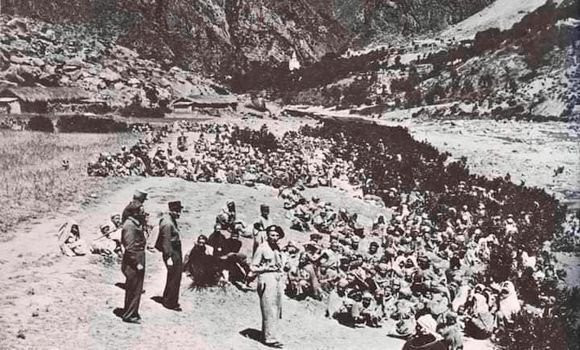

L’historien britannique a retrouvé la trace de ‘’nombreuses émeutes et manifestations alimentaires classiques’’ qui ont eu lieu au début de 1945. Un premier fait est signalé le 13 février à Djemila (50 kms de Sétif). Perturbation majeure, quelque 1 500 personnes attaquent les fonctionnaires d’une des Sociétés indigènes de prévoyance et le caïd pendant une distribution de rations de blé.

Des milliers de femmes ont joué un rôle majeur dans les mouvements de protestation à Tiaret et à Oran. Le 16 avril, à Orléansville (Chlef), la foule attaque trois boulangeries, obligeant les autorités coloniales à mobiliser l’armée. Cependant, fait remarquer Aissa Kadri, l’historien britannique ‘’avertit que son propos n’est pas de dire que l’insurrection de Sétif a constitué une massive émeute de la faim, d’un genre inédit depuis des siècles ou que la faim et la pénurie alimentaire en constituaient une cause suffisante’’.

Pour Neil MacMaster, ‘’la révolte paysanne qui a déferlé sur le Nord-Constantinois en mai 1945 était sans aucun doute inspirée par une vision politique, proto-nationaliste, une rage brûlante contre l’ensemble du système colonial qui les exploitait, les humiliait et les écrasait chaque jour au niveau local’’.

Le rôle du lobby colonial dans le développement de la famine

Lors des journées dans les régions de Sétif, Guelma et Kherrata, ‘’des attaques ont été lancées contre le réseau intégré du pouvoir, les mairies, les administrateurs, les caïds, les gardes-champêtres, les colons, et tout autre représentant ou symbole de l’autorité française’’. Et Neil MacMaster de conclure en pointant ‘’un élément clé de cette rage, qui cherchait à se libérer de l’ensemble du système de domination’’.

Cet élément clé tient à une ‘’question la plus fondamentale’’ et à une ‘’préoccupation élémentaire des pauvres ruraux’’ : ‘’comment avoir accès à une nourriture et à des vêtements suffisants et briser l’emprise de la cruelle « violence silencieuse » de la pénurie et de l’exploitation du marché noir ?’’.

Exigeant et minutieux dans sa recherche — une de ses singularités –, Neil MacMaster souligne dans son étude le rôle du lobby colonial dans le développement de la famine. Ce lobby a été à la pointe de la répression sanglante de mai et de juin. ‘’Au cœur de l’assaut colonial contre les nationalistes au début de 1945 se trouvait un puissant lobby de riches propriétaires de domaines, de minotiers, de fabricants et d’exportateurs de pâtes alimentaires, une génération vieillissante de conservateurs qui avait dominé les élections, le système politique et la presse depuis la fin du XIXe siècle’’.

L’historien britannique a retrouvé dans les archives un courrier pour le moins révélateur. Une quinzaine de jours avant le début des émeutes — le 24 avril –, relève-t-il,

‘’Sept conseillers généraux de Constantine, avec à leur tête les grands propriétaires Eugène Vallet, Marcel Lavie et Léon Déyron, interviennent de manière décisive dans le complot de Gazagne par le biais d’une lettre adressée au préfet Lestrade-Carbonnel, dans laquelle ils font état d’une insécurité grandissante dans les campagnes et d’une « haine collective » croissante qui indique la propagation d’un mouvement insurrectionnel et exigent une frappe préventive ferme contre les nationalistes.

Les colons, dans un discours standard des propriétaires terriens, prétendaient, grâce à leur immersion professionnelle dans la campagne, avoir une connaissance privilégiée des conditions rurales et, « connaissant bien d’âme musulmane », fournissaient des renseignements clés auxquels il fallait donner suite rapidement pour éviter les troubles, les « événements irréparables ».

Pour Neil MacMaster, ‘’le lien entre le groupe des sept conseillers, magnats de la céréale, et le massacre est démontré par le rôle prépondérant de Marcel Lavie’’. L’historien l’explique avec force détails. ‘’La famille Lavie, arrivée en Algérie en 1834, constitue une dynastie terrienne qui domine la vie politique de la région de Guelma. Marcel, qui a représenté Héliopolis en tant que conseiller général de 1898 à 1945, avait acquis un vaste domaine de 2 000 hectares, et était le principal entrepreneur et exportateur de la ville, propriétaire de plusieurs moulins à farine et à huile et d’une fabrique de pâtes alimentaires.

Le SIP d’Oued-Cher, qui avait été conçu pour aider les petits agriculteurs, était pratiquement dirigé par la famille Lavie qui acheminait vers ses usines et vers l’exportation les céréales « excédentaires » acquises à prix fixe auprès de milliers de producteurs paysans et centralisées dans les silos du SIP ».

‘’Marcel Lavie encourage le sous-préfet Achiary, nouvellement nommé, à former les milices, dont son fils Louis est l’un des chefs, qui procèdent aux tueries. Lorsque Tixier a annoncé sa visite imminente à Guelma, des centaines de cadavres ont été rapidement déterrés des tombes peu profondes des champs de la mort et ont été transportés dans des camions de la SIP pour être brûlés dans quatre fours à chaux appartenant à Lavie près d’Héliopolis (Guelma). Marcel Lavie joue un rôle clé en empêchant toute enquête ultérieure sur le massacre, défend Achiary et organise une réunion à Constantine le 6 juin des principaux politiciens et notables, dont Gratien Faure qui préside le conseil de la SAONIC (la Section algérienne de l’Office national interprofessionnel des céréales), afin de faire revivre la Fédération des maires en tant que rempart des intérêts des colons’’.

Ce n’est pas tout. ‘’Un second membre du groupe des sept conseillers, Léon Deyron, est un autre meunier et céréalier important, maire de Souk-Ahras à l’est de Guelma, qui cumule les mandats au Conseil général (1913-1947), aux Délégations financières (1904-1920, 1935-1945), à la députation, et qui est influent au Crédit agricole, à la Compagnie des phosphates, au chemin de fer Bône-Guelma. Bien que décrit comme « hautement compromis » sous Vichy, il échappe, comme les autres magnats locaux, à l’épuration et, après la Libération, occupe sans discontinuer les plus hautes fonctions politiques dans le Constantinois.

Rafles du 8 mai 1945

Lors d’une grande cérémonie le 17 janvier 1946, Deyron, nouvellement élu député, épingle Achiary de la Légion d’honneur. Lors de l’Assemblée consultative de décembre 1945, Deyron s’oppose à Tixier et défend Achiary, mais il est à son tour accusé par le député communiste Mohamed Chouadria d’avoir été présent avec Achiary à Villars en mai lors de l’exécution de sept otages algériens. Un autre membre du groupe, Roger Fournier, était gestionnaire de la vaste propriété foncière de son oncle Eugène Dussaix, un « seigneur féodal », grand meunier et riche entrepreneur.

Fournier, qui avait milité dans le Parti social français (PSF) fasciste du colonel François de La Roque en 1938, est également un pilier de l’establishment de Vichy, mais après la Libération, il continue, comme Deyron, à monopoliser les postes politiques clés au Conseil général et à la Commission de réforme ».

Conclusion sans ambages de Neil MacMaster, ‘’la machine à tuer de masse à Guelma est donc aux mains de riches céréaliers et minotiers qui ont développé un vaste réseau de contrôle commercial sur les marchés céréaliers régionaux et, en même temps, monopolisent l’appareil de la SAONIC-SIP qui est chargé de distribuer les rations en 1945. Ces « gros » colons étaient la voix politique et les défenseurs des centaines de petits agriculteurs français qui formaient leur clientèle ou leur circonscription et, dans leur lettre d’avril 1945 au préfet, ils prétendaient parler en leur nom face à une marée montante perçue comme du terrorisme nationaliste’’.

Dans l’immédiat, à court terme, ‘’ils demandaient une action ferme du gouvernement pour défendre les agriculteurs particulièrement exposés à une révolte imminente sur leurs terres isolées, mais immédiatement après le massacre de Sétif-Guelma, non seulement ils ont fait preuve d’unité en dissimulant l’ampleur des tueries, mais ils ont aussi rapidement développé la thèse selon laquelle il n’y avait pas de menace de famine. Les historiens n’ont pas remarqué la vitesse et la cohérence avec lesquelles ce contre-mythe négationniste a été développé au sein de l’establishment colonial et militaire de droite’’.

(1) Adrien Tixier, ministre de l’Intérieur de septembre 1944 à janvier 1946 sous le gouvernement de de Gaulle 1 et de Gaulle 2)

The post L’histoire coloniale française en Algérie sous des regards anglo-saxons appeared first on Le Jeune Indépendant.