Le deuil de la révolte

Alors que l’Europe fête la fin du nazisme, l’Algérie, elle, plonge dans l’horreur le 8 mai 1945. Une page de sang qui a fait basculer l’histoire. A Sétif, Guelma et Kherrata, des dizaines de milliers d’Algériens sont massacrés pour avoir osé réclamer la liberté. Cette tragédie bouleverse la trajectoire du combat national. La lutte pacifique […] The post Le deuil de la révolte appeared first on Le Jeune Indépendant.

Alors que l’Europe fête la fin du nazisme, l’Algérie, elle, plonge dans l’horreur le 8 mai 1945. Une page de sang qui a fait basculer l’histoire. A Sétif, Guelma et Kherrata, des dizaines de milliers d’Algériens sont massacrés pour avoir osé réclamer la liberté. Cette tragédie bouleverse la trajectoire du combat national.

La lutte pacifique est abandonnée, la conscience populaire se radicalise et dix ans plus tard, la révolution de libération nationale est déclenchée. Chaque balle tirée pour l’indépendance est un écho à ce funeste jour où un jeune scout, portant le drapeau national, a été fauché à la fleur de l’âge par une balle assassine coloniale.

Le 8 mai 1945 devait être un jour de victoire universelle. Dans toute l’Europe, les cloches sonnent, les foules dansent dans les rues, l’Allemagne nazie vient de capituler, mettant fin à six années de guerre dévastatrice. En Algérie, colonie française depuis plus d’un siècle, les espoirs sont tout aussi grands. Les anciens combattants d’origine algérienne rentrent chez eux, persuadés que leur engagement dans les armées françaises contre le fascisme leur ouvrira enfin les portes de l’égalité et de la citoyenneté.

Mais très vite, la réalité rattrape les illusions. La société coloniale demeure figée dans ses injustices. L’inégalité structurelle entre colons et colonisés reste totale. Les réformes promises ne viennent pas. Les Algériens sont encore privés de droits fondamentaux, relégués au rang de sujets, non de citoyens. L’amertume grandit.

Le 8 mai, des milliers d’Algériens descendent dans les rues de plusieurs villes pour manifester leur joie mais aussi exprimer leur aspiration à la liberté. A Sétif, Guelma, Kherrata, les cortèges s’organisent, portés par des jeunes, des scouts, des anciens soldats. Les slogans appellent à la fin de la colonisation, à l’instauration d’un Etat algérien libre. Des drapeaux algériens sont brandis, symbole encore interdit mais porteur d’un message, celui d’une Algérie libre, digne et respectée. Le ton est pacifique, les jeunes marchent avec espoir.

Un crime d’Etat méthodique et prémédité

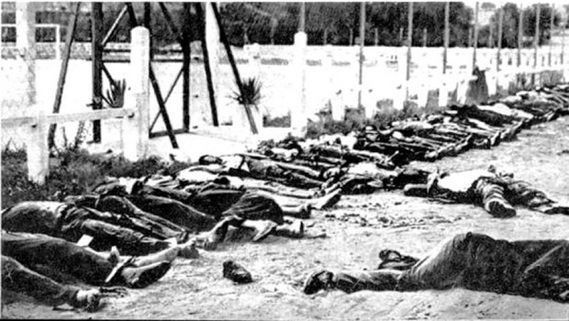

Mais la réponse coloniale est brutale. A Sétif, un policier tire sur un adolescent qui brandissait le drapeau national. Ce geste déclenche une vague de colère, suivie d’une répression d’une ampleur inédite. L’armée française est déployée, appuyée par des milices de colons, pour mener ce que l’administration appelle cyniquement une « opération de rétablissement de l’ordre ». C’est le signal d’une répression sans précédent. Des milices de colons, appuyées par l’armée, lancent une véritable opération d’extermination, dont la brutalité de la réaction coloniale choque par sa démesure.

Ce qui suit n’est pas une simple réponse sécuritaire, c’est un massacre systématique, une véritable punition collective. Pendant plusieurs semaines, des villages sont encerclés, bombardés, incendiés. Les habitants sont exécutés, les femmes violées, les enfants tués, les cadavres jetés dans les oueds ou brûlés dans des fours à chaux. Un nombre incalculable d’hommes sont arrêtés, torturés, condamnés à mort ou à la prison sans procès équitable.

Le bilan exact reste difficile à établir. Les chiffres officiels avancés par la France (quelques centaines de morts) sont rapidement contestés. Aujourd’hui, la plupart des historiens s’accordent sur un nombre de victimes situé entre 20 000 et 45 000 Algériens, en majorité des civils. Ce chiffre ne dit pas tout. Il ne reflète ni la terreur instaurée, ni les milliers de familles détruites, ni les blessures profondes infligées à l’âme d’un peuple. Au-delà des chiffres, c’est la violence structurelle du colonialisme qui s’exprime dans toute sa cruauté. La répression du 8 mai n’est pas une bavure. Elle s’inscrit dans une logique de domination fondée sur la peur et la force. Il s’agit pour la puissance coloniale de rappeler que toute remise en cause de son autorité sera écrasée dans le sang. Ils sont le fruit d’une volonté politique de mater tout germe d’émancipation. Un message est envoyé : tout Algérien qui contestera l’ordre établi sera éliminé sans pitié

Une génération marquée au fer rouge

Au-delà de la tragédie humaine, ces massacres constituent une fracture profonde dans la conscience collective algérienne. La génération qui a vécu le 8 mai 1945, celle des jeunes militants, des enfants qui ont vu mourir leurs parents, des familles décimées ne sera plus jamais la même. Les rescapés ne peuvent oublier. Les témoins silencieux deviennent des militants. La douleur se mue en rage, la mémoire en engagement. La jeunesse, en particulier, comprend que la voie du dialogue est une impasse. Les pétitions n’ont rien changé. Les slogans ont été écrasés par les mitraillettes. Le droit ne protège pas le colonisé, et la République française, pourtant victorieuse contre le nazisme, nie toujours l’humanité de l’Algérien. Le traumatisme de 1945 devient un socle idéologique et affectif pour ceux qui, dix ans plus tard, prendront les armes. Car les futures figures du FLN, les maquisards, les fidayine, portent en eux cette mémoire. Pour beaucoup d’entre eux, la décision de combattre naît ce jour-là. Même si le 8 mai 1945 n’est pas l’origine du nationalisme, il en est l’acte fondateur armé.

Durant les dix années qui suivent les massacres, la France coloniale poursuit sa politique de déni et de domination. Le MTLD, malgré ses efforts pour organiser le combat politique, se heurte à une répression constante. Les leaders sont surveillés, emprisonnés, parfois contraints à l’exil. L’UDMA de Ferhat Abbas tente une approche modérée, dans l’espoir d’obtenir une évolution du statut de l’Algérie. Mais ces tentatives échouent les unes après les autres. En réalité, le système colonial se durcit. La représentation politique reste verrouillée. Les Algériens, bien que écrasants en nombre, demeurent minoritaires dans toutes les instances de pouvoir. L’accès à l’éducation, au logement, à la propriété et aux soins demeure profondément inégalitaire. La société algérienne, étouffée, marginalisée, se radicalise. Dans les cafés, les cellules politiques clandestines, les lycées, une nouvelle conscience s’organise. Par conséquent, le mot d’ordre n’est plus « Réformer le système », mais bien « Briser le joug colonial ».

En 1954, l’échec des solutions politiques est devenu évident. C’est dans ce contexte que naît le Comité révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA), regroupant de jeunes militants déterminés à rompre avec les hésitations de leurs aînés. Ils fondent le Front de libération nationale (FLN) et choisissent délibérément la voie de l’insurrection. Face à l’échec de la lutte pacifique, il était devenu impératif de prendre les armes. Les historiens ont démontré, à travers le recueil de nombreux témoignages, que cette décision n’était pas née d’une passion soudaine pour la violence. Elle est l’aboutissement logique d’une décennie d’injustice et de mépris des aspirations légitimes du peuple.

1er novembre 1954, une première balle pour les sacrifiés de 1945

Le 1er novembre 1954, la lutte armée est officiellement lancée. Les premières opérations visent des cibles militaires et symboliques. Ce n’est pas un baroud d’honneur mais le début d’une guerre totale. Une guerre pensée, structurée, nourrie par une décennie de souffrance, et surtout par le souvenir brûlant des massacres de 1945. Car pour les combattants du FLN, chaque balle tirée est un écho du silence du monde face au génocide de Sétif, de Guelma, de Kherrata. Chaque action armée est un acte de mémoire, un hommage aux morts sans sépulture. Ce sont les morts de 1945 qui parlent à travers les armes de 1954.

Aujourd’hui encore, le 8 mai 1945 reste une date douloureuse mais fondatrice. Elle est commémorée, enseignée, portée par les récits de survivants, inscrite dans les manuels, évoquée dans les discours officiels. Mais au-delà du cérémonial, elle rappelle la nécessité de se souvenir pour comprendre.

Les massacres du 8 mai 1945 ont anéanti l’espoir d’une émancipation négociée. Ils ont semé les graines de la révolution, forgé la conscience nationale et précipité le passage à la lutte armée. Dix ans plus tard, les armes répondront au silence. Et c’est par la souffrance, le courage et la mémoire de ses martyrs que l’Algérie arrache son indépendance.

Comprendre pourquoi un peuple a choisi de se soulever ? Comprendre comment la violence coloniale a nourri la radicalisation ? Comprendre que le silence des puissances internationales face à ce crime de masse a aussi pesé dans la décision d’entrer en guerre. Il est important de prendre conscience que cette date n’est pas un simple épisode du passé. Il est une balise mémorielle, un avertissement contre l’oubli, une interpellation de l’histoire. Le sang versé à Sétif, Guelma et Kherrata n’a pas été inutile. Il a éveillé les consciences, brisé les illusions et pavé la voie vers une révolution inévitable. En refusant d’entendre la voix des peuples, le système colonial a précipité sa propre fin.

La lutte armée, loin d’être un choix idéologique, fut une nécessité historique. La guerre de libération déclenchée en 1954 est née de cette conviction, la dignité ne se négocie pas, elle se conquiert. Et cette conquête a commencé le jour où le rêve d’une liberté pacifique s’est noyé dans le sang du 8 mai 1945.

Aujourd’hui encore, dans un contexte où la patrie fait face à des attaques sournoises de toute part, la date du 8 mai demeure un appel à la vigilance, à la mémoire et à la justice. Elle rappelle à chaque génération que la liberté et la dignité sont toujours le fruit d’un combat perpétuel.

The post Le deuil de la révolte appeared first on Le Jeune Indépendant.